「生成AIって最近よく聞くけど、一体何なの?」「ChatGPTと何が違うの?」そんな疑問をお持ちではありませんか。

生成AIは、私たちの仕事や生活を劇的に変える可能性を秘めた、今最も注目すべきテクノロジーです。しかし、その強力な力を最大限に引き出すことと同時にリスクも回避するためには、断片的な知識ではなく体系的な理解がなければいけません。

この記事では生成AIの基本をはじめ、明日から使える具体的な仕事術、そして「知らなかった」では済まされない注意点まで、5分でわかるように分かりやすく解説します。

- 生成AIの基本的な仕組みと従来のAIとの違い

- 仕事や日常での具体的な活用方法と導入事例

- 活用前に必ず知っておきたい4つの主要リスクと対策

1.まずはコレだけ!生成AIとは何か、基本の「き」を5分で理解

生成AI(ジェネレーティブAI)とは、一言でいえば「新しいコンテンツをゼロから創造する(生み出す)能力を持ったAI」のことです。

これまでのAIが、与えられたデータから「これは犬ですか、猫ですか?」と正解を当てる「認識・識別」を得意としていたのに対し、生成AIは「犬の絵を描いて」という指示から、全く新しい犬の画像を作り出すことができます。

この「創造する」能力こそが、従来のAIとの決定的な違いです。

具体的には、文章の作成、アイデアの壁打ち、画像や音楽の生成など、これまで人間が行ってきたクリエイティブな作業をサポートし、私たちの仕事や日常生活の生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

2.【種類別】どんなことができる?主要な生成AIサービス具体例一覧

生成AIは、生み出すコンテンツの種類によって、いくつかのカテゴリーに分けられます。ここでは代表的なものを、具体的なサービス例とともにご紹介します。

テキスト生成(文章作成、要約、翻訳など)

生成AIの中でも特に身近なのがテキスト生成です。ブログ記事やSNS投稿、プレゼン資料、メール文面などの作成はもちろん、長文の要点を数行でまとめる「要約」、多言語への「翻訳」まで幅広く対応できます。

【代表的なサービス例】

たとえばChatGPTに「旅行ブログを書いて」と指示すると、テーマやトーンを指定して魅力的な文章を一瞬で出力してくれます。ライティング業務をサポートするだけでなく、アイデアの壁打ちや思考整理にも活用でき、企画段階から仕上げまで幅広いビジネスシーンで活躍します。

最近では、契約書のドラフト作成やFAQの自動生成など、法務やカスタマーサポート分野でも導入が進んでいるのです。

画像生成(イラスト、デザイン案など)

画像生成AIは、テキストの指示(プロンプト)からイラストやデザイン案、写真のようなリアルな画像をゼロから生み出します。「夕暮れのビーチにたたずむ猫」と入力するだけで、イメージ通りの高品質なビジュアルを自動で作成してくれます。

【代表的なサービス例】

MidjourneyやStable Diffusionのようなサービスでは、色調や構図、画風まで細かくコントロールできるため、グラフィックデザインやWeb制作、広告バナーの作成において効率的かつ創造的な提案ができるのです。

また、手描きスキルがなくてもプロ品質のビジュアルが手に入るため、非デザイナーにも支持されています。UI設計や商品パッケージのモックアップ作成など、応用範囲はますます広がっていくでしょう。

動画生成(テキストからの動画作成など)

動画生成AIは、テキストや画像をもとに、短い動画やアニメーションを自動生成する最新技術です。たとえば「朝の公園で犬が走っているシーン」と指示すると、数秒の映像をリアルタイムで生成することができます。

商品紹介や採用動画、SNS用ショート動画などの制作に革新をもたらしました。

【代表的なサービス例】

- Sora(OpenAI)

- Runway Gen-4

特にOpenAIの「Sora」が注目されており、これまで映像制作には専門的な編集スキルと多くの時間が必要でしたが、生成AIの登場により誰でも簡単にビデオコンテンツを作れる時代が到来しています。

ナレーションの自動生成や字幕の自動付与など、ポストプロダクションの効率化にも大きな効果を発揮しており、企業のコンテンツ戦略における重要な武器となりつつあるのです。

音声生成(ナレーション)

音声生成AIは、テキストを自然な音声に変換する技術で、ナレーションや読み上げ音声の自動作成に活用されています。たとえば「この商品の特長を明るい女性の声で説明して」と指示するだけで、まるでプロの声優が読んだかのようなナレーションをすぐに生成できます。

【代表的なサービス例】

VALL-E(Microsoft)などの音声生成ツールは、声のトーンやスピード、感情表現まで調整できるのが特長です。これにより、YouTubeやSNS動画のナレーション作成、社内研修用動画、プレゼンテーション資料の音声付与など、さまざまな用途に柔軟に対応することができます。

また、収録作業やスタジオを必要とせず、スピーディーかつコストを抑えた音声コンテンツ制作が可能になる点も、企業にとって大きなメリット言えるでしょう。

音楽生成(作詞・作曲)

音楽生成AIは、テキストや簡単な指示から、歌詞やメロディー、アレンジまで一貫して自動生成する最新技術です。「夏の思い出をテーマにしたポップソングを作って」といった入力で、AIが歌詞を書き、曲を構成し、ボーカル入りの音楽ファイルとして出力することも可能です。

【代表的なサービス例】

特に注目されているのが「Suno | AI Music」で、誰でもブラウザ上でプロ品質の楽曲を数分で制作できる点が話題を呼んでいます。作曲経験がなくても簡単に楽曲を制作できるため、個人クリエイターだけでなく、企業のCMやイベント用音楽、BGM作成にも利用が広がっています。

サービスによっては、規約の範囲内で商用利用が可能なライセンスの楽曲を生成できるものもあり、今後の音楽制作の在り方を大きく変える可能性を秘めています。

3.生成AIの仕組み:なぜこんなに賢いのか?LLMと深層学習をわかりやすく解説

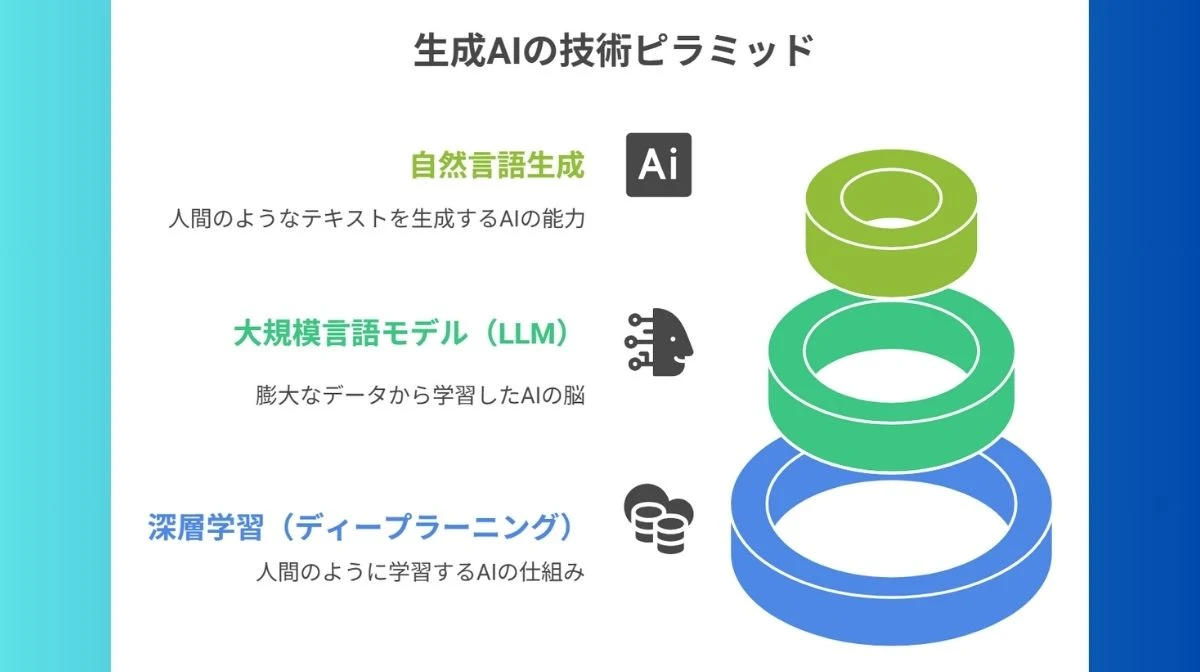

生成AIがこれほど賢く、創造的である背景には、「大規模言語モデル(LLM)」と「深層学習(ディープラーニング)」という2つの重要な技術があります。

ものすごく簡単に言えば、まず「深層学習」という人間のように学習する仕組みを使って、インターネット上の膨大なテキストや画像データをAIに読み込ませます。

これにより、AIは単語や画像の意味、そしてそれらの繋がり方(文脈)のパターンを学習します。この学習を終えた巨大な脳のようなものが「大規模言語モデル(LLM)」です。

私たちが「〇〇について教えて」と質問すると、AIはこのLLMの中から、最も確率の高い言葉の繋がりを予測して、人間が作ったような自然な文章を生成しているのです。

4.【ビジネス活用事例20選】明日から使える!業務効率化から新規事業創出まで

生成AIは、すでに多くのビジネスシーンで活用され、成果を上げています。ここでは、すぐにでも応用できる具体的な活用事例をご紹介します。

- マーケティング

ブログ記事やSNS投稿のアイデア出し、広告コピーのA/Bテスト案作成、ペルソナ設定の壁打ち - 営業

顧客への提案メールのドラフト作成、競合製品の調査・要約、プレゼン資料の骨子作成 - 企画・開発

新しいサービスのアイデア出し、プログラミングのコード生成やデバッグ支援 - 人事・採用

求人票の作成、面接の質問項目作成、社内研修コンテンツの作成 - 経理・総務

契約書の要点まとめ、社内規定に関するFAQの自動応答 - カスタマーサポート

問い合わせメールへの返信文案作成、顧客の声の要約・分析

このように、生成AIは部門を問わず幅広い業務に応用でき、「一部のIT専門職向けツール」ではなく、あらゆる職種にとっての明日から使える戦力として期待されています。

5.【最新データで見る】日本の生成AI利用率と市場規模のこれから

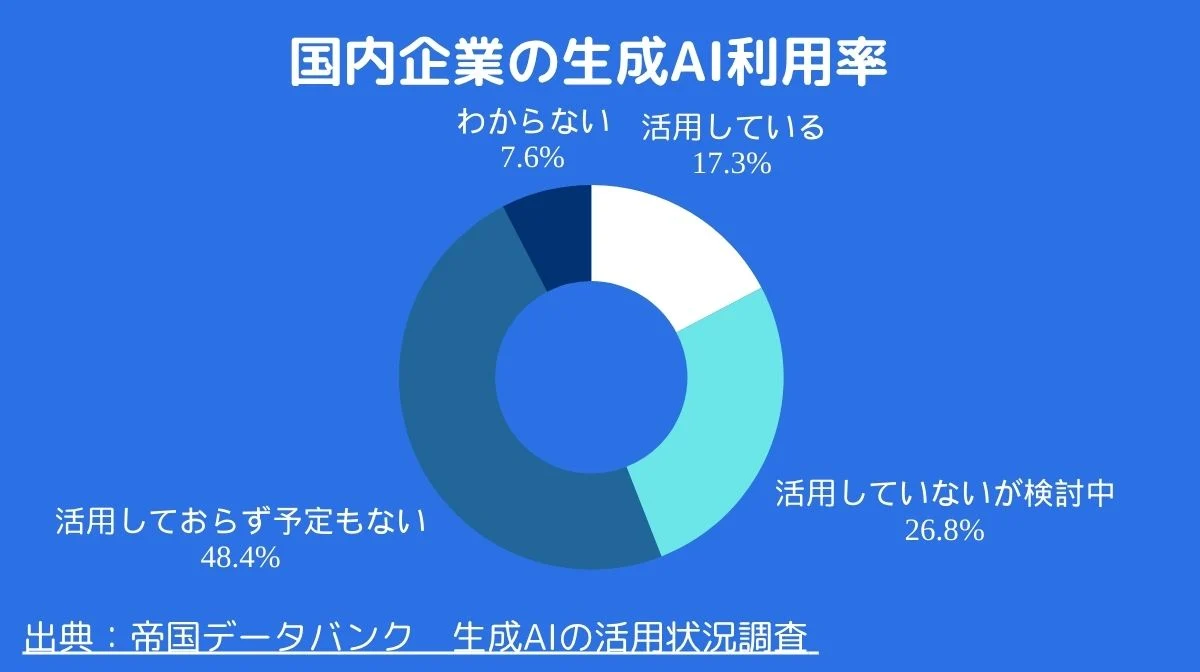

生成AIの将来性を客観的に理解するために、信頼できるデータをいくつかご紹介します。

国内企業の生成AI利用率は、2024年の調査で17.3%(帝国データバンク調査) や25.8%(矢野経済研究所調査)となっており、急速に普及が進んでいることがわかります。

一方で、個人の利用率(9.1%)は米国(46.3%)などに比べてまだ低い水準にあり、今後の大きな伸びしろを示唆しています。

市場規模については、国内市場だけでも2028年度には1兆7,397億円に達するとの予測もあり、今後ますます重要なビジネス領域になっていくことは間違いありません。

出典:帝国データバンク 生成AIの活用状況調査

矢野経済研究所 国内生成AIの利用実態に関する法人アンケート調査を実施(2025年)

総務省 令和6年版(2024年)総務省「情報通信白書」

富士キメラ総研 生成AI関連の国内市場を調査

6.知らないと危険!生成AIの注意点と4つの主要リスク対策

生成AIは、非常に便利で革新的なテクノロジーである一方で、利用方法を誤るとトラブルや法的リスクを引き起こす危険性もあります。

ここでは、安全に活用するために知っておきたい4つの主要リスクと、その具体的な対策について詳しく解説します。

リスク1:ハルシネーション(もっともらしい嘘)

生成AIは、あたかも本物のような自然な文章を作成できますが、事実に反する内容や存在しない情報を含むことがあります。これを「ハルシネーション」と呼びます。

特に専門的な内容や数値データ、法律・医療・金融などの分野では、誤った情報が深刻な結果を招くおそれがあります。

■対策■

- 生成された情報をそのまま信用せず、複数の信頼できる情報源でファクトチェックを行いましょう。

- ビジネス文書や社外向け資料に使用する場合は、人間の最終確認を必須とする運用ルールを整備してください。

リスク2:著作権の侵害

生成AIが出力した画像・文章・音楽などが、既存の著作物と酷似するケースがあります。これは、AIが学習時に参照した膨大なデータの中に著作権のある作品が含まれているためです。意図せず著作権侵害に該当するケースもあり、トラブルに発展する可能性も否定できません。

日本の文化庁も、AIと著作権に関する考え方を公表しており、注意を促しています。

■対策■

- 商用利用時は著作権フリーまたは利用規約が明確なAIサービスを使用しましょう。

- 生成されたコンテンツを利用する際は、既存の著作物と類似していないか、必要に応じてツールで確認しましょう。

- 特に商用利用の際は、生成物に大幅な編集や創作的な付加価値(創作的寄与)を加え、独自の著作物と言えるレベルまでオリジナリティを高める工夫をしましょう。

- 元の作品が明確に特定できるような類似性が残る場合は、原作者の権利を侵害する可能性があるため細心の注意と使用の検討をしましょう。

リスク3:情報漏洩

生成AIサービスの中には、ユーザーが入力した内容を学習データとして保存・再利用するものも存在します。社内文書や個人情報を不用意に入力してしまうと、機密情報が第三者に漏れるリスクがあります。

■対策■

- 個人情報や社外秘データは絶対に入力しないことを徹底しましょう。

- 社内での利用には、情報漏洩対策が施された法人向け生成AI(オンプレミス型や閉域ネットワーク型など)の導入を検討するのが安全です。

- ChatGPTなどを使う場合は、OpenAIが提供する「カスタムGPT」や「チームプラン」などのプライバシー強化オプションの利用も効果的です。

リスク4:倫理的問題と社会的悪影響

生成AIは、人種・性別などに関する偏見を含んだ表現を出力することがあります。

また、偽情報やフェイクニュース、なりすまし画像(ディープフェイク)など、社会的に問題のあるコンテンツが拡散されるリスクも指摘されています。

■対策■

- AIが出力した情報や画像は、常に批判的思考を持って評価・判断する習慣をつけましょう。

- 社内利用時は、「AI活用のガイドライン」や研修制度を設け、倫理観や情報リテラシーの向上を図ることが推奨されます。

- 国が定めた「AI事業者ガイドライン」には、こうした倫理的観点も盛り込まれており、企業利用者も参照すべき指針です。

このように、生成AIは非常に有益なツールであると同時に、正しく理解しないまま使えば思わぬリスクを招く可能性もあります。活用とリスク管理は“セット”で考える必要があります。

7.【政府方針】ビジネス利用の羅針盤となる「AI事業者ガイドライン」とは

ビジネスで生成AIを安全に活用するためには、国が示すルールを理解しておく必要があります。2024年4月、日本の経済産業省と総務省は「AI事業者ガイドライン」を公表しました。

これは、AIを開発する側と利用する側の両方が、安全・安心なAI社会を実現するために遵守すべき原則を示したものです。

内容を要約すると、「人間の尊厳を尊重し、プライバシーを保護し、公平性を確保しなさい」という、AIを社会の一員として受け入れるための基本姿勢が示されています。

ビジネスで本格的な活用を検討する際には、一度目を通しておくことを強くお勧めします。

8.よくある質問(FAQ)

生成AIの導入にあたって、よくある疑問や不安をまとめました。初心者でも安心して使えるよう、分かりやすく解説します。

Q. 無料で使える生成AIはありますか?

A. はい、あります。ChatGPTやGoogleのGeminiなどは、機能に一部制限がありますが、無料で利用を開始できます。

Q. スマホでも使えますか?

A. はい、多くの生成AIサービスはスマートフォン向けのアプリを提供しており、PCと同じように利用できます。

Q. 生成AIを使うのにプログラミング知識は必要ですか?

A. いいえ、全く必要ありません。ChatGPTのように、日常的な言葉で質問や指示を入力するだけで、誰でも簡単に利用できます。

Q. 生成AIを使って作った文章や画像は商用利用できますか?

A. サービスによって異なりますが、商用利用可能なものが多くあります。ただし、利用規約をよく確認し、著作権やライセンスの制限に注意しましょう。特に画像や音楽などは二次利用の可否をチェックすることをおすすめします。

Q. 英語ができなくても生成AIは使えますか?

A. はい、日本語対応の生成AIサービスも多数あります。ChatGPTやGeminiなどは日本語入力でも高い精度で応答できるため、語学に自信がなくても安心して使えます。

9.生成AIのメリットとリスクを知り、賢く使いこなそう

生成AIは、正しく理解し、賢く使えば、私たちの仕事を劇的に効率化し、創造性を高めてくれる強力なパートナーです。本記事で解説した基本から活用法、そしてリスク対策までをしっかりと押さえ、ぜひ明日からのあなたのビジネスに活かしてください。