「SNSで見かけるような動画、自分でも作れたらな…」

最近、そんな願いを叶えてくれる「動画生成AI」が大きな注目を集めています。文章でお願いするだけで、AIがイメージ通りの動画を作ってくれる、まるで魔法のような技術です。

でも、いざ始めようとすると「どのソフトを使えばいいの?」「作った動画をSNSに投稿しても大丈夫?」など、たくさんの悩みや不安を抱える方も少なくありません。

この記事では、そうした疑問を解消し、現在人気の7つのツールを徹底的に比べ、それぞれの長所や短所を解説します。

さらに、単なるツール紹介に留まらず、あなたの目的を達成するための「失敗しない選び方」、注目株であるGoogle「Veo」の具体的な活用法、そして誰もが気になる著作権の問題まで、専門用語を使わずに一つひとつ丁寧に解説していきます。

- 人気の動画生成AIにはどんなものがあるか、その特徴とあなたの目的に合った選び方がわかります。

- 世界が注目するGoogle「Veo」の具体的な使い方、長所や注意点が理解できます。

- 著作権や商用利用のリスクを学び、安心して動画生成を始める方法がわかります。

1.動画生成AIとは? 初心者にもわかる基礎知識

動画生成AIは、映像作りの「常識」を大きく塗り替える画期的な技術です。まずは「何ができて、どういう仕組みなのか」基本から見ていきましょう。

動画生成AIで何ができる?主な機能と活用例

動画生成AIは、ユーザーが入力した「お願い(指示)」をAIが解釈し、全く新しい動画を作ってくれる技術です。政府の公式な見解でも、その重要性は強調されています。

主な機能は以下の通りです。

- テキストから動画生成(Text-to-Video): 「夕暮れのビーチを歩く犬」のような文章(プロンプト)を入力するだけで、その通りのシーンを動画にしてくれます。

- 画像から動画生成(Image-to-Video): 1枚のイラストや写真に動きをつけ、生き生きとした動画に変換します。

- 動画から動画生成(Video-to-Video): 既存の動画(画風)を、アニメ風や有名画家の絵のような雰囲気にガラッと変えることができます。

- アバター生成: 作成した文章を、本物の人間のような「AIアバター」に読み上げてもらうことも可能です。プレゼンテーションやニュース動画などに活用できます。

SNS投稿用のショート動画や広告クリエイティブ、製品紹介ビデオの作成など、多岐にわたる活用が進んでいます。

基本的な仕組みを解説

動画生成AIの多くは、「拡散モデル(Diffusion Model)」と呼ばれる技術を基盤としています。これは、ノイズだらけの画像から少しずつノイズを取り除き、クリアな画像を復元するプロセスを応用したものです。

たとえるなら、砂嵐のテレビ画面から少しずつノイズを取り除いて、きれいな映像にしていくようなイメージです。AIは、あなたが入力した「お願い」をヒントに、無数の画像や動画のパターンを学習したデータの中から、最もイメージに近い映像を組み立てていくのです。

2.【2025年版】動画生成AIおすすめ人気ツール7選

ここでは、現在市場で評価が高く、実用的な動画生成AIツールを7つ厳選してご紹介します。

【比較表】主要動画生成AIツールの機能・料金・特徴一覧

| ツール名 | 特徴 | 無料プラン | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| Sora (OpenAI) | 業界の品質基準を塗り替える、圧倒的にリアルな動画を生成。 | △(閲覧のみ可。動画生成は有料プランが必要) | AI技術の最先端や将来性を知りたい全ての人 |

| Runway | 機能が多く、プロも使うほど高品質な動画が作れる。Gen-2は業界最高峰の品質。 | 〇(クレジット制) | 高品質な映像作品を作りたいクリエイター |

| Pika | 操作がわかりやすく、アニメや3D風の表現も得意。 | 〇(クレジット制) | 手軽にユニークな表現を試したい人 |

| Veo (Google) | 内容をしっかり理解してくれる高いプロンプト理解度と安定感が魅力。 | △(プレビュー版提供中) | クオリティにこだわりたい全ての人 |

| Vidnoz AI | AIアバター機能が充実。ビジネス利用に特化。 | 〇(1日1分まで) | 仕事のプレゼンや研修動画を作りたい人 |

| NoLang | 日本生まれ。WebサイトのURLや文章から動画を自動作成。 | 〇(フリープランあり) | ブログ等を効率よく動画にしたい人 |

| MyEdit (CyberLink) | スマホアプリで手軽に操作可能。初心者向け機能が豊富。 | 〇 | PCいらずで、サクッと動画を作りたい人 |

※2025年7月時点の情報です。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。

3.【深掘り解説】大注目!Google「Veo」とは?

数ある動画生成AIツールの中でも、特に注目を集めているのがGoogleの「Veo」です。その圧倒的な性能は、今後の動画制作のスタンダードを変える可能性を秘めています。

Veoの優れた能力と特徴

Veoは、Googleが開発した最先端の動画生成AIモデルです。

その最大の特徴は、人間のお願い(プロンプトという指示文)を正確に理解する「賢さ」と、動画全体のクオリティが崩れない「安定感」にあります。

例えば、「ドローンで撮影したような海岸線の映像」「タイムラプスで花が開く様子」といった少し難しいお願いも、きちんと映像にしてくれます。

また、動画の途中で人や物が急に消えたり、別のものに変わったりするような「AIにありがちな失敗」が少なく、安心して見ていられるクオリティの高い動画を作ってくれます。

日本での使い方、料金、商用利用の可否

現在、Veoは「VideoFX」というツールを通じて、一部のクリエイター向けにプレビュー版が提供されています。将来的にはYouTubeショートや他のGoogle製品にも統合される予定です。

料金体系はまだ正式に発表されていませんが、無料での利用方法も提供されると見られています。商用利用に関しても、Googleの生成AIサービスにおける一般的なポリシーに準拠する形になると考えられますが、正式な発表を待つ必要があります。

【知っておきたい】Veoの長所と無視できない注意点

Veoの能力は非常に高く評価されていますが、公平な視点から、その長所と現在の限界点について解説します。

長所:

- 圧倒的な理解力: 複雑でニュアンスに富んだ指示も、高い忠実度で映像化します。。

- 映像の安定したクオリティ: 長尺の動画でも、登場人物や背景が崩れにくく、整合性が保たれやすいです。

- Googleエコシステムとの連携: 今後、Googleの他サービスとの連携により、飛躍的に便利になる可能性があります。

注意点:

- 謎の字幕問題: MIT Technology Reviewの報道によると、Veoで生成した動画、特に人物が話す場面で意味不明な文字(謎の字幕)が自動的に表示されるという問題が報告されています。

これは、AIが学習した文字を、映像の中に間違って残してしまう現象です。仕事で使うにはリスクとなるため、動画を作った後は隅々までチェックが必須です。

出典:高品質で超高額、グーグル動画生成AI「Veo 3」で … – MIT Tech Review

4.失敗しない動画生成AIの選び方|3つのステップ

生成AIツール選びで失敗しないコツは、技術の難しさよりも、「AIで何がしたいか」を最初にハッキリさせることです。これは動画生成AIにおいても全く同じです。

Step1:利用目的を明確にする(ビジネス、マーケティング、趣味など)

まず、あなたが生成AIでどんな動画を作りたいか、具体的に考えてみましょう。「生成AIを導入すること」が目的になってはいけません。

- ビジネス利用: 研修動画の作成、製品デモ、IRレポートの動画化など。→ VidnozやNoLangのようにビジネス機能に特化したツールが候補になります。

- マーケティング利用: SNS広告用の動画、ブログコンテンツの動画化など。→ RunwayやPikaのような高品質・高機能なツールが適しています。

- 趣味・個人利用: 創作活動、SNS投稿など。→ スマホで手軽に使えるMyEditや、各ツールの無料プランから始めるのが良いでしょう。

Step2:必要な機能と予算を考える

目的が明確になったら、それに必要な機能と予算を考えます。例えば、「日本語のナレーションが必要?」「アバター機能は必須?」「動画の長さはどのくらい必要?」などをリストアップしてみましょう。

多くのツールはサブスクリプションモデルを採用しており、高機能なものほど高価になる傾向があります。

Step3:無料プランやトライアルで「お試し」してみる

多くのツールには無料プランやトライアル期間が設けられています。いきなり有料プランを契約するのではなく、まずは無料プランやトライアル期間を使って、実際にツールに触れてみましょう。操作のしやすさや動画の出来栄えなど、使ってみて初めてわかることがたくさんあります。

5.【実践】動画の出来栄えがグッと良くなるプロンプトのコツ

動画生成AIに上手に「お願い」する(プロンプトを書く)ことが、イメージ通りの動画を作る一番の近道です。

具体的な指示を出すための基本フォーマット

ざっくりした曖昧なお願いでは、AIもどんな動画を作ればいいか困ってしまいます。以下の要素を組み合わせるのが効果的です。

[要素1:誰が/何が] + [要素2:何してる] + [要素3:どこで] + [要素4:どんなスタイルで/雰囲気で] + [要素5:どんな撮り方で]

×悪い例:「猫の動画」

◯良い例:「(誰が/何が)オレンジ色のトラ猫が、(何してる)日当たりの良い窓辺で毛づくろいをしている。(どこで)背景には観葉植物が置かれた本棚がある。(どんなスタイルで/雰囲気で)柔らかく暖かい、シネマティックな雰囲気で。(どんな撮り方で)猫の顔にゆっくりとズームインする。」

より良いプロンプトを作成するためのヒントを与えてくれるツールも存在します。しかし、基本は「5W1H」(誰が、何を、いつ、どこで、なぜ、どのように)を意識して、AIに情景が伝わるように具体的に記述することです。

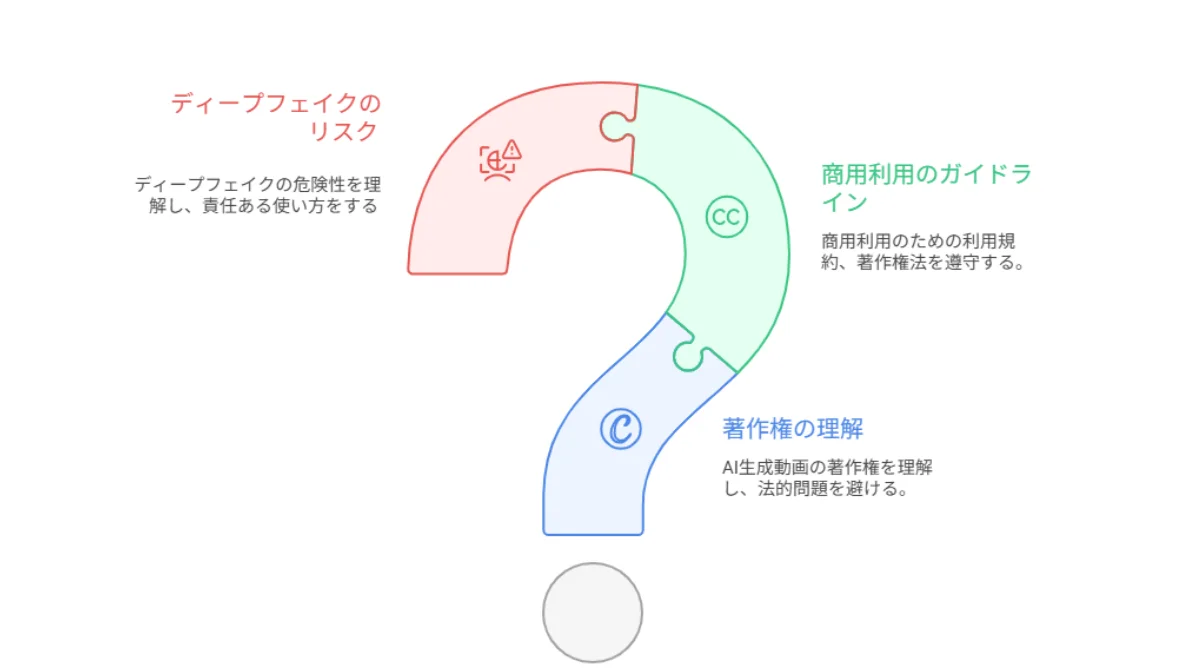

6.【重要】動画生成AIの著作権と商用利用で知っておくべきこと

AIの利用において、「権利」や「お金」に関する問題は避けて通れません。

ルール1:生成した動画の著作権は誰のもの?

日本の現行著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されており、AIそのものは著作者にはなれません。AIが作った動画の著作権が認められるかは、「人間がどれだけアイデアや工夫を加えたか」で決まります。

- AIにほぼ自動で作らせた動画 → 著作権は発生しない可能性が高いです。

- 人間が指示にすごく工夫を凝らしたり、AIの動画を編集して作品にしたりした場合 → その「工夫した部分」に著作権が認められることがあります。

ルール2:仕事で使う(商用利用)ときの注意点

商用利用を検討する際は、以下の点を必ず確認してください。

- 利用規約の確認: ツールごとに「仕事での利用OK」「使うなら有料プランで」などルールが違います。必ず公式サイトの利用規約(ルール説明)を読みましょう。これがトラブルを未然に防ぐための第一歩です。

- 学習データの権利: AIがどのようなデータを学習したかは、著作権侵害のリスクに直結します。文化庁が公表している考え方によると、日本の著作権法第30条の4は、AIの学習目的での著作物利用を原則として認めています。

しかし、有名アニメなど誰かの作品を勝手に学習していないかなど、「著作権者の利益を不当に害する場合」は例外です。この規定は国際的に見ても寛容ですが、海外のサービスを利用する際は特に注意が必要です。 - 著名なキャラクターや作品の模倣: 人気キャラクターや作品そっくりの動画を作って公開することは最もしてはいけない行為です。

これはAIの学習データの問題とは異なり、あなたがAIを「著作権侵害の道具」として利用する直接的な行為と見なされる可能性があります。たとえ個人的な楽しみのつもりでも、SNS等で公開すれば法律違反を問われるリスクが極めて高いため、絶対に行わないでください。

ルール3:ディープフェイクなどの危険性を知る

動画生成AIは、実在の人物のニセ動画(ディープフェイク)を作成し、ウソの情報を広めるなど、悪用されるリスクも抱えています。

AIを利用する際は、私たち一人ひとりが、こうした危険性を理解し、責任ある使い方をすることが大切です。

7.動画生成AIの市場動向と今後の未来展望

市場規模と今後の成長予測

動画生成AIを含む世界の生成AI市場は、驚異的なスピードで拡大しています。ある調査では、市場規模は2022年の108億ドルから2032年には1,180億ドルへと、10倍以上に成長すると予測されています。

参考|PRECEDENCE RESEARCH:「Generative AI Market」

また、日本国内の市場においても、特に動画生成AI分野は高い成長率が見込まれています。

AIエージェントとの連携がもたらす未来

将来的には、動画生成AIは単体で機能するだけでなく、他のAIと連携する「AIエージェント」の一部となるでしょう。

例えば、「来月の新製品キャンペーンに向けて、売れそうな動画を3本作って報告して」と指示するだけで、AIエージェントが市場分析から動画制作、効果測定までを実行する未来が訪れるかもしれません。現在のAI導入への取り組みは、こうした未来への第一歩と言えるでしょう。

8.単なるツールで終わらせない、動画生成AIを最高のパートナーに

この記事では、動画生成AIの基本から、おすすめツール比較、失敗しない選び方、そして著作権などの重要な注意点までを幅広く解説しました。

動画生成AIは、正しく理解し活用すれば、あなたのビジネスや創作活動を加速させる強力な「パートナー」となります。しかし、それは「魔法の杖」ではありません。

成功の鍵は、「何のために使うか」という目的をしっかり持ち、ツールの得意なこと・苦手なことを理解して、まずは小さな挑戦から始めることです。

まずは本記事で紹介した無料プランのあるツールから、気軽に試してみてはいかがでしょうか。AIとの対話を通じて、これまでにないクリエイティブな可能性の扉を開いてみてください。

免責事項

本記事に掲載された情報は、執筆時点の法令や情報に基づくものですが、その正確性や完全性を保証するものではありません。また、本記事は法的な助言を提供するものではなく、具体的な事案については、弁護士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。