ChatGPTの登場以来、私たちの仕事や創造性のあり方を根底から変えつつある「生成AI(ジェネレーティブAI)」。

しかし、「生成AIには、そもそも何ができて、どんな種類があるのか?」「ビジネスにどう活かせばいいのか?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、生成AIの基本にはじまり、テキスト・画像・動画といった生成AIの種類別の人気サービスリスト、そしてビジネスにおける戦略的な導入方法からリスク対策まで網羅的に解説します。

この記事を読めば、生成AIを生活の中で、ひいてはビジネスシーンでも活用できるようになるでしょう。

- 生成AIの基本的な定義、従来のAIとの違い

- テキスト・画像・動画など目的別の主要な生成AIの種類と、具体的な最新サービスの特徴

- ビジネスで生成AI活用を成功させるための導入戦略、そして著作権や情報漏洩といったリスクへの対策

1.はじめに:生成AIの「種類」を学ぶことは、未来のビジネスを設計する第一歩

本記事でお伝えしたい重要なメッセージは、『生成AIの種類を学ぶことは、未来のビジネスを設計するための第一歩である』ということです。

なぜなら、多様な生成AIを理解し、自社の課題に合わせて戦略的に組み合わせる能力こそが、これからの時代における企業の競争優位性に直結するからです。個別のAIが連携し、自律的に機能する「コンポジットAI(複合AI)」という未来を見据え、その構成要素となる個々のAIの特性を今から理解しておくことは、極めて重要な戦略的投資と言えるでしょう。

2.そもそも生成AI(ジェネレーティブAI)とは?従来のAIとの決定的な違い

生成AIについて理解を深めるため、まずはその定義と、これまで一般的だったAIとの違いを明確にしておきましょう。

「識別するAI」から「創造するAI」へのパラダイムシフト

従来のAIの多くは、データの中から特定のパターンを「識別」することを得意としていました。例えば、画像に写っているのが「犬」か「猫」かを分類したり、迷惑メールを判定したりするのが典型例です。

一方、生成AIは、学習したデータやパターンを基に、全く新しいオリジナルのコンテンツを「創造(生成)」する能力を持ちます。これは、単なる認識や分類を超えた、まさに「0から1を生み出す」技術であり、AIの歴史における大きなパラダイムシフトと言えます。

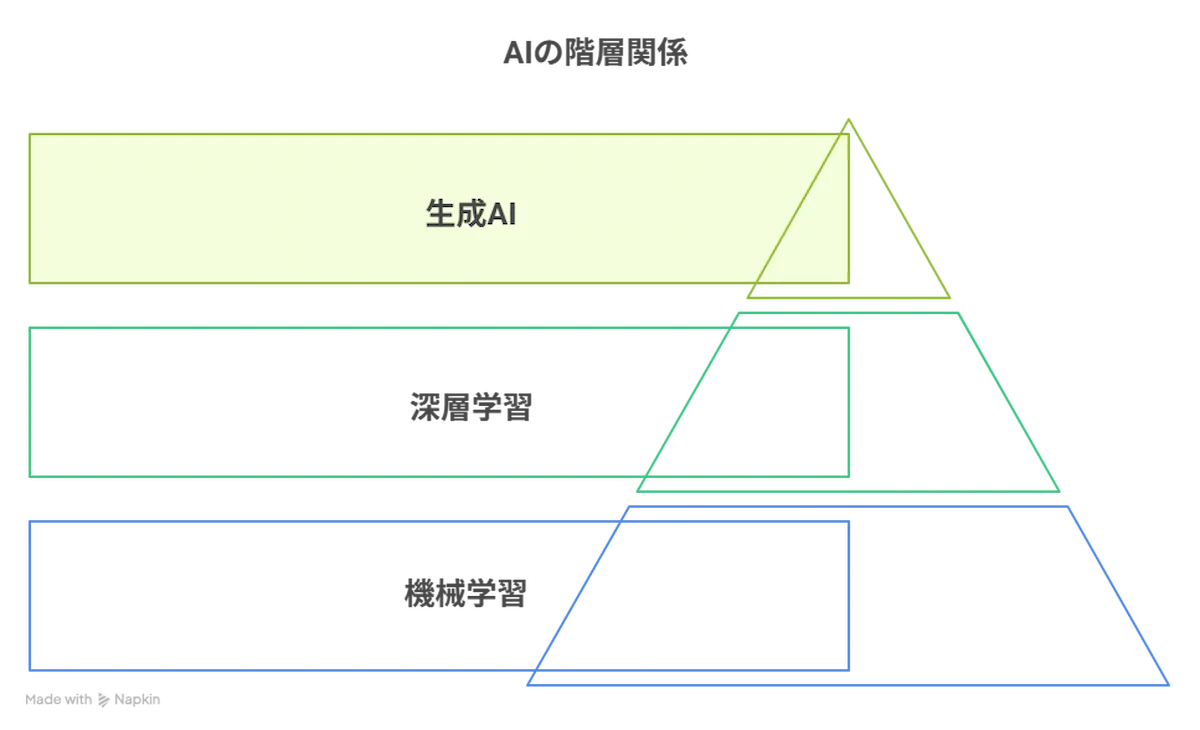

【図解】AI、機械学習、深層学習、生成AIの関係性

これらの技術は階層関係にあります。AIという最も広い概念の中に「機械学習」があり、その一手法として人間のように深く学習する「深層学習(ディープラーニング)」が存在します。そして、この深層学習の技術を応用してコンテンツ生成に特化したものが「生成AI」である、と理解すると分かりやすいでしょう。

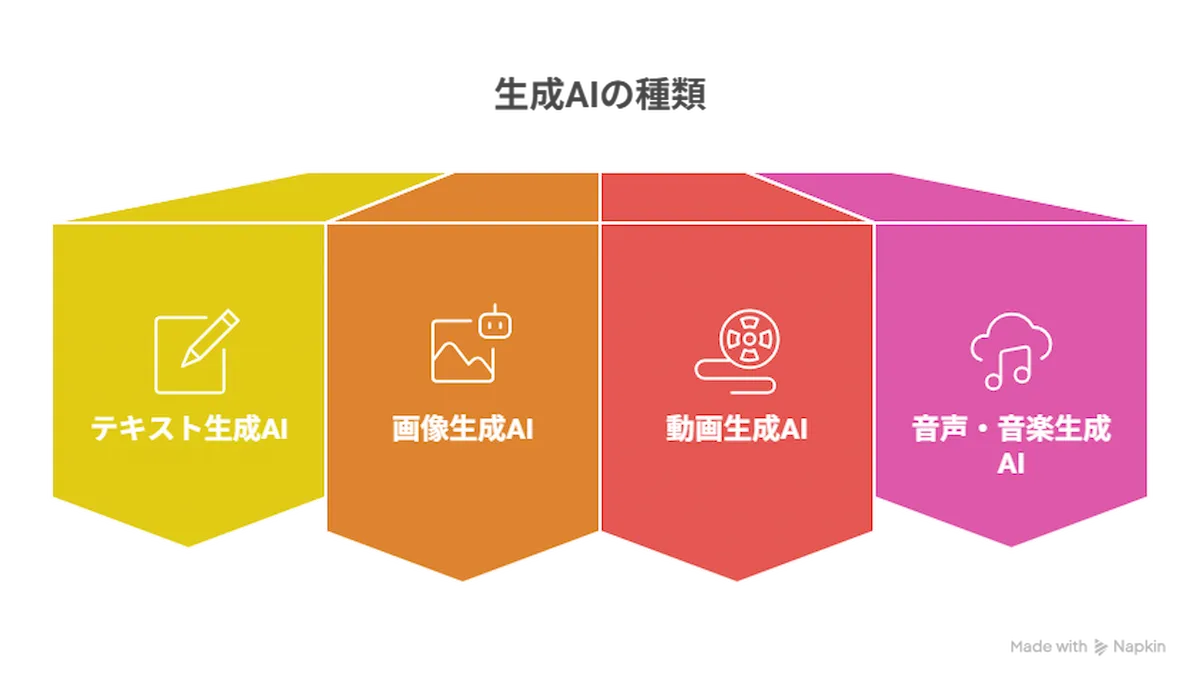

3.【アウトプット別】生成AIの主な4つの種類とできること

生成AIは、何を生み出すか(アウトプット)によって、大きく4つの種類に分類できます。ここでは、生成AIの種類と代表的な活用シーンをご紹介します。

① テキスト生成AI:対話、要約、翻訳、アイデア創出

ユーザーの指示(プロンプト)に基づき、自然な文章を生成するAIです。チャット形式での対話、長文の要約、多言語翻訳、メール文面の作成、企画のアイデア出し、さらにはプログラムのコード生成まで、幅広い用途で活用されています。

② 画像生成AI:デザイン、広告、製品イメージの具現化

「青い空を飛ぶ赤いドラゴン」のようなテキストによる指示や、参考画像を基に、高品質でオリジナルの画像を生成します。Webサイトの挿絵、広告用のクリエイティブ、製品デザインのコンセプトアートなど、ビジュアルコンテンツ制作の現場で革命を起こしています。

③ 動画生成AI:マーケティング動画、プレゼンテーションの革新

テキストや画像から、数秒から数分程度の短い動画を生成するAIです。SNS用のショート動画制作、製品紹介、プレゼンテーション資料の動的な説明など、これまで多大なコストと時間がかかっていた動画制作のハードルを劇的に下げています。

④ 音声・音楽生成AI:ナレーション、オリジナル楽曲制作

テキストを読み上げて自然なナレーション音声を生成したり、特定の雰囲気(「明るいポップス調」など)のオリジナル楽曲を生成したりします。オーディオブックの制作、動画のBGM作成、バーチャルアシスタントの音声などに利用されています。

4.【種類別】2025年注目の生成AIサービス15選|機能・料金(無料プラン)・商用利用を徹底比較

ここでは、前述した種類別に、現在世界中で利用されている代表的な生成AIサービスをご紹介します。各サービスの特徴を比較し、自分の目的に合ったツール選定の参考にしてください。

【テキスト生成AI】おすすめサービス

おすすめのテキスト生成AIは、以下の5種類です。

| ツール名 | 料金(無料プラン) | 日本語対応 | 商用利用 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ChatGPT (OpenAI) | 無料プラン: あり | ◯ | ◯ | 対話型AIの代名詞的存在。汎用性が非常に高く、文章作成から壁打ち相手まであらゆるタスクをこなす。 |

| Gemini (Google) | 無料プラン: あり | ◯ | ◯ | Google検索との連携による最新情報への強みと、Google Workspaceへの深い統合が特徴。 |

| Claude(Anthropic) | 無料プラン: あり | ◯ | △ | 長文読解・生成能力に定評があり、特にビジネス文書の扱いに優れる。 |

| Perplexity AI | 無料プラン: あり | ◯ | ◯ | 対話形式で情報収集ができるAI検索エンジン。回答に出典が明記されるため、情報の正確性を重視する用途に向く。 |

| Notion AI | 無料プラン:あり(体験版を利用できる) | ◯ | ◯ | ドキュメント作成ツールNotionに組み込まれ、議事録の要約やアイデアの整理など、ワークフロー内でシームレスに利用できる。 |

※商用利用の「△」は、プランや用途によって条件が異なり、利用規約の確認が特に必要なものを示します。

【画像生成AI】おすすめサービス

おすすめの画像生成AIは、以下の5種類です。

| ツール名 | 料金(無料プラン) | 日本語対応 | 商用利用 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| Adobe Firefly | 無料プラン: あり | ◯ | ◎ | Adobeのストックフォトで学習しており、著作権的に安全な画像を生成できる点がビジネス利用で大きな強みとなる。 |

| Stable Diffusion | 無料プラン: あり(オープンソース) | △ | ◯ | オープンソースで提供されており、カスタマイズ性が高い。専門知識があれば、独自のモデルを構築することも可能。 |

| Midjourney | 有料 | △ | ◯ | アーティスティックで高品質な画像生成に定評があり、クリエイターからの支持が厚い。 |

| DALL-E 3 (OpenAI) | 無料プラン:あり | ◯ | ◯ | ChatGPTに統合されており、対話を通じて直感的に画像を生成できる手軽さが魅力。 |

| Canva | 無料プラン: あり | ○ | ○ | インストール不要で使えるデザインツールで、画像生成や文章作成機能も搭載。直感的な操作でプロ品質の画像を作成できる。 |

【動画生成AI】おすすめサービス

おすすめの動画生成AIは、以下の3種類です。

| ツール名 | 料金(無料プラン) | 日本語対応 | 商用利用 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| Sora (OpenAI) | △(閲覧のみ可。動画生成は有料プランが必要) | △(正式リリース時に日本語プロンプトに対応する可能性が高いと見られている) | ○ (見込み) | テキストから非常にリアルで長尺の動画を生成可能とされ、発表時に大きな衝撃を与えた。現在、一部クリエイターに限定公開中。 |

| Runway Gen-2 | 無料プラン:あり | × | ○ | テキストや画像からの動画生成に加え、既存動画の編集機能も充実している。 |

| MyEdit (CyberLink) | 無料プラン:あり | ○ | ○ | インストール不要でブラウザから手軽に利用できる。 |

【音声・音楽生成AI】おすすめサービス

おすすめの音声・音楽生成AIは、以下の2種類です。

| ツール名 | 料金(無料プラン) | 日本語対応 | 商用利用 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| Suno AI | 無料プラン:あり | ◯ | ◯(有料プランのみ) | 歌詞や曲のスタイルを指示するだけで、ボーカル付きのオリジナル楽曲を生成する。 |

| Voicevox | 無料プラン:あり | ◯ | ◯(クレジット表記必須) | 商用・非商用問わず無料で利用できる日本語に特化したテキスト読み上げソフトウェア。 |

5.失敗しない生成AI導入の3つの原則:ビジネス活用の成功率を高める戦略的思考法

便利なツールが揃う一方で、AIプロジェクトの約85%が実用化に至らないという報告もあります(Gartner社による調査)。ツールを導入するだけで成果が出るわけではありません。ここでは、ビジネス活用を成功に導くための3つの重要な原則を解説します。

原則1:技術ではなく「ビジネス課題」から始める(課題先行アプローチ)

最も一般的で致命的な失敗は、「AIを使おう」という技術先行の考え方から始めてしまうことです。AI導入が目的化し、現場のニーズと乖離した「使われないシステム」が生まれる典型的なパターンです。成功の鍵は、「AIでどのビジネス課題を解決するのか」という課題特定から始めることです。例えば、「問い合わせ対応の工数を30%削減する」「新商品のアイデア出しの時間を半分にする」といった具体的な事業目標を先に設定することが不可欠です。

原則2:「小さく試して、早く学ぶ」(PoCの重要性)

最初から大規模な投資を行うのはリスクが伴います。まずは、特定の仮説を検証するための小規模な実証実験、すなわちPoC(Proof of Concept:概念実証)から始めるべきです。PoCを通じて「早く、安く失敗する」ことで学びを得て、その有効性を検証してから段階的に展開していくことが成功への王道です。

原則3:人間とAIの協調関係を築く(ヒューマン・イン・ザ・ループ)

AIは完璧ではありません。AIの出力を鵜呑みにせず、重要な判断プロセスには必ず人間が介在して事実確認や修正を行う「ヒューマン・イン・ザ・ループ(HITL)」の体制を築くことが重要です。AIを単なる自動化ツールではなく、人間の能力を拡張する「副操縦士」として位置づけ、フィードバックを通じてAIを継続的に賢くしていく共生関係が、AIプロジェクトの成功率を飛躍的に高めます。

6.知っておくべき生成AIの5つのリスクと具体的な対策

生成AIは強力なツールである一方、その利用には注意すべきリスクも存在します。ここでは主要な5つのリスクと、その対策について解説します。

① ハルシネーション(情報の不正確さ)とその対策

ハルシネーションとは、AIが事実に基づかない情報を、もっともらしい嘘として生成してしまう現象です。これを防ぐためには、AIの回答を鵜呑みにせず、必ず人間がファクトチェックを行うことが重要です。また、信頼できる外部情報を参照して回答を生成させるRAG(検索拡張生成)という技術も有効な対策となります。

② 著作権・知的財産権の問題点と日本の法解釈

AIの学習データに著作物が使われることや、AI生成物が他者の著作権を侵害する可能性が懸念されています。日本の著作権法第30条の4では、AI開発のための学習目的であれば、原則として著作権者の許諾なく著作物を利用できるとされていますが、「著作権者の利益を不当に害する場合」は例外となります。AI生成物が著作物として認められるには、プロンプトの工夫など人間による「創作的寄与」が必要とされます。ビジネス利用の際は、サービスの利用規約をよく確認し、必要に応じて専門家に相談することが不可欠です。

③ 情報漏洩とセキュリティリスクへの備え

ChatGPTのような外部サービスに、企業の機密情報や個人情報を入力してしまうと、その情報がAIの学習に使われ、意図せず外部に漏洩するリスクがあります。対策として、多くの企業では従業員向けの利用ガイドラインを策定し、機密情報の入力を禁止しています。また、API経由での利用や、セキュリティが強化された法人向けプラン(例: ChatGPT Enterprise)を選択することも有効です。

④ 学習データのバイアスと公平性の問題

AIは学習データに含まれる社会的偏見(バイアス)まで学習してしまい、特定の性別や人種などに対する差別的なコンテンツを生成する可能性があります。企業は、AIを利用する際に公平性の観点から出力内容をチェックするプロセスを設けるとともに、AI提供者側にはバイアスの少ないデータセットで学習を行う倫理的な責任が求められます。

⑤ 導入・運用コストとROIの考え方

AI導入には、ツールの利用料だけでなく、従業員の教育コストや、業務プロセス変更にかかる費用など、目に見えないコストも発生します。投資対効果(ROI)を評価する際は、単純なコスト削減だけでなく、生産性向上、顧客満足度の向上、従業員の創造性向上といった多角的な視点で判断することが重要です。

7.まとめ:多様なAIを組み合わせて、自分だけの「AIアドバンテージ」を築く

本記事では、生成AIの基本から種類、具体的なサービス、そしてビジネスで成功するための戦略とリスク対策までを網羅的に解説しました。

重要なのは、紹介したテキスト生成、画像生成といった個別のAIを「点」で捉えるのではなく、それらを戦略的に組み合わせて自社のワークフローに統合し、「面」として活用していく視点です。

需要予測AI(従来型AI)が市場の変化を捉え、そのデータを基に生成AIがマーケティング戦略案を作成し、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)が定型的な報告書を作成する――といった連携が実現する「コンポジットAI」の時代は、もう目前に迫っています。

生成AIの「種類」を学び、使用の第一歩を踏み出すことが、数年後の「AIアドバンテージ」を決定づけると言っても過言ではありません。ぜひ今日から、自分の目的にあった生成AIを使い始めてみてください。