生成AIの使い方の本質は、単に便利なツールとして作業を効率化することに留まりません。

最大の魅力は、AIを自らの「思考のパートナー」として捉え、ビジネスや日常のあらゆる場面でその能力を戦略的に活用できることです。

本記事では、以下の点について解説します。

- AIの基本的な使い方

- AIに任せる作業と自分が集中すべき思考を切り分ける方法

- AIの危険(嘘の情報や著作権など)から身を守る方法

- AIがどう今後どう進化するのか

これを読めば、あなたがAIと上手に付き合い、長期的に成長していくための計画が立てられるようになります。

- 生成AIの基本的な仕組みと、初心者でも安心して始められる使い方4ステップ

- 明日から仕事で使える、目的別の実践的な活用事例10選

- AIを「思考のパートナー」にするための、一歩進んだプロンプト(指示文)のコツ

- 安全にAIを活用するために不可欠な、7つのリスク管理と注意点

1.そもそも生成AIとは?今さら聞けない基本の「キ」

まず、生成AIがどのようなもので、従来のAIと何が違うのかを正確に理解することから始めましょう。

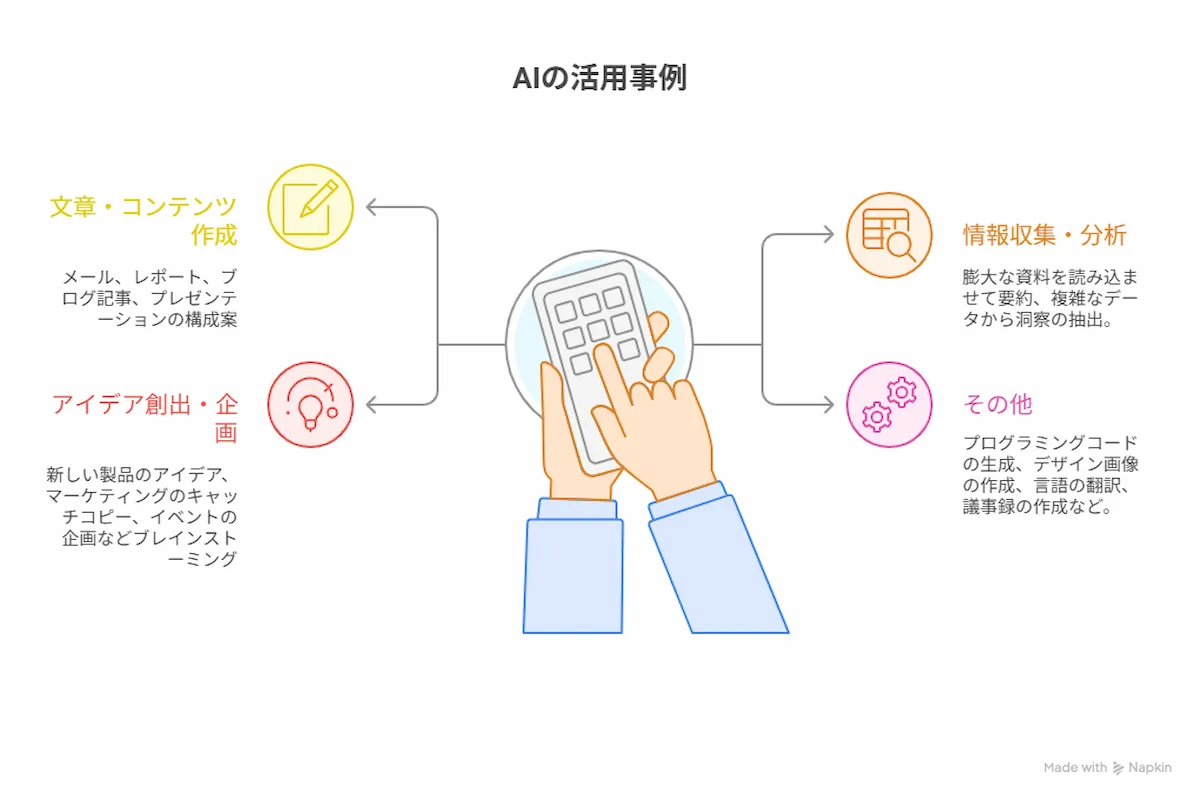

生成AIで何ができるのか?(文章作成、画像生成、要約、翻訳など)

生成AI(ジェネレーティブAI)とは、学習した膨大なデータを基に、全く新しいオリジナルのコンテンツを「0から1へ」と生成する能力を持つAIのことです。

その応用範囲は非常に広く、以下のような多様なタスクを実行できます。

- 文章・コンテンツ作成:メール、レポート、ブログ記事、プレゼンテーションの構成案などを自動生成する。

- 情報収集・分析:膨大な資料を読み込ませて要約させたり、複雑なデータから洞察を抽出したりする。

- アイデア創出・企画:新しい製品のアイデア、マーケティングのキャッチコピー、イベントの企画などをブレインストーミングする。

- その他:プログラミングコードの生成、デザイン画像の作成、言語の翻訳、議事録の作成など、専門的な分野でも活用が進んでいます。

従来型AI(識別系AI)との決定的な違い

従来のAIの多くは「識別系AI」と呼ばれ、既存のデータが何であるかを「識別」または「分類」することが主な役割でした。

例えば、画像に写っているのが「犬」か「猫」かを判別したり、メールが「迷惑メール」かどうかを分類したりするのが典型例です。

一方、生成AIはコンテンツを「創り出す」点が決定的です。この能力は、深層学習(ディープラーニング)技術、特にTransformerモデルのような、文脈全体を理解するアーキテクチャの発展によって可能になりました。

主要な生成AIサービス(ChatGPT, Gemini, Copilotなど)の特徴

現在、様々な企業から生成AIサービスが提供されていますが、ここでは代表的な3つを紹介します。

- ChatGPT (OpenAI):生成AIの普及を牽引した代表的なサービス。自然な対話能力と汎用性の高さが特徴で、専門的な長文コンテンツの生成に強みがあります。

- Gemini (Google):Google検索と連携し、最新の情報に基づいた網羅的な回答を得意とします。また、Google Workspaceに深く統合されており、使い慣れたツール内でシームレスにAI機能を利用できます。

- Copilot (Microsoft):Microsoft 365(Word, Excel, PowerPointなど)に組み込まれており、ビジネス文書の作成やデータ分析を強力に支援します。

これらの選択は、個人の好みや主な利用目的によって異なります。まずは無料で利用できる範囲でいくつか試し、自分に合ったものを見つけるのが良いでしょう。

「生成AI」については、こちらの記事で詳しく解説しています。

2.【初心者向け】生成AIの基本的な使い方4ステップ

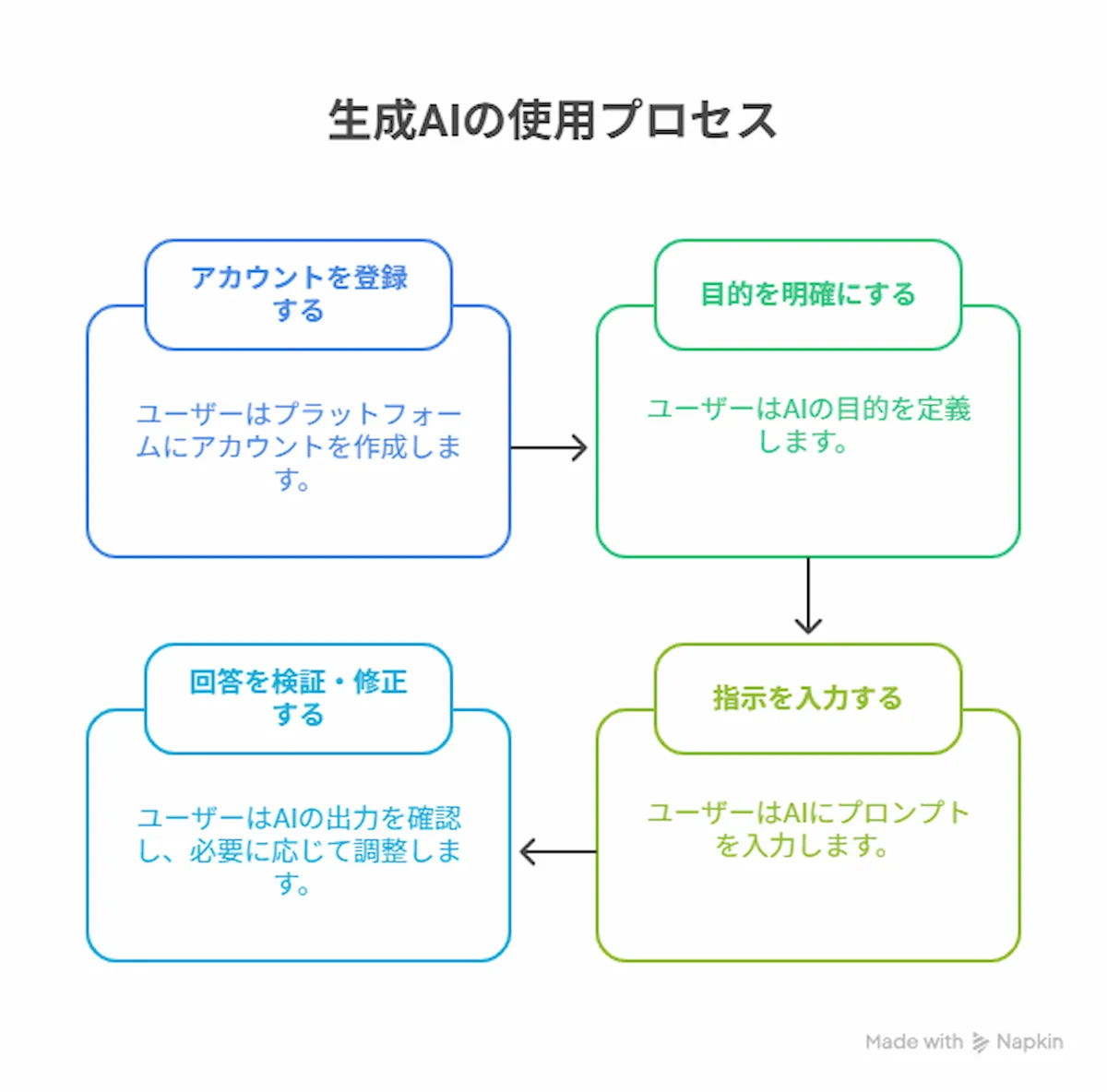

AIの利用は決して難しくありません。ここでは、誰でも簡単に始められる基本的な4つのステップを紹介します。

ステップ1:アカウントを登録する

多くの生成AIサービスは、ウェブサイトからメールアドレスやGoogle/Microsoftアカウントで簡単に登録できます。

基本的な機能は無料で利用できる場合が多いので、まずは気軽にアカウントを作成してみましょう。

ステップ2:目的を明確にする(課題先行アプローチ)

AIを使い始める前に、「AIで何をしたいのか」「どの課題を解決したいのか」を明確にすることが最も重要です。

これは「課題先行アプローチ」と呼ばれ、AIの導入自体が目的化することを防ぎ、効果的な活用につながる第一歩です。

例えば、「会議の議事録を3分で要約したい」「新製品のプレスリリースの初稿を作りたい」といった具体的な目標を設定します。

ステップ3:指示(プロンプト)を入力する

目的が明確になったら、チャット画面に「プロンプト」と呼ばれる指示文を入力します。プロンプトの質が、AIから得られる回答の質を大きく左右します。

最初は難しく考えず、「(あなたの目的)をしてください」と入力してみましょう。

ステップ4:生成された回答を検証・修正する(ヒューマン・イン・ザ・ループ)

AIが生成した回答は、必ず人間の目で検証・修正する必要があります。

AIは時として事実に基づかない情報(ハルシネーション)を生成することがあるため、鵜呑みにするのは危険です。

この人間が介在するプロセスは「ヒューマン・イン・ザ・ループ(HITL)」と呼ばれ、AIを安全かつ効果的に活用するための必須の工程です。

3.【目的別】生成AIの実践的な使い方10選

ここでは、ビジネスや日常生活の様々なシーンで役立つ、具体的な活用例を10個紹介します。

文章・コンテンツ作成

- メール作成:「A社への新製品提案のお礼メールを、丁寧なビジネス文で作成してください」

- ブログ記事作成:「『生成AIの働き方改革』というテーマで、ブログ記事の構成案を3つ提案してください」

- プレゼン資料作成:「新しいマーケティング戦略に関するプレゼンの構成を、序論・本論・結論に分けて作成してください」

情報収集・分析

- 文章要約:「以下の長文レポートを、重要なポイント3点に絞って400字で要約してください:(ここに文章を貼り付け)」

- 情報抽出:「この業界レポートから、市場規模と今後の成長予測に関するデータだけを抜き出してください」

- 翻訳:「この英語のメールを、自然な日本語に翻訳してください」

アイデア創出・企画

- アイデア出し:「若者向けの新しいエコバッグのアイデアを、ユニークな視点で10個出してください」

- ネーミング:「新しいオンライン学習サービスの名称案を、覚えやすくて親しみやすいものを5つ提案してください」

その他

- コード生成:「Pythonで、ウェブサイトのリンクを抽出する簡単なプログラムを作成してください」

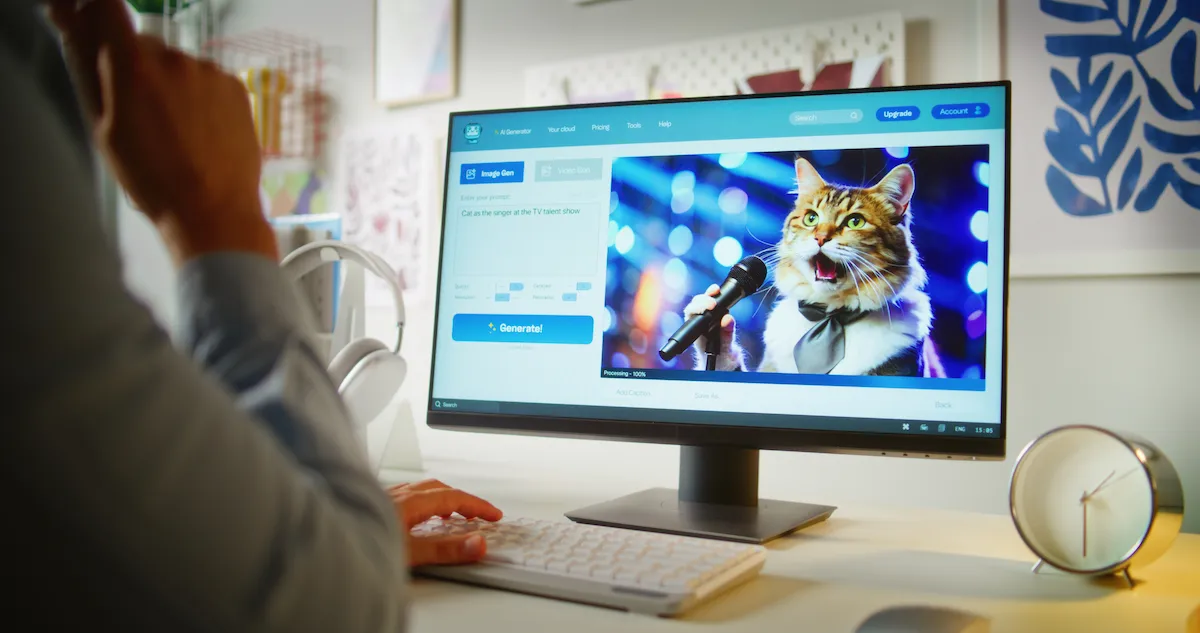

- 画像作成:「未来都市をテーマにした、サイバーパンク風のイラストを生成してください」

おすすめの生成AIは次の記事で紹介しています。

4.生成AIを「思考のパートナー」にするための一歩進んだ対話術(プロンプトの応用テクニック)

生成AIからありきたりな回答しか得られない場合、その原因はプロンプトにあるかもしれません。

ここでは、AIの能力を最大限に引き出し、「思考のパートナー」へと進化させるための4つの高度なテクニックを紹介します。

コツ1:具体的な人物像設定:AIに「役割」を与えて専門性を引き出す

プロンプトの冒頭で「あなたは〇〇の専門家です」と役割を与えることで、回答のトーン、スタイル、専門性を効果的に制御できます。

AIは与えられた役割になりきり、その視点から回答を生成しようとします。

例:「あなたは経験豊富なマーケティングコンサルタントです。当社の新製品について、ターゲット顧客に響くキャッチコピーを5つ提案してください。」

コツ2:明確な指示と構造化:AIの誤解を防ぎ、意図を正確に伝える

曖昧な表現を避け、具体的かつ明確な指示を出すことが重要です。箇条書き、文字数、出力形式などを指定することで、期待する回答を得やすくなります。

例:「以下の条件で、新しいプロジェクトの計画を立ててください。

– 目的:顧客満足度を10%向上させる

– 期間:3ヶ月

– 出力形式:Markdown形式の表」

コツ3:思考の連鎖(Chain-of-Thought):複雑な問題は「ステップバイステップで」考えさせる

複雑な問題や推論が必要なタスクの場合、「ステップバイステップで考えてください」という一文を加えるだけで、AIは論理的な思考過程を明示し、より正確な結論に至りやすくなります。

これは「Chain-of-Thought(思考の連鎖)」と呼ばれる強力なテクニックです。

例:「当社の売上が減少している原因を分析し、対策を提案してください。ステップバイステップで考えてください。」

コツ4:具体例の提示(Few-shot Prompting):望む回答形式をAIに学習させる

プロンプト内にいくつかの「入出力の例(ショット)」を含めることで、AIに期待する回答の形式やスタイルを具体的に示すことができます。

これは「Few-shot Prompting」と呼ばれ、特に特定のフォーマットで回答させたい場合に極めて有効です。

例:「文章を要約するタスクです。

文章:(長い文章1)

要約:(短い要約1)

文章:(長い文章2)

要約:(短い要約2)

文章:(要約させたい新しい文章)

要約:」

5.【最重要】安全な活用のために知っておくべき7つの注意点とリスク管理

生成AIは強力なツールですが、その利用にはリスクも伴います。

ここでは、個人と組織が安全にAIを活用するために、必ず理解しておくべき7つの重要事項を解説します。

① 機密情報・個人情報を入力しない(セキュリティとプライバシー)

プロンプトに入力した情報が、AIモデルの学習データとして利用される可能性があります。

会社の機密情報、顧客の個人情報、パスワードなどを入力することは、情報漏洩に繋がる重大なリスクです。

企業の利用ガイドラインを確認し、遵守することが不可欠です。

② 生成された情報を鵜呑みにしない(ハルシネーションとファクトチェック)

AIは、もっともらしい嘘や事実に基づかない情報(ハルシネーション)を生成することがあります。

生成された情報は必ず情報が事実に正確であるかどうかを検証する(ファクトチェック)をしましょう。

特に重要な意思決定に利用する際は、信頼できる情報源で裏付けを取る必要があります。

③ 著作権・知的財産権を侵害しない(生成物と学習データ)

AIの学習データには、著作権で保護されたコンテンツが含まれている可能性があります。

また、AIが生成したコンテンツが既存の著作物と類似してしまうリスクもあります。

特に商用利用する場合は、生成物をそのまま使うのではなく、自らの創造的なアイデアを加えて独自性を高めることが推奨されます。

④ 社内ルール・ガイドラインを整備する

企業としてAIを導入する場合、従業員が安全に利用するための具体的なガイドラインの策定と周知が不可欠です。

機密情報の取り扱いや、利用可能な業務範囲などを明確に定める必要があります。

⑤ 倫理的に不適切な利用を避ける(公平性とバイアス)

AIは学習データに含まれる社会的な偏見やバイアスを増幅させてしまう可能性があります。

差別的なコンテンツや、特定の集団に対する固定観念を助長するような利用は避けてください。

⑥ 専門家の判断を代替させない(医療・法律など)

AIは医療診断や法的助言を行うことはできません。これらの専門領域の情報は、必ず資格を持つ専門家に相談してください。

⑦ AI導入の目的を明確にする(目的と手段の混同を避ける)

AIを使うこと自体が目的になってしまう「AIのためのAI」は、プロジェクト失敗の典型的な原因です。

常に「このAI利用は何を解決するのか」という事業目的を明確に意識することが、戦略的な活用の鍵となります。

6.【未来展望】「使い方」の先にあるもの:AIエージェントがもたらす次なる変革

現在の生成AIの使い方は、まだ序章に過ぎません。次なる変革の主役として注目されているのが「AIエージェント」です。

AIエージェントとは、高レベルの「目標」を与えられると、それを達成するための計画を自ら立案し、様々なツールを自律的に「実行」できるシステムです。

例えば、「来週の出張を手配して」と指示すれば、フライトの検索・予約、ホテルの確保、スケジュールの登録までをAIエージェントが自動で行うといった未来が想定されています。

2025年は「AIエージェントの年」になるとも予測されており、AIエージェントの普及は、人間の役割をタスクの「実行者」から、AIを監督し戦略的な判断を下す「監督者」や「戦略家」へとシフトさせるでしょう。

現在の生成AIの使い方をマスターすることは、来るべきAIエージェント時代に適応するための、必要不可欠な第一歩と言えます。

7.AIを「賢い道具」から「戦略的パートナー」へ進化させよう

本記事では、生成AIの基本的な使い方から、仕事の質を向上させる実践的な応用例、高度なプロンプト技術、そして安全に利用するための重要なリスク管理まで解説しました。

生成AIは、単なる作業効率化ツールではありません。

その本質は、私たちの思考を拡張し、創造性を刺激する「思考のパートナー」としての役割があります。

今回紹介した使い方やテクニックを実践し、リスクを正しく理解することで、皆さんのAI活用は新たなステージへと進むはずです。

AIを「賢い道具」として使いこなすだけでなく、ぜひ「戦略的パートナー」として、自分のビジネスや日々の業務を向上させてください。