生成AIの進化が止まりません。

かつては専門家のものであったテクノロジーが、今や私たちの日常業務や副業に革命をもたらそうとしています。

しかし、「本当に稼げるのか?」「著作権は大丈夫?」といった不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事は、そのような方々のための「実践的ガイド」です。

単なるツールの紹介に留まらず、AIを個人の収益力を高める「戦略的パートナー」として活用するための具体的な方法論と、安全な第一歩を踏み出すためのロードマップを提示します。

- 統計データに基づくAI副業のリアルな市場動向と将来性

- 初心者でも着実に収益化が目指せる具体的なAI副業15選と始め方の全ステップ

- 著作権侵害などの法的リスクを回避し、安全に稼ぎ続けるための具体的な防御策

1.AI副業は本当に稼げる?統計データが示す驚きの市場動向

結論から言えば、生成AIを活用することで副業収入を大きく向上させることは十分に可能です。懐疑的な見方もありますが、データはその可能性を明確に示しています。

【データ】生成AI活用者の副収入は非活用者の約2倍

株式会社マイナビが発表した調査によると、驚くべき事実が明らかになりました。副業で生成AIを使用している人の年間副収入は平均119.1万円であるのに対し、使用していない人は62.8万円とのこと。

この約2倍という差は、生成AIが単なるおもちゃではなく、生産性を劇的に向上させ、収益に直結するツールであることを強力に裏付けています。

参考|株式会社マイナビ:「マイナビライフキャリア実態調査2024年(働き方・キャリア編)」を発表

なぜ今、AI副業が注目されるのか?3つの理由

この背景には、大きく3つの理由があります。

1. 専門スキルの民主化:

従来はプログラマーやデザイナーなどの専門職にしかできなかった作業が、AIを使えば初心者でも実行可能になりました。これにより、副業への参入障壁が劇的に下がっています。

2. 圧倒的な作業効率化:

ブログ記事の構成案作成、データ入力、議事録の要約といった時間を要する作業をAIに任せることで、人間はより創造的で付加価値の高い業務に集中できます。これは、限られた時間で成果を出さなければならない副業において、決定的なアドバンテージとなります。

3. 新たな仕事の創出:

AIが生成したコンテンツを編集する「AIコンテンツエディター」や、効果的な指示を出す「プロンプトエンジニア」など、AIの登場によって生まれた新しい職種も登場しています。

2.【初心者向け】生成AIを活用できるおすすめ副業15選

では、具体的にどのような副業で生成AIを活用できるのでしょうか。初心者でも始めやすいものを中心に15個厳選してご紹介します。

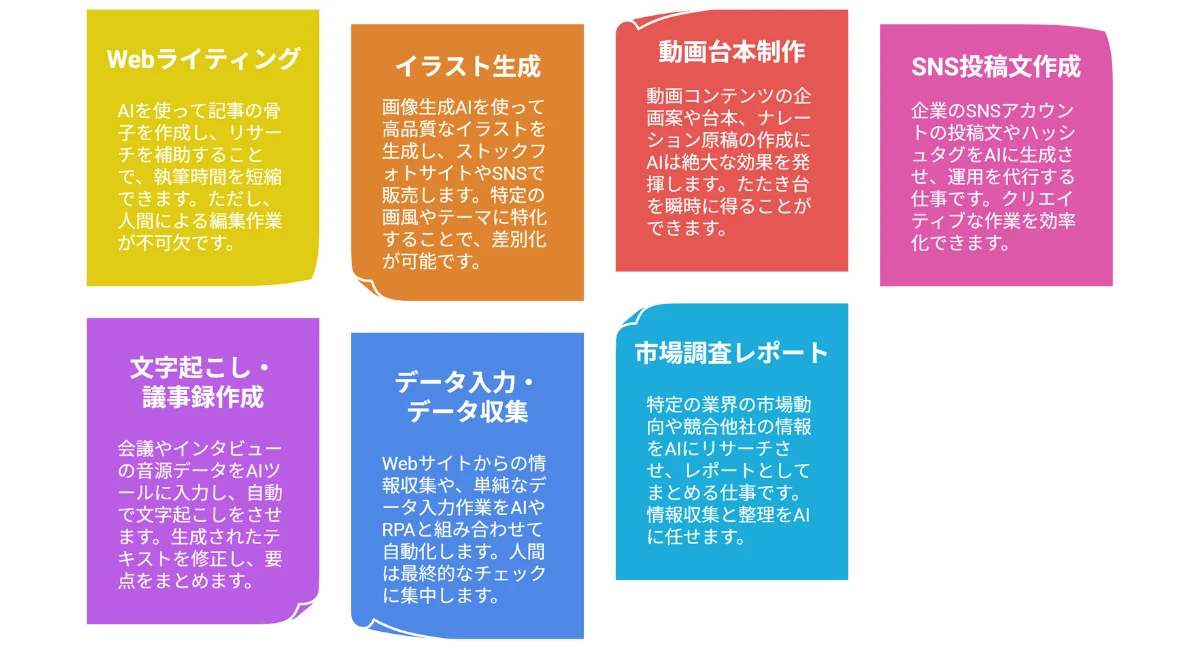

① Webライティング・ブログ記事作成

最も代表的なAI副業の一つです。AIにキーワードを渡して記事の骨子を作成させ、リサーチを補助させることで、執筆時間を大幅に短縮できます。

ただし、AIが生成した文章をそのまま使うのではなく、事実確認や表現のリライトといった人間による編集作業が不可欠です。

② イラスト・画像生成・販売

MidjourneyやStable Diffusionといった画像生成AIを使い、高品質なイラストを生成してストックフォトサイトや自身のSNSで販売します。特定の画風やテーマに特化することで、他のクリエイターとの差別化が可能です。

③ YouTube・TikTokの動画台本制作

動画コンテンツの企画案や台本、ナレーション原稿の作成にAIは絶大な効果を発揮します。「〇〇をテーマにした動画の台本を5分で作成して」といった指示で、たたき台を瞬時に得ることができます。

④ SNS投稿文の作成・運用代行

企業のSNSアカウントの投稿文やハッシュタグをAIに生成させ、運用を代行する仕事です。ターゲット層に響く複数のキャッチコピー案をAIに提案させるなど、クリエイティブな作業を効率化できます。

⑤ 文字起こし・議事録作成

会議やインタビューの音源データをAIツールに入力し、自動で文字起こしをさせます。生成されたテキストの誤字脱字を修正し、要点をまとめることで納品物を作成します。

⑥ データ入力・データ収集

Webサイトからの情報収集や、単純なデータ入力作業をAIやRPA(Robotic Process Automation)と組み合わせて自動化します。人間は最終的なチェックに集中することで、作業の正確性とスピードを両立できます。

⑦ 市場調査・競合分析レポート作成

特定の業界の市場動向や競合他社の情報をAIにリサーチさせ、レポートとしてまとめる仕事です。情報収集と整理という最も時間のかかる部分をAIに任せることができます。

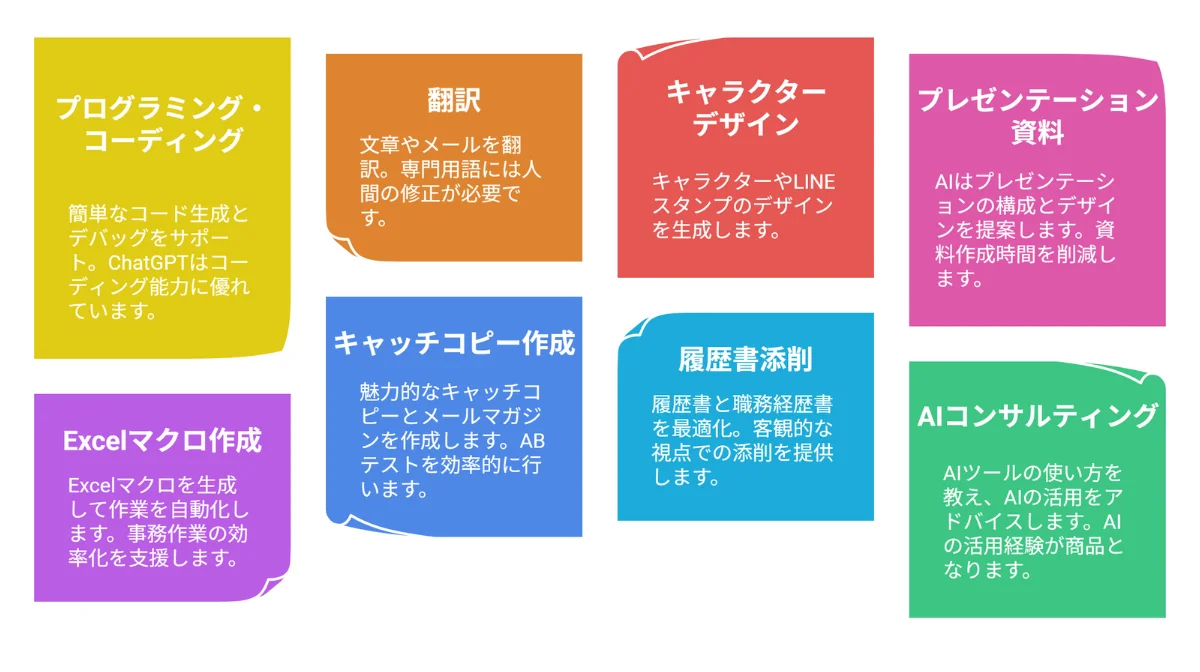

⑧ プログラミング・コーディング補助

簡単なコードの生成や、エラーのデバッグ(修正)作業をAIに依頼します。特にChatGPTはコーディング能力に定評があり、開発者の作業を強力にサポートします。

⑨ 翻訳

AIの翻訳精度は飛躍的に向上しており、簡単な文章やメールの翻訳作業は十分に任せられます。専門用語が多い分野では、AIの一次翻訳を人間が修正する形が主流です。

⑩ キャラクターデザイン・LINEスタンプ制作

画像生成AIを使って、オリジナルのキャラクターやLINEスタンプのデザイン案を大量に生成します。その中から優れたものを選び、修正を加えて商品化します。

⑪ プレゼンテーション資料作成

テーマを伝えるだけで、AIが構成、各スライドの内容、デザインまで提案してくれます。資料作成の時間を大幅に削減し、内容のブラッシュアップに集中できます。

⑫ Excelマクロ・GAS作成

「この作業を自動化するExcelマクロを書いて」と指示するだけで、AIがコードを生成してくれます。事務作業の効率化を支援する副業として需要があります。

⑬ キャッチコピー・メルマガ作成

ターゲット顧客や商品の特徴を伝えることで、AIが魅力的なキャッチコピーやメールマガジンの文面を複数パターン作成してくれます。ABテストを効率的に行うことが可能です。

⑭ 履歴書・職務経歴書の添削

AIに自身の経歴を伝え、応募する職種に合わせて自己PRや志望動機を最適化してもらうサービスです。客観的な視点での添削が強みです。

⑮ AIチューター・活用コンサルティング

特定のAIツールの使い方を教えたり、企業の業務にAIをどう活用できるかアドバイスしたりする仕事です。自身のAI活用経験そのものが商品となります。

3.知識ゼロから月5万円を目指す!AI副業の始め方4ステップ

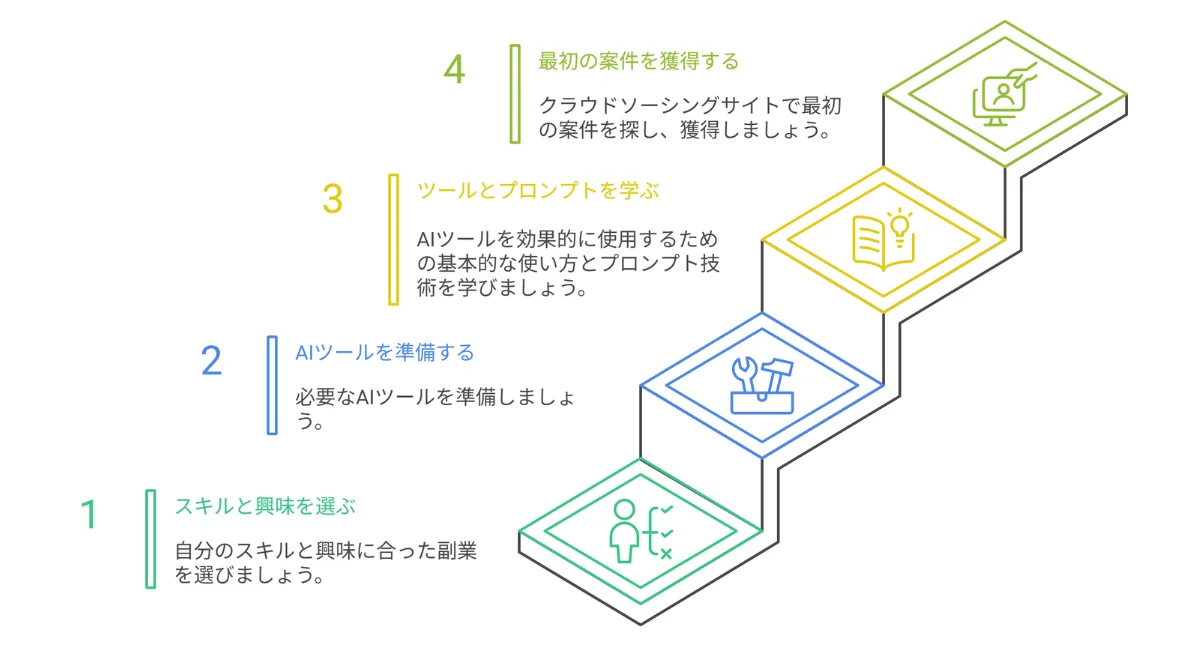

「やってみたいけど、何から始めればいいかわからない」という方のために、具体的な4つのステップをご紹介します。

STEP1:自分のスキルと興味に合う副業を選ぶ

まずはリストの中から、自分が「楽しんで続けられそう」と思える副業を選びましょう。過去の経験やスキルが活かせるもの(例:営業経験があるなら広告コピー作成)から始めると、スムーズにスタートできます。

STEP2:必須AIツールを準備する(ChatGPT, Midjourney, Canva等)

選んだ副業に合わせて、必要なツールを準備します。まずは無料プランで試してみるのがおすすめです。

- 文章系: ChatGPT, Gemini

- 画像系: Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E 3 (ChatGPT Plus)

- デザイン系: Canva (AI機能搭載)

STEP3:ツールの基本的な使い方とプロンプト技術を学ぶ

AIをうまく活用する鍵は、的確な指示(プロンプト)を出す技術にあります。「ステップバイステップで考えてください」と付け加えるだけでAIの精度が上がるなど、基本的なコツを学ぶだけで成果は大きく変わります。

STEP4:クラウドソーシングサイトで最初の案件を獲得する

スキルとツールの準備ができたら、クラウドワークスやランサーズといったサイトで案件を探してみましょう。まずは単価が低くても実績作りのために挑戦し、評価を積み重ねていくことが重要です。

4.【最重要】知らないと危険!AI副業の3大リスクと確実な対策

AI副業には大きな可能性がありますが、リスクを理解せずに始めると重大なトラブルに発展する可能性があります。ここでは3つの主要なリスクとその対策を解説します。

リスク①:著作権侵害 – 文化庁ガイドラインから学ぶ「やってはいけないこと」

AI副業における最大のリスクが著作権侵害です。AIが学習データに含まれる既存の著作物と酷似したコンテンツを生成してしまう可能性があります。

日本の法律では、AI開発のための学習段階での著作物利用は、著作権者の利益を不当に害しない限り原則として許可されています(著作権法第30条の4)。

しかし、生成されたコンテンツを公開・販売する「生成・利用段階」では話が別です。もし既存の作品との「類似性」と、その作品を参考にしたという「依拠性」が認められれば、著作権侵害となる可能性があります。

【防御策】

- AIの生成物をそのまま使わない: 必ず自分の言葉で大幅な修正や加筆を行い、創作的な寄与を加えること。

- 類似性チェックを行う: 特に画像生成では、生成物と既存の作品が似ていないか、画像検索などで確認する習慣をつける。

- 出典を明記する: 信頼できる情報源を参考にし、必要に応じて出典を記載する。

文化庁が公表している「AIと著作権に関する考え方について」は、全てのAI利用者が一読すべき最も重要な資料です。

リスク②:AIの嘘(ハルシネーション)を見抜き、品質を担保する方法

AIは、事実に基づかないもっともらしい嘘の情報を生成することがあります。これを「ハルシネーション」と呼びます。AIが生成した情報を鵜呑みにして納品すれば、クライアントからの信頼を失いかねません。

【防御策】

- ファクトチェックを徹底する: AIの回答は必ず一次情報や信頼できる情報源で裏付けを取る。

- 人間が最終責任を持つ(Human-in-the-Loop): AIはあくまでアシスタントです。最終的な品質の責任は人間が負うという意識を常に持つこと。

- 重要な判断をAIに委ねない: 医療や法律など、専門性が高く誤りが許されない分野の情報をAIに求めるのは避けるべきです。

リスク③:「誰でも稼げる」は嘘?高額情報商材詐欺の見分け方

AI副業ブームに乗り、「誰でも簡単に月100万円」といった甘い言葉で高額な情報商材やセミナーに誘導する詐欺的な手口が増えています。

【防御策】

- うますぎる話は疑う: 「簡単」「自動」「絶対」といった言葉が出てきたら要注意です。

- 販売者の情報を確認する: 特定商取引法に基づく表記がきちんとされているか、運営者の評判はどうかを確認する。

- 無料の情報から始める: 現在は、有益な情報がYouTubeや公式ブログで無料で公開されています。まずはそれらで十分に学習しましょう。

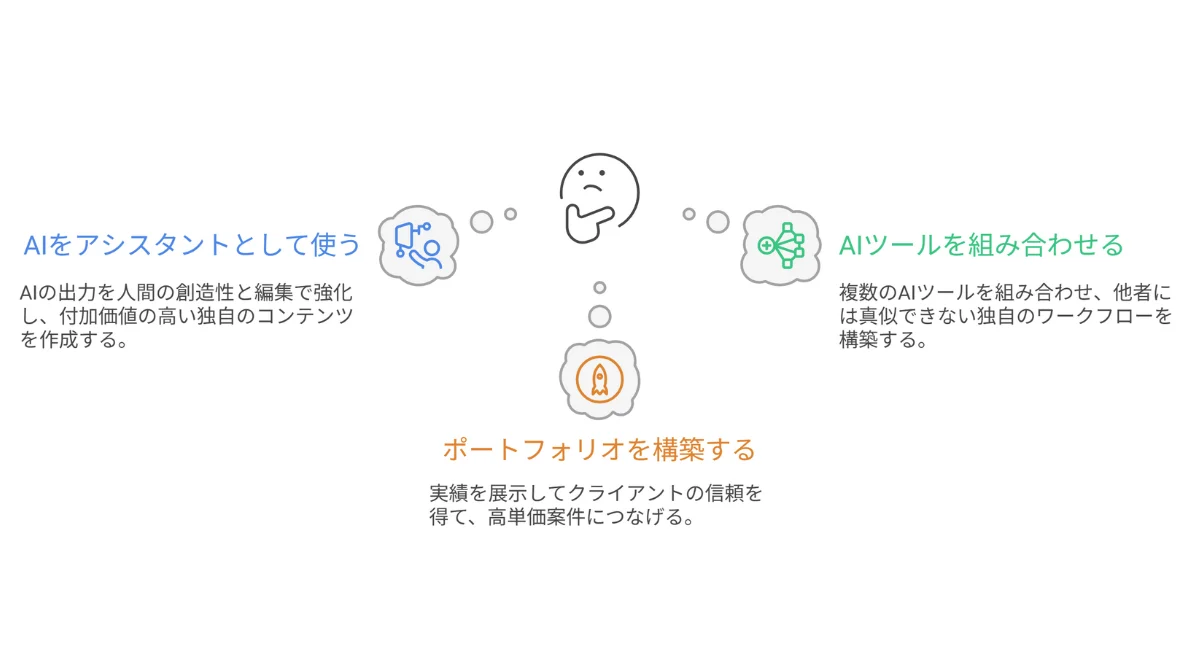

5.AIに仕事を奪われない!継続的に稼ぐための3つの差別化戦略

AIを使いこなす人が増える中で、単にツールが使えるだけではいずれ価格競争に巻き込まれます。ここでは、長期的に稼ぎ続けるための差別化戦略を3つご紹介します。

戦略①:AIを「アシスタント」として使いこなし、人間ならではの企画・編集能力で勝負する

AIは文章や画像の「生成」は得意ですが、「どのテーマで、誰に、何を伝えるか」という企画や、読者の心に響くように編集する能力は人間が優位性を持つ部分です。AIの出力を素材として、独自の視点や経験を加えて付加価値の高いコンテンツに昇華させる能力が重要になります。

戦略②:複数のAIを組み合わせ、独自のワークフローを構築する

創造的な文章が得意なChatGPTで構成案を作り、最新情報に強いGeminiでリサーチし、Canvaで図解を作成するといったように、複数のツールを組み合わせて自分だけの効率的な生産プロセスを確立しましょう。このワークフロー自体が、他者には真似できない競争力となります。

戦略③:自分の実績をポートフォリオ化し、高単価案件につなげる

作成した記事やイラスト、動画などをポートフォリオ(実績集)としてまとめ、公開しましょう。具体的な成果物を見せることでクライアントからの信頼を得やすくなり、より単価の高い案件の受注につながります。

6.AI副業に関するよくある質問(FAQ)

副業収入は会社にバレますか?対策は?

副業が会社に発覚する主な原因は、副業収入によって住民税の額が変動することです。

対策として、確定申告の際に住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」に選択することで、会社への通知を避けられる可能性があります。ただし、お住まいの自治体のルールを確認し、会社の就業規則を遵守することが大前提です。

税金の確定申告はいくらから必要ですか?

給与所得者の場合、副業での所得(収入から経費を引いた額)が年間で20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。経費として計上できるもの(PC購入費、通信費、書籍代など)の領収書は必ず保管しておきましょう。

おすすめのAI学習サイトやスクールはありますか?

現在では、各AIツールの公式サイトやYouTubeチャンネル、専門メディアなどで質の高い情報が無料で手に入ります。

まずはそれらを活用し、基礎を固めた上で、特定のスキルを深く学びたい場合にスクールを検討するのがおすすめです。運営元が明確で、実績のあるスクールを選びましょう。

7.明日から始める、安全で賢いAI副業への第一歩

本記事では、生成AIを活用した副業の可能性から、具体的な始め方、そして最も重要なリスク対策までを網羅的に解説してきました。最後に、重要なポイントを振り返りましょう。

- AI副業はチャンスの宝庫:データが示す通り、AIの活用は収入向上に直結します。ライティングからイラスト制作まで、初心者でも参入できる分野は多岐にわたります。

- 行動がすべて:成功への道は、具体的な4つのステップ(副業選択→ツール準備→学習→案件獲得)を着実に実行することから始まります。

- リスク管理が最重要:特に著作権のリスクを正しく理解し、AIの生成物をそのまま使わない、という鉄則を守ることが、安全に活動を続けるための鍵です。

- AIはあくまでパートナー:長期的に成功するためには、AIを単なる道具として使うのではなく、人間ならではの企画力や編集力を掛け合わせ、独自の価値を創造することが不可欠です。

生成AIは、あなたのスキルとアイデアを収益に変えるための、かつてないほど強力なパートナーです。本記事を参考に、まずは小さな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。