近年、ビジネス界で大きな注目を集める生成AI。

その可能性に期待が高まる一方で、「具体的にどう活用すれば良いのか分からない」「導入はまだ先の話」と考えている企業も少なくないのが現状です。

この記事では、そのような方々に向けて、生成AI活用の全体像を掴めるように網羅的に情報をまとめました。

生成AI活用の全体像を掴み、自社で導入を検討するための、はじめの一歩を踏み出しましょう。

- 国内を中心とした著名企業が、生成AIをどのように活用し、「業務時間90%削減」のような具体的な成果を出しているかが分かります 。

- 生成AIの導入を成功に導くための、目的設定から効果測定までの具体的な5つのステップが分かります 。

- 生成AIを安全に利用するために知っておくべき、情報セキュリティや著作権などのリスクとその対策が分かります 。

1.そもそも生成AIとは?従来のAIとの違いを分かりやすく解説

まず、基本から確認しましょう。

生成AIとは、文章、画像、音声、プログラムコードなど、全く新しい独自のコンテンツをゼロから創り出す(生成する)ことができるAIのことです。

従来のAIが、与えられたデータを分析・識別・予測することを得意としていたのに対し、生成AIは「創造」の領域に踏み込んでいる点が最大の違いです。この創造力こそが、ビジネスに革命的な変化をもたらす源泉となっています。

- 従来のAI: 画像に写っているのが「犬」か「猫」か識別する、過去の売上から将来の需要を予測する。

- 生成AI: 「柴犬が宇宙を旅する絵」を描く、「新商品のキャッチコピーを10案」作成する。

2.【2025年最新・業界別】生成AIの国内企業活用事例

それでは、国内企業が生成AIをどのように活用し、成果を上げているのか、業界別に見ていきましょう。

金融業界

株式会社三菱UFJ銀行

生成AIの導入し、行内の照会応答や資料作成といった幅広い事務作業に活用されています。これにより、月間で最大22万時間もの労働時間の削減が見込まれています。

参考| 日本経済新聞:三菱UFJ銀行、生成AIで月22万時間の労働削減と試算

SMBCグループ

全社員約8万人を対象に生成AIを導入。文章作成やアイデア出し、プログラミング支援などに活用し、業務効率化を進めています。

参考|SMBCグループ:SMBCグループが独自に生み出したAIアシスタント「SMBC-GAI」開発秘話

株式会社みずほフィナンシャルグループ

幅広い事務作業の効率化を目指し、生成AIを活用しています。

参考|株式会社みずほフィナンシャルグループ:〈みずほ〉が見据える、10年後の金融。生成AIを活用して、業務効率化と新たなイノベーションの実現へ。

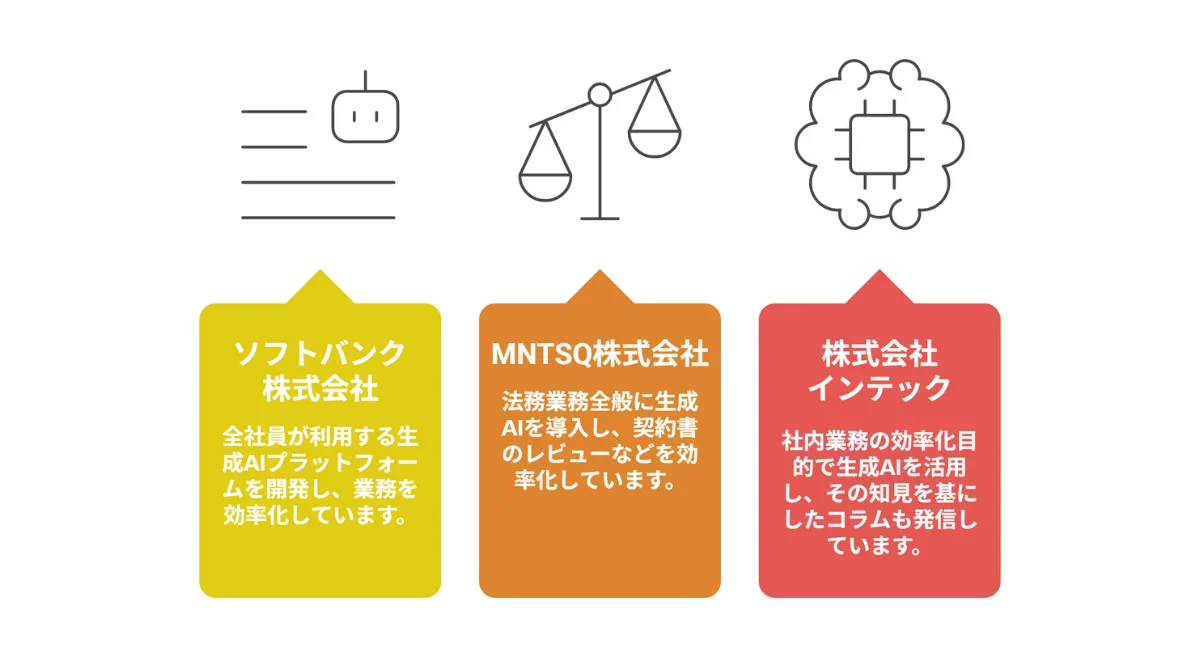

IT・通信業界

ソフトバンク株式会社

自社で生成AIプラットフォームを開発。約2万人の全社員が利用し、資料作成やデータ分析、マーケティング業務を効率化しています。

参考|ソフトバンク株式会社:ソフトバンクの概要 -事業概要・成長戦略-

MNTSQ株式会社

大規模言語モデルを活用し、契約書のレビュー支援など法務業務の効率化を実現しています。

参考|MNTSQ株式会社:大規模言語モデルを活用したAI契約書レビュー支援機能 …「MNTSQ AI契約レビュー」の開発を発表

株式会社インテック

社内業務の効率化目的で生成AIを活用し、その知見を基にしたコラムも発信しています。

参考|株式会社インテック:企業向けChatGPTを導入サポート

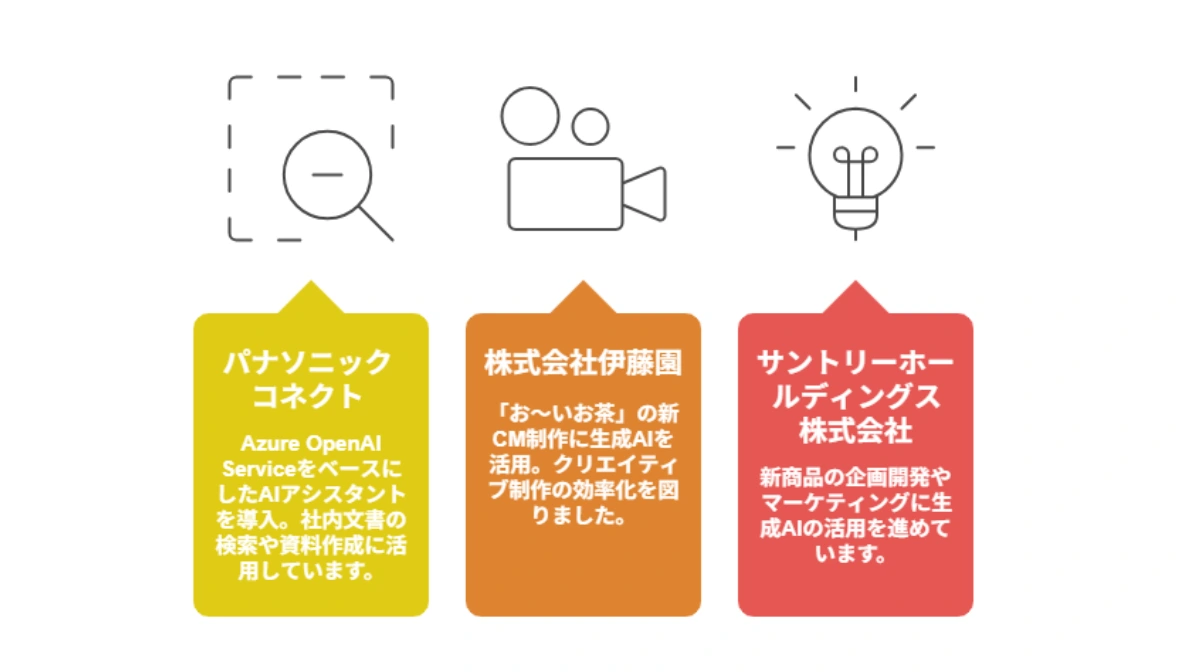

製造・メーカー

パナソニック コネクト

全社員約1万2500人を対象に、マイクロソフトのAzure OpenAI ServiceをベースにしたAIアシスタントを導入。社内文書の検索や資料作成に活用しています。

参考|パナソニック コネクト: 生成AI導入1年の実績と今後の活用構想 | 技術・研究開発

株式会社伊藤園

新商品のキャッチコピーやマーケティング文案の生成にAIを活用しています。これにより、クリエイティブ制作のスピードと多様性を向上させています。

参考|株式会社伊藤園:生成AIパッケージ「お~いお茶 カテキン緑茶」シリーズを、9月4日(月)より販売開始。同日より「カテポマイレージキャンペーン」をスタート

サントリーホールディングス株式会社

新商品の企画開発やマーケティングに生成AIの活用を進めています。

参考|日本経済新聞:サントリーウエルネス、調査実務にAI活用 2週間が1日に

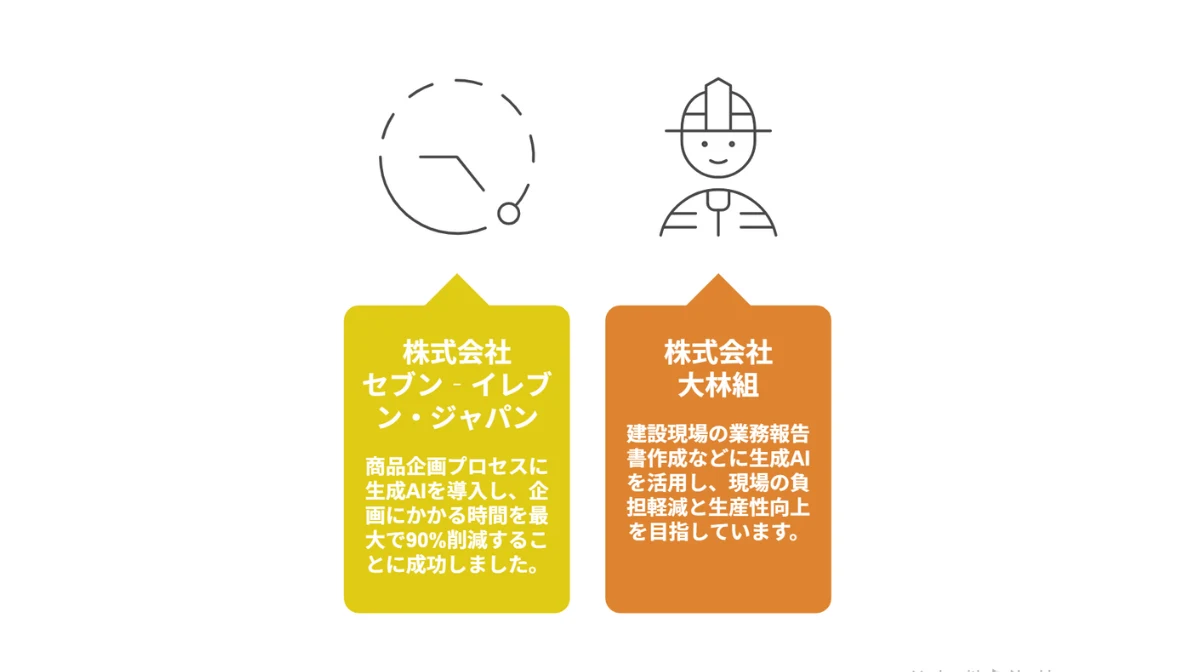

小売・サービス業

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

商品企画プロセスに生成AIを導入し、企画にかかる時間を最大で90%削減することに成功しました。

参考|株式会社セブン‐イレブン・ジャパン:店内作業効率化の取り組み

株式会社 大林組

建設現場の業務報告書作成など多様な業務に生成AIを活用し、現場の負担軽減と生産性向上を目指しています。特に、専門知識を要する問い合わせへの対応や、膨大な資料からの情報抽出に効果を発揮しています。

参考|株式会社大林組:建築設計の初期段階の作業を効率化する「AiCorb®」を開発

この他にも、多数の企業が独自の活用法を見出しています。

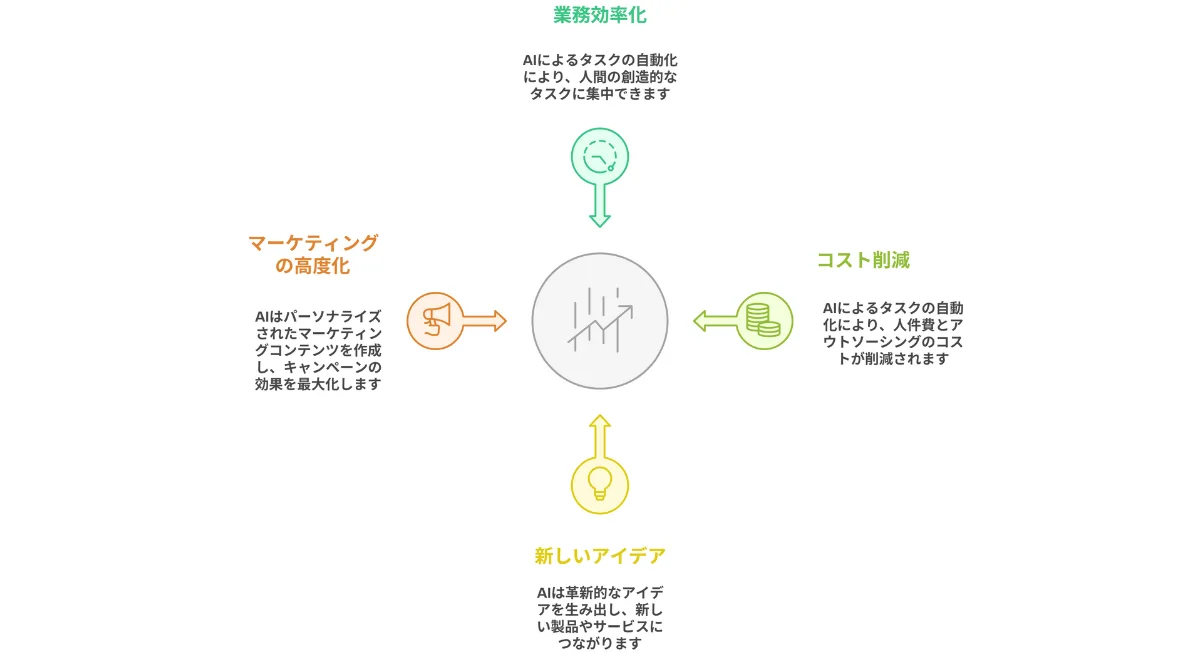

3.生成AIで業務はどう変わる?数字で見る導入メリット

上記の事例から、生成AIがもたらすメリットは多岐にわたりますが、主に以下の4つに集約できます。

- 圧倒的な業務効率化: 資料作成、議事録要約、メール文面作成、データ分析といった日々の定型業務をAIに任せることで、人間はより創造的な業務に集中できます。三菱UFJ銀行の「月22万時間削減」という数字が、その効果の大きさを物語っています。

- コスト削減: 業務効率化は、人件費という直接的なコスト削減に繋がります。また、これまで外部に依頼していた、コールセンター業務や、マーケティングコンテンツ制作などもコスト削減に貢献します。

- 新たなアイデア・サービスの創出: 生成AIは、人間だけでは着想しにくい新たなアイデアを出す際の、良い相談相手になります。商品企画や研究開発の分野で、その能力が発揮されています。

- マーケティングの高度化: 顧客データをもとに、一人ひとりに合わせたキャッチコピーや広告の文章を大量に作ることができます。これにより、キャンペーンの効果を最大化することができます。

4.生成AIの導入を成功させるための5つのステップ

では、どうすれば自社で生成AIの導入を成功させられるのでしょうか。ここでは、その共通点から導き出される5つのステップをご紹介します。

- ステップ1:目的の明確化と業務の棚卸し

まず、「何のためにAIを導入するのか」という目的を明確にします。「業務時間を20%削減する」「顧客満足度を10%向上させる」など、具体的な目標を設定しましょう。

その上で、どの業務に適用できそうか、現状の業務プロセスを洗い出します。 - ステップ2:スモールスタートとツール選定

いきなり全社で展開するのではなく、特定の部署や業務に絞って小さく始めるのが成功の鍵です。

目的に合ったツール(ChatGPT、Microsoft Copilot、Geminiなど)を選定し、試験的に導入します。 - ステップ3:社内ルールの策定

情報漏洩や著作権侵害といったリスクを防ぐため、明確な社内ルールを策定することが不可欠です。

入力してはいけない情報(個人情報、機密情報など)や、生成物の利用範囲などを具体的に定めます。 - ステップ4:社員への教育とリテラシー向上

AIを使いこなすのは「人」です。全社員を対象に、AIの基本的な仕組み、使い方、リスクに関する研修を行い、リテラシーの底上げを図ります。 - ステップ5:効果測定と改善

導入後は、最初に設定した目標(KPI)が達成できているかを定期的に測定します。現場からのフィードバックを収集し、活用方法やルールを継続的に改善していくことが重要です。

5.知らないと危険!生成AI導入の注意点とリスク対策

生成AIは強力なツールですが、同時にリスクも存在します。導入を検討する際には、以下の点に注意し、対策を講じる必要があります。

| リスク | 対策 |

| 情報セキュリティのリスク 従業員が入力した機密情報や個人情報が、AIモデルの学習データとして外部に流出する可能性があります。 | 法人向けのクローズドな環境で利用できるサービスを選ぶ、社内ルールで機密情報の入力を禁止するなどの対策が必要です。 |

| 著作権侵害のリスク 生成AIが作ったコンテンツが、既存の著作物と酷似してしまう可能性があります。 | 生成物をそのまま利用せず、必ず人間の目でチェックし、必要に応じて修正を加えるプロセスを徹底します。 |

| ハルシネーション(誤情報)のリスク 生成AIは、もっともらしい嘘の情報を生成することがあります。 | 生成された情報は鵜呑みにせず、必ずファクトチェック(事実確認)を行う習慣をつけさせることが重要です。 |

参考|文部科学省:「生成系AIについて」

参考|消費者庁:「AI 利活用ハンドブック」

参考|経済産業省:「GENIAC」

参考|三菱総合研究所:「信頼ある生成 AI の利活用に 向けて」

6.生成AIの市場規模と今後の展望

最後に、マクロな視点で市場の動向を見てみましょう。

IDC Japanの調査によると、日本の生成AI市場は急成長を続けており、2028年には8,028億円に達すると予測されています。これは、年平均84.4%という驚異的な成長率です。

参考| IDC Japan 株式会社:国内生成AI市場は今後5年で8,000億円規模への成長を予測

一方で、総務省の調査では、日本の企業の生成AI利用率は9%と、他国に比べて低い水準に留まっています。

参考|Ismiley:「生成AI利活用について国内外で総務省が調査。日本での利用率は9%と消極的な結果に」

この「市場の爆発的な成長予測」と「実際の低い導入率」というギャップは、多くの企業がまだ本格導入前の「様子見・検討段階」にあることを示唆しています。

これは裏を返せば、今から適切な戦略を持って導入を進めることで、競合他社に先んじる大きなチャンスがあるということです。

7.生成AIを自社の成長につなげるために

本記事では、生成AIの基礎知識から国内外の具体的な活用事例、導入のメリット、成功のためのステップ、そして注意すべきリスクまでを解説しました。

見てきたように、生成AIはすでに多くの企業で導入され、「業務時間90%削減」といった具体的な成果を生み出しています。その活用範囲は広く、あらゆる業界・業務にイノベーションをもたらす大きなポテンシャルを秘めています。

重要なのは、ただツールを導入することではなく、明確な目的を持ち、適切な手順とリスク管理のもとで活用を進めていくことです。本記事が、貴社の生成AI活用の第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

免責事項

本記事に掲載された情報は、執筆時点の法令や情報に基づくものですが、その正確性や完全性を保証するものではありません。また、本記事は法的な助言を提供するものではなく、具体的な事案については、弁護士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。