近年、ChatGPTをはじめとする生成AIは、驚異的な速さでビジネスや教育の現場に浸透しています。その一方で、「AIが作成した文章をどう見分けるか」という新たな課題が浮上してきました。

レポートの盗用、Webコンテンツの品質低下、フェイクニュースの拡散など、そのリスクは多岐にわたります。こうした背景から、AIによって生成されたコンテンツを検出する「生成AIチェッカー」の重要性が急速に高まっています。

しかし、生成AIチェッカーは本当に信頼できるのでしょうか?

この記事では、単なるツールの紹介に留まらず、生成AIチェッカーの仕組み、主要ツールの徹底比較、精度の限界、そして検出を回避する「AIヒューマナイザー」との技術的な攻防まで、その全体像を深く掘り下げます。

- 生成AIチェッカーの仕組みと、無料・日本語対応のおすすめツールの客観的な比較評価

- ツールの「精度」が100%ではない理由と、その限界やリスク

- AI検出を回避する技術の存在と、AI生成コンテンツを安全かつ倫理的に利用するための具体的な注意点

1.なぜ今、生成AIチェッカーが重要なのか?【データで見る背景】

生成AIチェッカーの必要性を理解するために、まずAIが社会にどれほどの速さで普及しているかを見てみましょう。

信頼できる調査会社のデータは、この変化の大きさを物語っています。

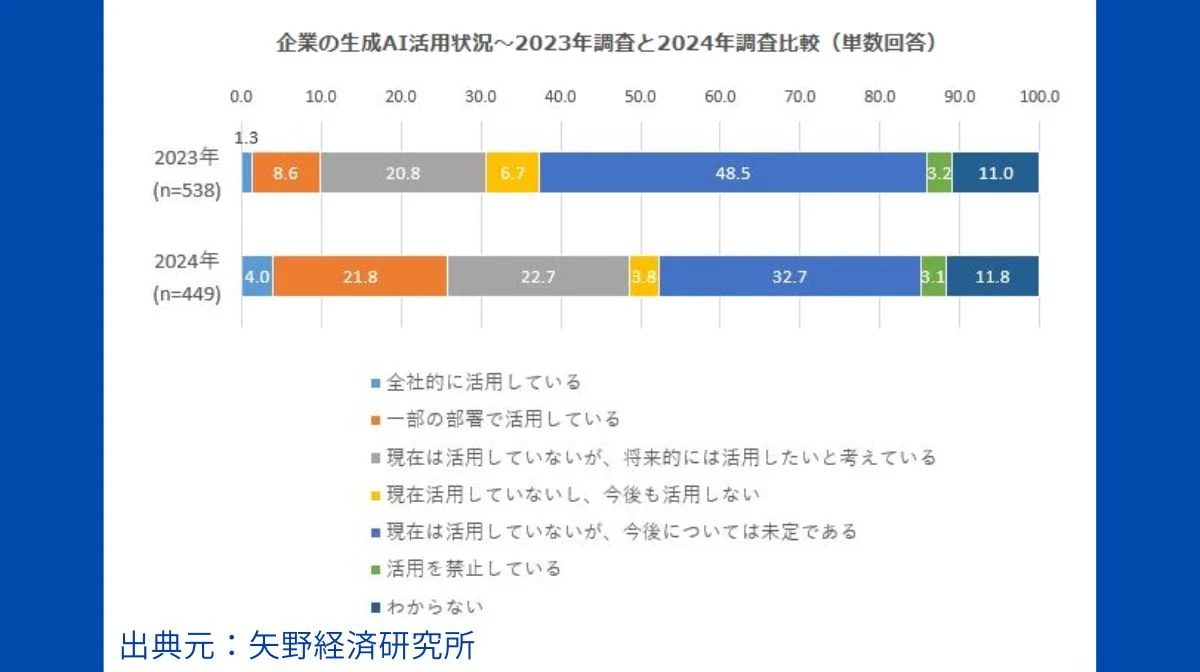

例えば、矢野経済研究所の調査によると、日本企業における生成AIの導入率は、わずか1年(2023年→2024年)で9.9%から25.8%へと約2.6倍に急増しました。

出典:国内生成AIの利用実態に関する法人アンケート調査を実施(2025年) – 矢野経済研究所

また、ICT総研の調査では、個人利用においてもChatGPTが圧倒的なシェアを誇り、多くの人々が日常的にAI技術に触れている実態が明らかになっています。

出典:2024年度 生成AIサービス利用動向に関する調査|ICT

この急速な普及は、生産性向上という大きなメリットをもたらす一方で、新たなリスクや課題を生み出しています。

| 生成AIにまつわるリスクや課題 | 懸念点 |

|---|---|

| 教育現場での課題 | 学生がレポートや論文をAIに代筆させることで、学習機会の損失や評価の公平性が損なわれる懸念がある。 |

| ビジネスにおけるリスク | Webメディアや企業のブログで、品質の低いAI生成コンテンツが濫用され、ブランドイメージを損なう可能性がある。また、AIが生成した文章に意図せず著作権を侵害する表現や、機密情報が含まれるリスクも無視できない。 |

| 社会的な問題 | AIが悪意を持って利用され、説得力のあるフェイクニュースやプロパガンダが生成・拡散される危険性を指摘されている。 |

社会的な問題としては香港企業で実際にあった「ディープフェイク詐欺事件」が有名です。

香港の多国籍企業で会計担当者がディープフェイクに騙され、同僚を装った偽者らとのビデオ会議を信じて約38億円を送金した。事件は香港警察により発表され、詐欺集団はAI技術で顔や声を偽装したものだった。

同時期に盗まれた身分証もAIで偽造され複数のローン申請や口座開設に悪用された。

こうした背景から、文部科学省は教育現場向けのガイドラインを発表し、AIとの向き合い方について注意を促しています。

企業においても、経済産業省が「AI事業者ガイドライン」を策定し、AI利用に伴うリスク管理の重要性を説いています。

生成AIチェッカーは、これらのリスクに対応し、コンテンツの信頼性とオリジナリティを担保するための重要なツールとして、その役割を増しているのです。

2.生成AIチェッカーとは?その仕組みと基本原理をわかりやすく解説

生成AIチェッカーとは、その名の通り「ある文章がAIによって生成されたものか、それとも人間によって書かれたものか」を判定するツールです。では、どのような仕組みでそれを判断しているのでしょうか。

専門的な詳細を省いて平易に説明すると、多くのチェッカーは文章の「予測可能性」や「規則性」を分析しています。

生成AI、特に大規模言語モデル(LLM)は、膨大なテキストデータを学習し、「次に来る確率が最も高い単語」を予測して文章を生成します。

そのため、AIが作る文章は文法的に正しく、論理的ではあるものの、人間が書く文章に比べて単語の選択や表現の多様性が乏しく、全体的に「ありきたり」で「予測しやすい」パターンに陥りがちです。

生成AIチェッカーは、この特性を利用します。文章を分析し、

- 単語の出現確率(Perplexity/パープレキシティ)

- 文章構造の複雑さ(Burstiness/バースティネス)

などを測定します。文章が非常に滑らかで、次々と出てくる単語の予測可能性が高い場合、「AIによって生成された可能性が高い」と判定するのです。

逆に、人間が書く文章は、予期せぬ単語の組み合わせ、表現のゆらぎ、時には意図的な非論理的な飛躍など、予測可能性が低い部分が多く含まれる傾向があります。

チェッカーはこうした「人間らしさ」を検知して判定を行っているのです。

3.【徹底比較】おすすめ生成AIチェッカー10選 [無料・日本語対応]

![【徹底比較】おすすめ生成AIチェッカー10選 [無料・日本語対応]](https://trend-ai.jp/media/wp-content/uploads/2025/07/tetteihikaku.webp)

現在、数多くの生成AIチェッカーが存在しますが、ここでは特に評価が高く、無料で利用でき、日本語にも対応している主要なツールを10個厳選し、その特徴を比較します。

あなたの目的(教育、コンテンツ制作、SEO対策など)に最適なツールを見つけるための参考にしてください。

生成AIチェッカー機能比較

生成AIチェッカーを選ぶ際、ユーザーは単なる「チェッカー」としてではなく、自身のワークフローを支援する「プラットフォーム」を選んでいる場合が多いです。そのため、多角的な比較が求められます。

まずは以下の比較表から自身に合ったチェッカーの傾向を選んでみてください。

| 機能/ツール | Copyleaks | isgen.ai | Wordvice AI | GPTZero | HIX Bypass (Humanizer) |

|---|---|---|---|---|---|

| 主要用途 | 検証 | 検証 | 検証 | 検証 | 回避 |

| コア判定機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (複数チェッカー統合) |

| 盗用チェック | ○ | ○ | ー | ○ | ○ |

| AIヒューマナイザー | ー | ー | ー | ー | ○ (主要機能) |

| 対応言語 | 30+ | 80+ | 30+ | 複数対応 | 50+ |

| APIアクセス | ○ | ○ (APIプランあり) | ー | ○ | ○ |

| 料金モデル | フリーミアム/有料 | フリーミアム/有料 | 無料 | フリーミアム/有料 | フリーミアム/有料 |

| 主な差別化要因 | 99%以上の高精度を主張、LMS統合 | 日本語に特化した高精度、文単位のハイライト | 学術用途に強み | 教育現場での採用実績 | 検出回避に特化 |

主要ツール7選紹介

比較表で全体像を掴んだら、次は各ツールの詳細を見ていきましょう。ここでは、特に代表的なツールの強みや特徴を個別に解説します。あなたの利用目的に合うのはどのツールか、具体的な機能を確認しながら見つけてください。

Copyleaks

99%以上という業界トップクラスの検出精度を誇る、信頼性の高いチェッカーです。AIが生成した文章だけでなく、インターネット上の情報や学術論文との類似性をチェックする盗用検知機能も統合。これにより、コンテンツのオリジナリティを一つのツールで包括的に検証できます。

Google ClassroomなどのLMSとも連携できるため、教育現場のレポート評価から、企業のコンテンツ品質管理、SEO対策まで、プロフェッショナルな現場で求められる厳しい基準に応える、まさにオールインワンのソリューションです。

WEBサイト:https://copyleaks.com/ja/

isgen.ai

日本語の文章構造や表現のニュアンスを深く学習し、特化した判定アルゴリズムを持つチェッカーです。最大の強みは、AIが生成した可能性のある一文一文をハイライト表示する直感的なインターフェース。これにより、単なる「AI度XX%」という曖昧な結果ではなく、「どの部分を、どのように修正すべきか」が一目で分かります。

日本語でコンテンツを作成するブロガーやWebメディアの編集者にとって、リライト作業の効率を劇的に向上させる強力な味方となるでしょう。

WEBサイト:https://isgen.ai/ja

Wordvice AI

学術界の厳しい基準に応えるために設計された、論文執筆に特化したツールです。AI検出機能はもちろん、学術データベースと照合する高度な盗用チェック機能を備え、研究の信頼性とオリジナリティを担保します。

さらに、英文校正やパラフレーズ機能も統合されており、単なるチェックツールに留まりません。論文の論理構成や表現を洗練させ、より質の高い学術文書を作成するための包括的なライティングアシスタントとして機能します。

学生や研究者が安心して研究成果を発表するための、心強いパートナーです。

WEBサイト:https://wordvice.ai/jp

GPTZero

プリンストン大学の学生によって開発され、教育界に大きな影響を与えたAIチェッカーの草分け的存在です。

文章の予測しやすさを示す「パープレキシティ」と、文構造の多様性を示す「バースティネス」という2つの指標を分析するのが特徴。これにより、人間らしい自然な「ゆらぎ」があるか、それともAI特有の均一な文章かを判定します。

教育現場での不正利用を防ぐという明確な目的から生まれており、その信頼性の高さから世界中の教育機関で導入されています。

WEBサイト:https://gptzero.me/

HIX Bypass (Humanizer)

生成AIチェッカーの登場と同時に進化した、「検出回避」に特化したツールです。

これは単なる類義語の置換(リライト)に留まりません。AIが生成した文章の均一な構造を解体し、意図的に表現の多様性や複雑な文構造を加え、人間らしい「予測不可能性」を注入することで、AIチェッカーのアルゴリズムを欺きます。

このツールの存在は、チェッカーが万能ではないという事実を象徴しており、「検出」と「回避」の技術的な攻防を理解する上で欠かせません。

WEBサイト:https://bypass.hix.ai/humanize-ai

Smodin

単なるチェッカーではなく、文章作成の全プロセスを支援する多機能ライティングプラットフォームです。AI検出や盗用チェックはもちろんのこと、文章をより自然な表現に書き換えるリライター機能、さらにはアイデア出しから執筆までをサポートするAIライティング機能まで搭載。

一つのツール内で「生成→チェック→リライト」のサイクルを完結できるため、作業効率が飛躍的に向上します。コンテンツ制作のワークフロー全体を効率化したいと考えているクリエイターやマーケターにとって、強力な武器となるでしょう。

WEBサイト:https://smodin.io/ja

ユーザーローカル 生成AIチェッカー

「とにかく今すぐ、手軽に試したい」というニーズに応える、完全無料・登録不要のチェッカーです。公式サイトにアクセスし、文章をコピー&ペーストするだけですぐに判定結果が表示される手軽さが魅力。

アカウント作成の手間が一切ないため、急なチェック作業や、生成AIチェッカーがどのようなものか体験してみたい初心者に最適です。SNSの投稿や短いブログ記事など、日常的なシーンで「この文章、AIっぽくないかな?」と気になった時に、ブックマークしておくと非常に便利なツールといえるでしょう。

WEBサイト:https://ai-tool.userlocal.jp/ai_classifier

4.生成AIチェッカーの「精度」の真実と、見過ごされる限界

多くのツールが「高精度」をアピールしていますが、その言葉を鵜呑みにしてはいけません。生成AIチェッカーの精度は100%ではなく、常に「誤判定」のリスクが伴います。

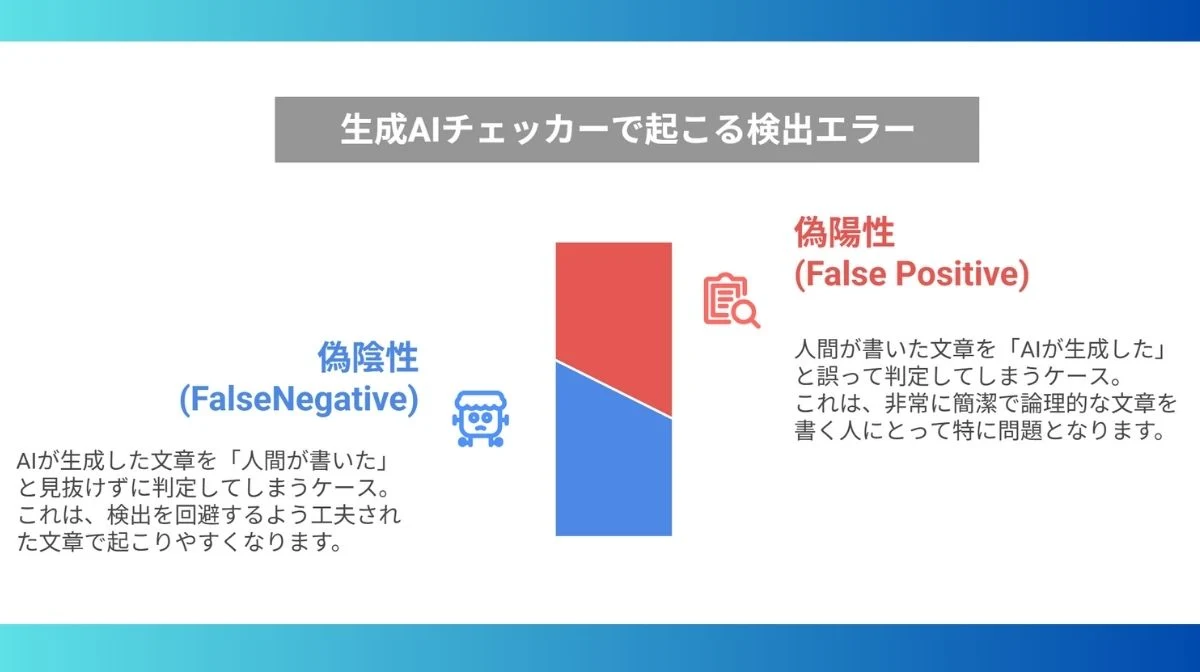

この問題を理解するためには、「偽陽性」と「偽陰性」という2つの概念を知る必要があります。

- 偽陽性 (False Positive)

人間が書いた文章を「AIが生成した」と誤って判定してしまうケース。これは、非常に簡潔で論理的な文章を書く人にとって特に問題となります。 - 偽陰性 (False Negative)

AIが生成した文章を「人間が書いた」と見抜けずに判定してしまうケース。これは、検出を回避するよう工夫された文章で起こりやすくなります。

ある個人の検証実験では、有名な文学作品(夏目漱石『吾輩は猫である』)をチェッカーにかけたところ、AIが生成したと判定される部分があったという報告もあります。また、AIに「人間らしくリライトして」と指示した文章が、高い確率で「人間が書いた」と判定されたという結果も出ています。

これらの事実は、チェッカーが万能ではないことを示しています。ツールの判定はあくまで「確率的な推測」であり、絶対的な証拠にはなりません。最終的な判断は、文脈や内容の質を理解できる人間が行うべきであるということを、常に念頭に置いておきましょう。

5.精度を高めるための実践的な使い方

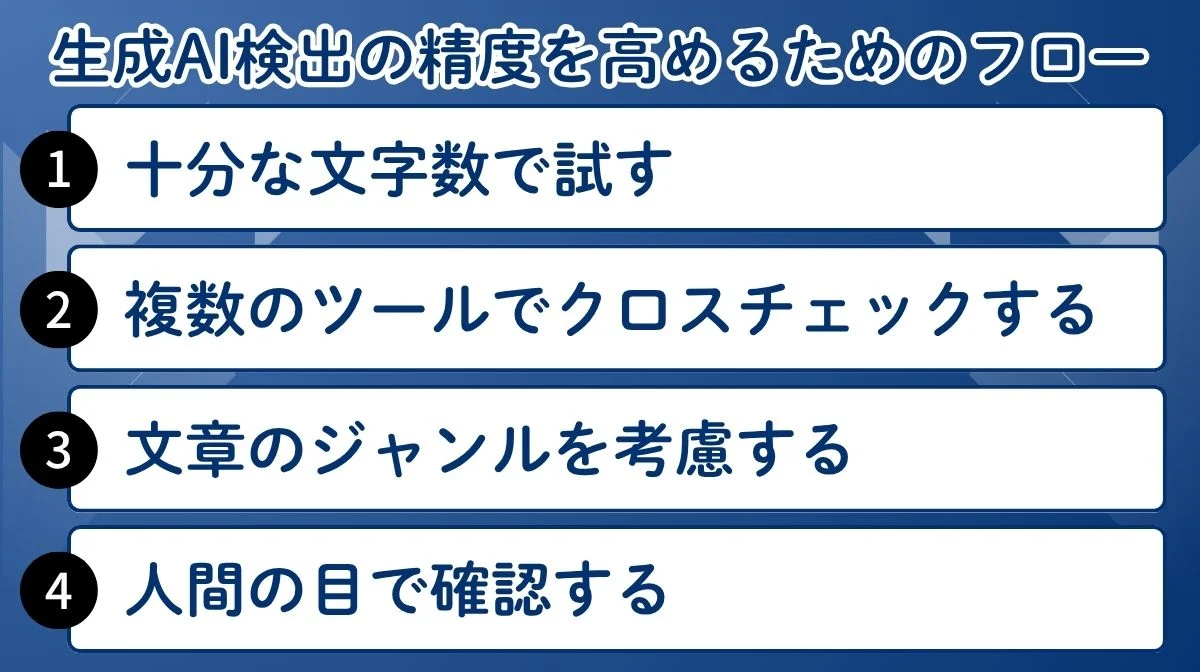

チェッカーの限界を理解した上で、その精度を可能な限り高めるための実践的なテクニックがいくつか存在します。

- 十分な文字数で試す

短すぎる文章では、判定に必要なデータが不足し、精度が著しく低下します。多くのツールは500文字以上の文章を推奨しています。 - 複数のツールでクロスチェックする

1つのツールの結果を妄信せず、最低でも2〜3つの異なるチェッカーで同じ文章を判定することが重要です。ツールによってアルゴリズムが異なるため、結果を比較することで、より客観的な判断が可能になります。 - 文章のジャンルを考慮する

専門用語が多い技術文書や、定型的な表現が使われるビジネスメールなどは、人間が書いてもAIと判定されやすい傾向があります。判定結果を見る際は、その文章の特性を考慮に入れましょう。 - 最終的には人間の目で確認する

最も重要なのは、ツールを「最終判断者」ではなく「アシスタント」として使うことです。文章の内容、論理の一貫性、表現の独自性など、人間だからこそ評価できる点を総合的に見て、最終的な結論を下してください。

6.【禁断のテーマ】AI検出を回避する「AIヒューマナイザー」とは?

生成AIチェッカーの登場と同時に、その検出を回避しようとする技術もまた進化しています。その代表格が「AIヒューマナイザー」や「AIリライター」と呼ばれるツールです。

これらのツールは、AIが生成した文章を、より「人間らしい」表現に書き換えることを目的としています。具体的には、

- 単語を類義語に置き換える

- 文の構造を複雑にする

- 意図的に少し不自然な表現を混ぜ込む

といった処理を行い、チェッカーのアルゴリズムを「騙す」のです。

HIX BypassやHumbotといったツールは、この「検出回避」を主要な機能として大々的に宣伝しており、一定のユーザー層から支持を集めています。

これは、まさに「検出」と「回避」の技術的な“いたちごっこ”です。チェッカーのアルゴリズムが更新されれば、それを上回る回避技術が開発され、その逆もまた然りです。

このテーマを直視することは、生成AIチェッカーの限界をより深く理解するために必要なことなのです。チェッカーはあくまで技術的なスナップショットに過ぎず、悪意を持った利用者が本気で隠蔽しようとした場合、完全に見抜くことは極めて困難であるという現実を認識しておくべきです。

7.生成AI利用の注意点:著作権と情報漏洩のリスク

生成AIチェッカーを使うかどうかにかかわらず、AIでコンテンツを生成する際には、常に法務・セキュリティ上のリスクが伴います。責任ある情報提供者として、以下の点に留意することが極めて重要です。

著作権侵害のリスク

AIは、学習データに含まれる著作権で保護されたコンテンツと類似した文章を生成してしまう可能性があります。特に、特定のアーティストのスタイルを模倣させたり、既存の作品に酷似したテキストを生成させたりした場合、意図せず著作権を侵害するリスクが高まる、ということです。

AIが生成した文章は、必ず自身の言葉で修正・加筆し、Copyleaksなどの盗用チェッカーで確認することが推奨されます。

情報漏洩のリスク

ChatGPTなどの外部AIサービスに、企業の機密情報や個人情報を含むプロンプトを入力する行為は、重大な情報漏洩につながる可能性があります。AIプロバイダーがそのデータをモデルの改善に利用する場合、法的には「第三者提供」とみなされ、データ主体の同意が必要になるケースもあるのです。

従業員向けの利用ガイドラインを策定し、機密情報の入力を固く禁じるなどの対策をするようにしましょう。

これらのリスク管理の重要性は、経済産業省や総務省が共同で発行した「AI事業者ガイドライン」でも強調されています。AIの恩恵を安全に享受するためには、技術的なツールだけでなく、法務・倫理的な視点からのガバナンスが欠かせません。

出典:初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン

出典:「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を取りまとめました

8.自社の目的に合った最適なツールを選び、AIと賢く付き合う

本記事では、生成AIチェッカーの仕組みから具体的なツール比較、そして精度の限界や回避技術の存在まで、多角的に解説してきました。重要なポイントは、生成AIチェッカーを「絶対的な審判」ではなく、コンテンツの品質と信頼性を高めるための「賢いアシスタント」として位置づけることです。

生成AIとの共存が当たり前になった今、私たちはその利便性を最大限に活かしつつ、リスクを賢く管理していかなければなりません。この記事が、あなたが自社の目的に合った最適なツールを選び、AIとより良く付き合っていくための一助となれば幸いです。