「生成AIについて学びたいが、どの本を読めばいいかわからない」

「自分のレベルや目的に合った、本当に役立つ一冊を見つけたい」

こんなお悩みありませんか?

生成AIの急速な進化に伴い、関連書籍は日々増え続けています。

多くの選択肢があることは有益な一方、情報過多によって最適な一冊を見つけることがかえって難しくなっているのが現状です。

そこで本記事では、数多ある書籍の中から最適な一冊を闇雲に探すのではなく、読者一人ひとりの現在地(レベル)と目的地(学習目的)に基づいた「学習ロードマップ」を紹介します。

このフレームワークを活用することで、自身の課題解決と具体的な成果に直結する、あなたに合った一冊がきっと見つかります。

- ご自身のレベルと目的に合った、最適な生成AIの本

- 書籍選びに迷わないための「学習ロードマップ」という実践的なフレームワーク

- 読書で得た知識を、具体的なビジネスの成果やスキルアップに繋げるための方法

1.生成AIの本選びは、単なる情報収集ではなく「学習戦略」である

生成AIの学習において、本の選択は極めて重要な第一歩です。

なぜなら、どの本を選ぶかによって、得られる知識の質や深さ、そしてその後のキャリアやビジネスに与える影響が大きく変わるからです。

よくある失敗は、「とりあえず話題だから」という理由で本を選んでしまい、内容が難しすぎたり、自分の求める情報とずれていたりして、結局最後まで読み通せずに終わってしまうケースです。

これは、時間と費用の両方を無駄にしてしまう可能性があります。

こうした失敗を避けるためには、AI導入プロジェクトと同じく「目的主導アプローチ」で本を選ぶことが不可欠です。

「この本を読むことで、どのような課題を解決したいのか?」「どのようなスキルを身につけたいのか?」という目的を明確にすることが、成功への鍵となります。

本記事は、読者の皆様が自らの「学習戦略」を立て、目的達成に最短距離で到達するためのお手伝いをします。

2.【学習ロードマップ】あなたのレベルと目的に最適な生成AI本を見つけるフレームワーク

ここでは、あなたに最適な一冊を見つけるための、シンプルな2ステップのフレームワークを提示します。ご自身の状況を当てはめながら、読み進めてみてください。

Step 1: あなたの「現在地(レベル)」を把握する

まずは、ご自身の知識レベルを客観的に把握しましょう。ここでは、3つのレベルに分類します。

- 【レベル1】初心者:

「生成AIやChatGPTという言葉は知っているが、基本的な仕組みやビジネスへの影響はよくわからない」という段階。まずは全体像を掴むことが目標です。 - 【レベル2】中級者:

基本的な用語や概念は理解しており、「ニュースや記事の内容はだいたいわかるが、より実践的な知識やスキルを身につけたい」という段階。知識の深掘りと応用力の習得が目標です。 - 【レベル3】上級者:

専門職としてAIに関わっており、「特定の分野における最先端の技術動向や、より高度なビジネス戦略、倫理的・法的課題について探求したい」という段階。専門性の向上が目標です。

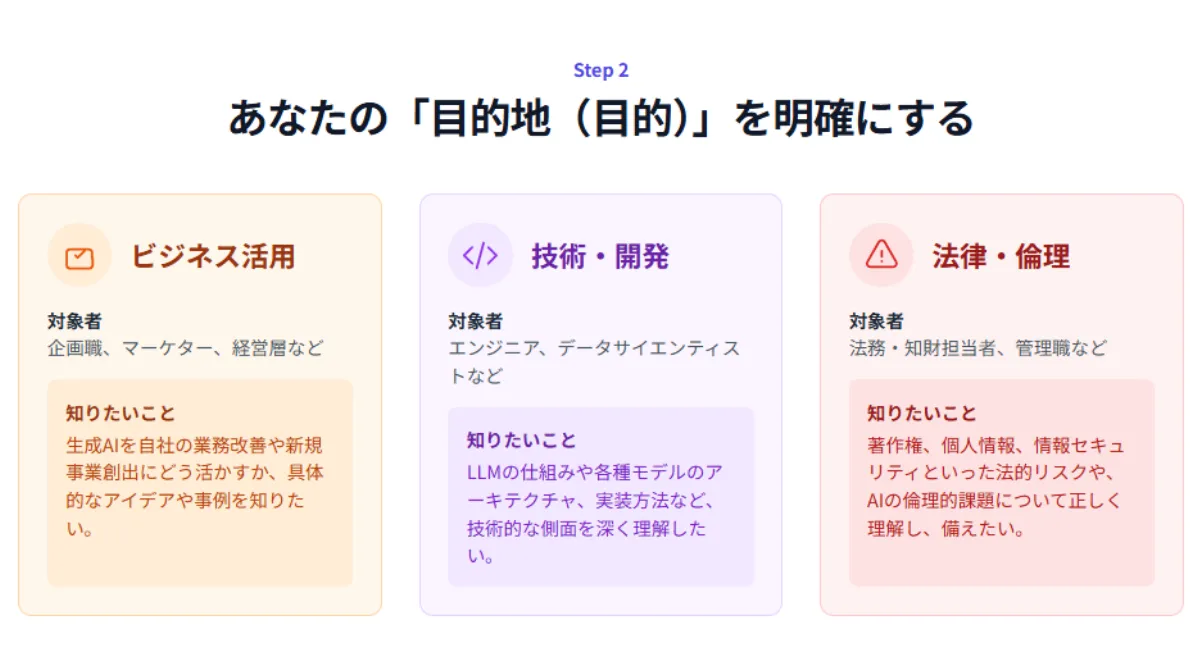

Step 2: あなたの「目的地(目的)」を明確にする

次に、生成AIを学ぶ目的を明確にします。目的がはっきりすることで、読むべき本のジャンルが絞り込めます。

- 【目的A】ビジネス活用:

企画職やマーケター、経営層など。生成AIを自社の業務改善や新規事業創出にどう活かすか、具体的なアイデアや事例を知りたい。 - 【目的B】技術・開発:

エンジニアやデータサイエンティストなど。LLMの仕組みや各種モデルのアーキテクチャ、実装方法など、技術的な側面を深く理解したい。 - 【目的C】法律・倫理:

法務・知財担当者や管理職など。著作権、個人情報、情報セキュリティといった法的リスクや、AIの倫理的課題について正しく理解し、備えたい。

レベルと目的で選ぶ!おすすめ書籍マッピング

Step1とStep2で明確になった「現在地」と「目的地」を以下のマトリクスに当てはめることで、あなたが次に読むべき本の候補が見えてきます。

本記事では、このマッピングに基づいて具体的な書籍を紹介していきます。

| 【目的A】ビジネス活用 | 【目的B】技術・開発 | 【目的C】法律・倫理 | |

|---|---|---|---|

| 【レベル1】初心者 | まずはここから! 全体像を掴む本 | 図解などで仕組みを やさしく解説する本 | 基礎知識として リスクを学ぶ本 |

| 【レベル2】中級者 | 実践的な活用事例や 思考法を学ぶ本 | より詳細な理論や 実装方法を学ぶ本 | 具体的な法規制や ガイドラインを学ぶ本 |

| 【レベル3】上級者 | 事業戦略レベルの 高度な議論を学ぶ本 | 最先端の論文や 複雑なモデルを学ぶ本 | 国内外の複雑な 規制動向を深掘りする本 |

3.【レベル別】知識とスキルを体系的に学ぶためのおすすめ本

ここからは、上記のフレームワークに基づき、具体的なおすすめ書籍をレベル別に紹介します。

【初心者向け】まずはここから!生成AIの全体像と基本を掴む6冊

専門知識がなくても読める、最初の一歩に最適な本を集めました。

1. 『生成AIで世界はこう変わる』(今井 翔太 著 / SBクリエイティブ)

選定理由:生成AIの基本から技術、歴史、ビジネスへの影響までを網羅的に解説。特定の技術に偏らず、社会全体の変化という大きな視点を提供してくれるため、まさに入門の一冊として最適です。

出典:Amazon|『生成AIで世界はこう変わる』

2. 『生成AI導入の教科書』(小澤 健祐 著 / ワン・パブリッシング)

選定理由:ビジネスと生成AIを結びつけるために最低限知っておくべき知識を体系的にまとめています。豊富な企業の導入事例も紹介されており、具体的な活用イメージを掴むのに役立ちます。

出典:Amazon|『生成AI導入の教科書』

3. 『図解まるわかり 生成AIのしくみ』(三津村 直貴 著)

選定理由:技術的な内容を豊富な図解でやさしく解説しているため、専門用語が苦手な方でも直感的に「AIが何をしているのか」を理解できます。

出典:Amazon|図解まるわかりAIのしくみ

4. 『AI時代の「超」仕事術大全』(保科学世 著 / 東洋経済新報社)

選定理由:外資系コンサルタントが実践するプロンプト(AIへの指示)などを紹介しながら、AIを使いこなすための具体的な仕事術を解説しています。明日からすぐに使えるテクニックが満載です。

出典:Amazon|『AI時代の「超」仕事術大全』

5. 『面倒なことはChatGPTにやらせよう』(大崎 すず 著 / KADOKAWA)

選定理由:日常業務やプライベートで「面倒」と感じることを、ChatGPTを使って効率化するアイデアを多数紹介。楽しみながら実践的に学べる構成が魅力です。

出典:Amazon|『面倒なことはChatGPTにやらせよう』

6. 『生成AIパスポート公式テキスト 第3版』(一般社団法人生成AI活用普及協会 著)

選定理由:生成AIに関する基礎知識を体系的かつ効率的に学ぶことができ、資格取得という明確な目標を設定できるため、学習のモチベーションを維持しやすい一冊です。

出典:Amazon|『生成AIパスポート公式テキスト 第3版』

【中級者向け】知識を深掘り!実践的なスキルと思考法を磨く5冊

基礎知識を土台に、より実践的なスキルや深い洞察を得たい方向けのセレクションです。

7. 『ChatGPT/LangChainによるチャットシステム構築[実践]入門』(吉田 真三、蝦名 拓也、元木 大介 著 / インプレス)

![ChatGPT/LangChainによるチャットシステム構築[実践]入門](https://trend-ai.jp/media/wp-content/uploads/2025/08/chat-system-construction.webp)

選定理由:RAG(検索拡張生成)など、ChatGPTを自社データと連携させてカスタマイズする具体的な手法を学べます。単なる利用者から一歩進んだ開発者・企画者を目指す方に最適です。

出典:Amazon|『ChatGPT/LangChainによるチャットシステム構築[実践]入門』

8. 『深津式プロンプト読本』(深津 貴之、岩元 直久 著 / 日経BP)

選定理由:日本におけるプロンプトエンジニアリングの第一人者が、AIの性能を最大限に引き出すための思考法と実践的テクニックを解説。AIとの「対話の質」を飛躍的に高めることができます。

出典:Amazon|『深津式プロンプト読本』

9. 『大規模言語モデル入門』(鈴木 雅大 著 / 技術評論社)

選定理由:ChatGPTなどを支える大規模言語モデル(LLM)の仕組みについて、技術的な背景を数式を使いすぎずに解説。エンジニアが体系的な知識を身につけるのに適しています。

出典:Amazon|『大規模言語モデル入門』

10. 『生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方』(梶谷 健人 著 / 日経BP)

選定理由:生成AI技術を事業戦略や組織強化にどう結びつけるか、具体的なステップとポイントを解説。経営層や事業リーダーが読むべき戦略書です。

出典:Amazon|『生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方』

11. 『AITuberを作ってみたら生成AIプログラミングがよくわかった件』(ブレインパッド 著 / シーアンドアール研究所)

選定理由:AIキャラクター(AITuber)開発というユニークな切り口で、音声認識、音声合成、LLM連携といった複数の技術を組み合わせる実践的な開発プロセスを楽しく学べます。

出典:Amazon|『AITuberを作ってみたら生成AIプログラミングがよくわかった件』

【上級者向け】専門性を追求!ビジネスと技術の最前線を探る5冊

各分野の専門家が、さらなる高みを目指すために読むべき、骨太な内容の本を選びました。

12. 『BERTによる自然言語処理入門: Transformersを使った実践プログラミング』(近江 崇宏 著 / オーム社)

選定理由:現在の生成AIの基盤となっているTransformerモデルについて、実装コードと共に深く学べる一冊。AIエンジニアとしての専門性を高めたいなら避けては通れません。

出典:Amazon|『BERTによる自然言語処理入門: Transformersを使った実践プログラミング』

13. 『記号創発ロボティクス: 知能のメカニズム入門』(谷口 忠大 著 / 講談社)

選定理由:AIがどのようにして人間のように記号(言葉)を理解し、意味を扱うようになるのかという、AI研究の根源的なテーマを探求。AIの未来を考える上で深い示唆を与えてくれます。

出典:Amazon|『記号創発ロボティクス: 知能のメカニズム』

14. 『生成AIの法律実務』(松尾 剛行 著 / 弘文堂)

選定理由:500ページを超えるボリュームで、生成AIに関する法的論点を網羅的に解説。実務家が参照するに足る、信頼性の高い専門書です。

出典:Amazon|『生成AIの法律実務』

15. 『責任あるAI 「AI倫理」戦略ハンドブック』(保科学世 著 / 日経BP)

選定理由:AI倫理を単なる理念ではなく、企業が実践すべき具体的な戦略として解説。AIガバナンス体制の構築に責任を持つ立場の方に必読です。

出典:Amazon|『責任あるAI 「AI倫理」戦略ハンドブック』

16. 『生成AI 真の勝者』(井上 智洋 著 / 日経BP)

選定理由:技術の解説に留まらず、生成AIが経済や産業構造をどう変えるのか、誰が覇権を握るのかというマクロな視点を提供。未来予測や事業戦略を立てる上で重要な洞察を与えてくれます。

出典:Amazon|『生成AI 真の勝者』

4.本から得た知識を実践に移す3つのアクション

本を読んで得た知識を自分のものにし、成果に繋げるための3つのアクションを紹介します。

1.読む目的を再確認し、要点をメモする

読む前に「この本から何を得たいか」を明確にし、関連する箇所を意識しながら読み進めましょう。そして、重要だと思った点や、自分の仕事に応用できそうなアイデアを必ずメモする習慣をつけましょう。

2.実際に手を動かしてみる

紹介されていたプロンプトを試したり、簡単なコードを書いてみたりと、知識を体験に変換することが重要です。特に技術書の場合は、実際に手を動かすことで理解度が飛躍的に向上します。

3.得た知識を他者に説明する

学んだ内容を同僚や友人に話してみる、あるいは社内勉強会で発表するのも効果的です。

他者に分かりやすく説明しようとすることで、自分自身の理解がいかに曖昧であったかに気づき、知識が整理・定着します。

これは「ファインマン・テクニック」としても知られる学習法です。

5.最適な一冊は、あなたの未来への「知的投資」

本記事では、生成AIの本を選ぶための「学習ロードマップ」と、レベル別・目的別のおすすめ書籍16選をご紹介しました。

PwC Japanグループの調査では、生成AI活用の成果について「期待超え」と「期待以下」で二極化しているという結果も報告されています。この差を生む要因の一つは、間違いなく学習の質です。

ぜひ、本記事で提示したフレームワークを活用し、あなたにあった「知的投資」となる一冊を見つけてください。

その一冊が、ビジネスやキャリアを新たなステージへと押し上げる、力強いパートナーとなるでしょう。