近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの進化は、ビジネスや私たちの日常に大きな変革をもたらしています。

しかし、すべての原点となった対話プログラムが存在したことをご存知でしょうか。

その名は「ELIZA(イライザ)」。1966年に生まれ、AIの歴史にその名を刻んだ存在です。

この記事では、ELIZAの基本的な仕組みから、人間心理に大きな影響を与えた「ELIZA効果」、そしてELIZAの歴史から現代の生成AIと賢く付き合うための「AIリテラシー」を、専門的な視点から解説します。

- 世界初の対話プログラム「ELIZA」がAIの歴史においてどのような存在だったか

- 人間がAIに親近感を覚えてしまう「ELIZA効果」の正体とそのメカニズム

- ELIZAの歴史から学べる、現代の生成AIと賢く付き合うためのヒント

1.生成AIの夜明け前、すべては「ELIZA(イライザ)」から始まった

現代の生成AIが日の目を見るずっと前、コンピューターとの対話という概念そのものが新しかった時代に、ELIZAは誕生しました。それは、人間とコンピューターの関係性を問い直す、大きな一歩でした。

1966年に生まれた世界初の対話プログラム

ELIZAは、1964年から1966年にかけて、MIT(マサチューセッツ工科大学)のジョセフ・ワイゼンバウム教授によって開発された、世界初の対話プログラム(チャットボット)の一つです。

キーボードで入力された人間の言葉に対し、コンピューターがテキストで応答するという、当時としては画期的な試みでした。

出典:Joseph Weizenbaum – Wikipedia

「人工無脳」とも呼ばれたシンプルな仕組み

ELIZAの仕組みは、現代のAIとは全く異なります。

特定のキーワード(例:「母」「好き」など)に反応し、あらかじめ用意された定型文(例:「あなたの家族についてもっと教えてください」「それが好きなのですね」)を返す「パターンマッチング」という手法が用いられていました。

これは、入力された文章の意味を「理解」しているわけではないため、後に「人工無脳」と呼ばれることもあります。

特に有名なのが、来談者中心療法のセラピストを模倣した「DOCTOR」というスクリプトで、相手の言葉をオウム返しにすることで対話が続いているように見せかけていました。

例:「就職のことで悩んでいます」→「就職のことで悩んでいるのですね。もう少し詳しく教えてください」

開発者ワイゼンバウム自身を驚かせた人々の反応

ワイゼンバウム自身はELIZAを「パロディ」として開発しましたが、結果は彼の予想を遥かに超えるものでした。

多くの人々が、ELIZAが自分の悩みや感情を本当に理解してくれていると信じ込み、非常に個人的な内容まで打ち明けるようになったのです。

この予期せぬ反応は、開発者であるワイゼンバウムに衝撃を与え、彼は後にAI技術の倫理的な側面について警鐘を鳴らすことになります。

2.ELIZA効果とは?なぜ私たちはコンピューターに心を開いてしまうのか

ELIZAとの対話で見られた人間特有の反応は、後に「ELIZA効果」と名付けられ、心理学やAI研究の分野で重要な概念となりました。

人間が機械の振る舞いを無意識に擬人化してしまう心理現象

ELIZA効果とは、コンピュータープログラムの振る舞いを、人間の思考や感情と結びつけて解釈してしまう(擬人化してしまう)無意識の傾向を指す心理学用語です。

その仕組みが単純なものであっても、コンピューターが「対話」という人間的な行為を模倣するだけで、私たちはそこに意図や感情があるかのように錯覚してしまうのです。

「見せかけの共感」がもたらした衝撃と誤解

ELIZAは、巧みな相槌や質問の繰り返しによって、あたかも利用者に「共感」しているかのように振る舞いました。

この「見せかけの共感」が、人々がELIZAに心を開いた大きな要因です。

しかし、これはプログラムによる自動応答に過ぎず、真の共感や理解ではありません。

この誤解こそが、ELIZA効果の本質であり、人間とAIの関係性を考える上で極めて重要な論点となります。

現代にも通じる、AIとの対話における心理的な罠

ELIZA効果は、過去の笑い話ではありません。

現代の遥かに高度な生成AIと対話する際、この心理的な罠はより巧妙かつ強力になっています。

AIが生成する自然で、時に心に寄り添うような言葉に対し、私たちはそれが統計的な確率に基づいたテキスト出力であることを忘れ、過度に信頼したり、情緒的に依存したりする危険性があります。

特に、AIが事実に基づかない情報を自信ありげに生成する「ハルシネーション」は、ELIZA効果と結びつくことで、利用者に誤った情報を信じ込ませるリスクを高めます。

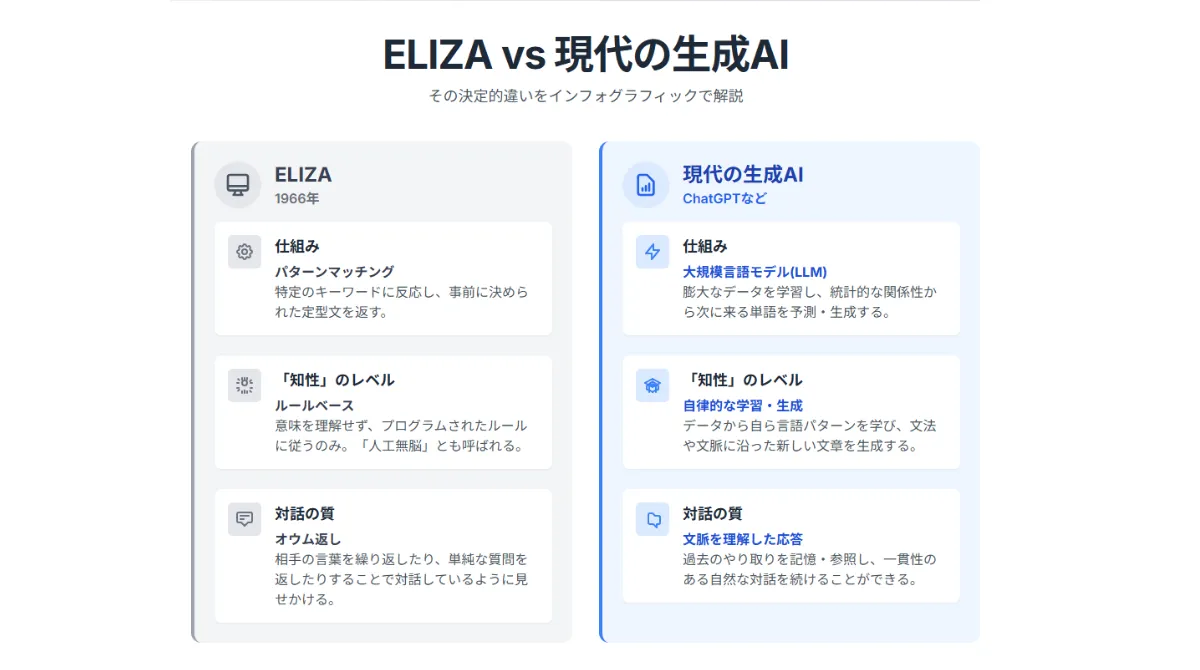

3.【本質理解】ELIZAと現代の生成AI、その決定的違いとは?

ELIZAと現代の生成AIは、どちらも人間と対話するプログラムですが、その根底にある技術と思想は全くの別物です。その違いを理解することは、AIの進化を正しく捉える上で欠かせません。

仕組みの違い:パターンマッチング vs 大規模言語モデル(LLM)

ELIZAの「パターンマッチング」が、決められたルールに従うだけの単純な仕組みであったのに対し、ChatGPTなどの現代の生成AIは、「大規模言語モデル(LLM)」に基づいています。

LLMは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習することで、単語や文の統計的な関係性を捉え、文脈に応じた自然な文章を「生成」する能力を持ちます。

これは、0から1を生み出す能力であり、従来型のAIにはなかったパラダイムシフトです。

「知性」のレベル:ルールベース vs 自律的な学習・生成

ELIZAの「知性」は、開発者が設定したルールの中にしか存在しませんでした。

一方、LLMは、膨大なデータから自律的に言語のパターンを学習します。

その中核技術である「Transformer」は、文脈全体における単語間の関係性を理解する「自己注意機構」を持ち、これにより人間が書いたような自然で論理的な文章の生成を可能にしています。

対話の質:オウム返し vs 文脈を理解した応答

結果として、対話の質は劇的に向上しました。

ELIZAの対話は、時に的外れな応答をすることで「人工無脳」と揶揄されましたが、現代の生成AIは過去の対話履歴(文脈)を踏まえた上で、一貫性のある応答を生成できます。

これにより、単なる質疑応答を超え、壁打ち相手や創造的なパートナーとしての役割すら担うようになっています。

4.ELIZAが現代に鳴らす警鐘:AIと健全な関係を築くための3つの視点

ELIZAの物語は、単なるAI開発の歴史秘話ではありません。

そこには、技術がどれだけ進化しようとも変わらない、人間とAIの関係性における普遍的な教訓が詰まっています。

ELIZAが鳴らした警鐘に、私たちは今こそ耳を傾けるべきです。

視点1:AIの能力を過信せず、その限界を理解する

まず、AIが「万能である」という幻想を捨てる必要があります。

現代の生成AIは驚くほど高性能ですが、人間のように思考したり、感情を持ったりするわけではありません。

その出力はあくまで学習データに基づく統計的な結果であり、ハルシネーション(もっともらしい嘘)のリスクも常に内在します。

AIの応答を一つの「参考意見」として捉え、その限界を認識することが第一歩です。

視点2:AIの出力を鵜呑みにしない「批判的思考」を持つ

ELIZA効果が示すように、人間はAIの言葉を信じやすい傾向があります。

だからこそ、AIの出力を鵜呑みにせず、常に「本当にそうか?」と問いかける批判的な視点(クリティカルシンキング)が不可欠です。

特にビジネスにおける重要な意思決定や、ファクトに基づいた情報収集においては、AIの回答を鵜呑みにするのではなく、必ず一次情報や複数の情報源で裏付けを取る「ファクトチェック」を徹底する必要があります。

これは、AI時代の新たな情報リテラシーと言えるでしょう。

視点3:AIを「道具」として活用し、最終的な判断は人間が行う

AIは私たちの能力を拡張してくれる強力な「道具」ですが、あくまで道具です。

最終的な意思決定の責任は、それを利用する人間にあります。

AI倫理やガバナンスの観点からも、AIの提案をそのまま実行するのではなく、人間の専門家が介在して内容を検証し、判断を下す「ヒューマン・イン・ザ・ループ」のプロセスが極めて重要になります。

AIに判断を「丸投げ」するのではなく、AIを「使いこなし」、その恩恵を最大化しつつリスクを管理する姿勢が求められます。

5.AIの進化の歴史から、未来の共存の形を探る

1966年に生まれたELIZAは、人間とコンピューターの対話の可能性を初めて示し、同時に「人間はAIをどう受け止めるのか」という根源的な問いを私たちに突きつけました。

その問いと、人々が見せた「ELIZA効果」は、半世紀以上の時を経て、生成AIが社会に浸透する現代において、より切実な意味を持って響きます。

ELIZAのシンプルな仕組みと、現代のLLMの複雑さを知ることは、技術の進化を理解する助けとなります。

そして、それ以上に、開発者ワイゼンバウムが抱いた懸念から、AIと健全な関係を築くためのリテラシー、すなわちAIの限界を理解し、批判的に思考し、最終的な判断の主体であり続けることの重要性を学ぶことができます。

AIの歴史の原点であるELIZAの物語は、私たちがAIと共存する未来を考える上で、時代を超えた羅針盤であり続けるでしょう。