「AI」と「生成AI」。

これらの言葉を耳にしない日はないほど、ビジネスの世界に浸透しています。しかし、「両者の違いを明確に説明できるか」と問われると、戸惑う方も少なくないのではないでしょうか。

この違いを理解することは、単なる技術知識の習得に留まりません。

AI技術がビジネスの競争環境そのものを根底から変えつつある今、その本質を理解し、自社の戦略に活かすことは、すべてのビジネスパーソンにとって不可欠な経営課題となっています。

この記事では、AIと生成AIの基本的な違いから、ビジネス活用の具体的なロードマップ、そして導入前に必ず知るべきリスクまでを体系的に解説します。

- 生成AIと従来型AIの基本的な違い(目的、機能、仕組み)が図解で直感的に理解できる

- マーケティングや業務効率化など、ビジネスにおける具体的なAIの活用事例とメリットがわかる

- 導入前に必ず知っておくべき著作権や情報漏洩などの必須リスクと、その対策がわかる

1.【比較表】ひと目でわかる!生成AIと従来型AIの決定的な違い

まず、両者の違いを直感的に理解するために、以下の比較表をご覧ください。

| 項目 | AI(従来型AI) | 生成AI(ジェネレーティブAI) |

| 一言でいうと | 分析・判断する「専門家」 | 創造する「アーティスト」 |

| 主な目的 | データに基づき、分類、予測、最適化を行う(識別・判断) | 学習したデータに基づき、新しいコンテンツを生成する(創造・生成) |

| 得意なこと | ・需要予測 ・画像認識(不良品検知など) ・迷惑メール判定 ・顧客データ分析 | ・文章作成(メール、ブログ記事) ・画像、イラスト生成 ・プログラムコード生成 ・アイデアの壁打ち |

| 思考プロセス | ルールやパターンに基づいて「正解」を見つける | 確率的に最もそれらしい単語やピクセルを繋ぎ合わせ「新しいもの」を作る |

| 具体例 | 工場の製品検査システム、ECサイトのレコメンド機能 | ChatGPT、Gemini、Midjourney、Adobe Firefly |

このように、従来型AIが「既知のデータから答えを見つける」ことに長けているのに対し、生成AIは「学習した知識から全く新しいものを創り出す」能力を持つ点が、最大の違いです。

2.そもそもAI(人工知能)とは?-「分析・判断」する専門家

AIと生成AIの違いを深く理解するために、まずは「AI(人工知能)」そのものについて、改めて整理しておきましょう。

一般的に「AI」と呼ばれる技術は、データの中から特定のパターンやルールを学習し、それに基づいて物事を識別・判断するシステムを指します。

例えば、画像に写っているのが「犬」なのか「猫」なのかを判別したり、過去の販売実績から来月の売上を予測したりするのが典型的なAIの役割です。

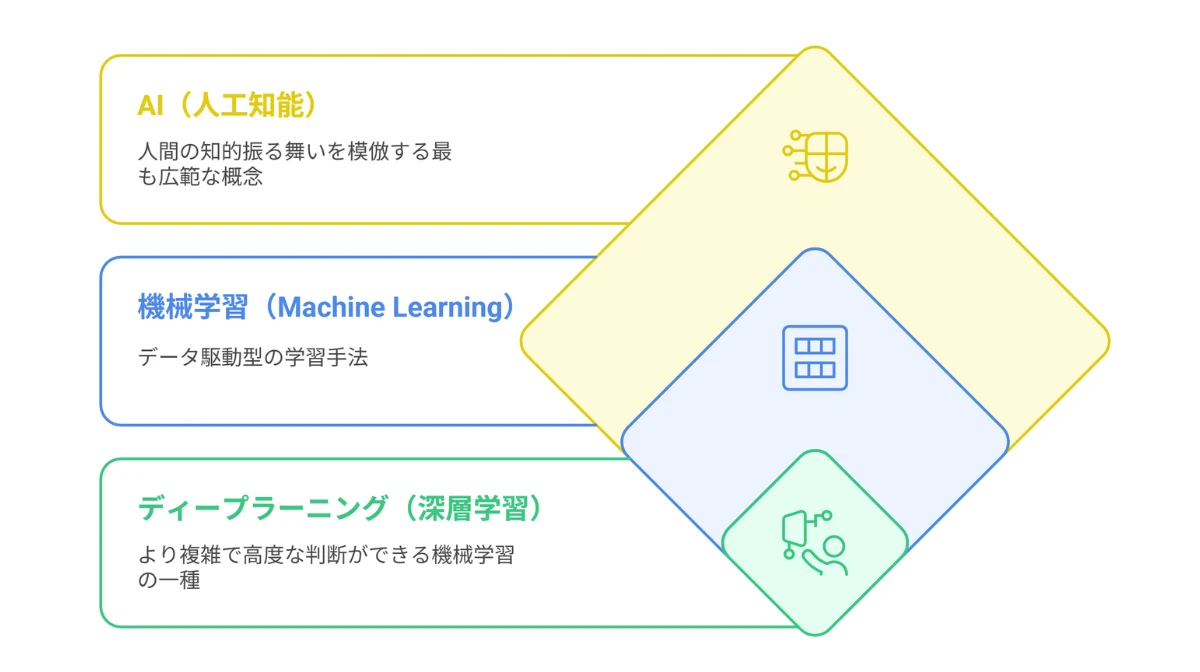

ここで重要なのは、関連用語との関係性です。AI、機械学習、ディープラーニングは、しばしば混同されがちですが、実際には以下の図のような包含関係にあります。

- AI(人工知能): 人間の知的ふるまいを模倣する、最も広範な概念。

- 機械学習(Machine Learning): AIを実現するための一手法。大量のデータをコンピューターに学習させ、ルールやパターンを自動で見つけ出させる技術。

- ディープラーニング(深層学習): 機械学習の一種。人間の脳神経回路を模した「ニューラルネットワーク」を多層的に重ねることで、より複雑で高度な判断を可能にした技術。

近年のAI技術の目覚ましい発展は、このディープラーニングの進化によって支えられています。そして、次にご紹介する生成AIも、このディープラーニングを基盤としています。

3.生成AI(ジェネレーティブAI)とは?-「創造」するアーティスト

生成AI(ジェネレーティブAI)は、ディープラーニングを発展させ、既存のデータを学習するだけでなく、そこから全く新しいオリジナルのコンテンツを「0から1へ」と生み出す能力を持つAIです。

従来型AIが「これは猫ですか?」という問いに「はい/いいえ」で答えるのに対し、生成AIは「猫の絵を描いて」という指示に応えて、世界に一枚しかない猫の絵を生成できます。この「創造」する能力こそが、生成AIを画期的な技術たらしめている理由です。

この能力は、大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)に代表される、極めて高度な技術によって実現されています。LLMは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習し、単語と単語のつながり(文脈)を理解することで、人間が書いたような自然な文章を生成します。ChatGPTやGoogleのGeminiなどが、このLLMを活用した代表的なサービスです。

4.【徹底比較】4つの観点で見る、両者の本質的な違い

両者の基本を理解したところで、ビジネスパーソンの皆様が特に知りたいであろう4つの観点から、その違いをさらに深掘りしていきます。

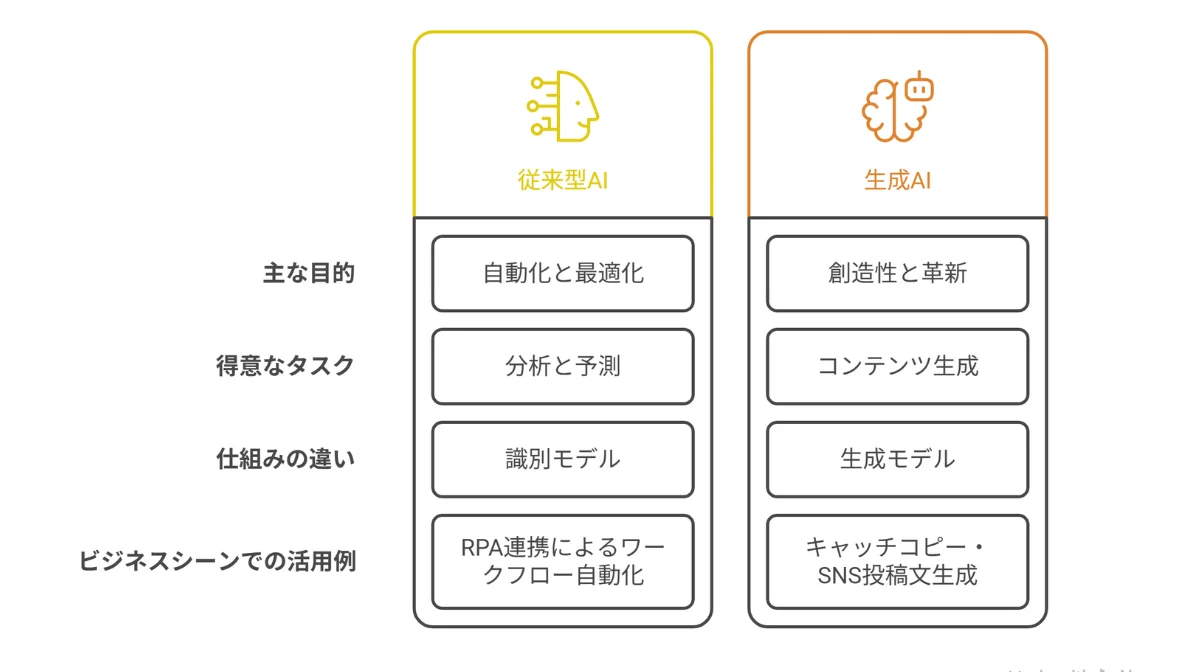

1. 目的の違い:「判断・最適化」or「創造・生成」

最も本質的な違いは、その「目的」にあります。

- 従来型AIの目的:「判断の自動化」と「業務の最適化」です。例えば、RPA(Robotic Process Automation)と連携し、請求書データを読み取って会計システムへ自動入力するといったルールベースの作業を効率化します。

- 生成AIの目的:「創造性の拡張」と「コミュニケーションの革新」です。マーケティング担当者が広告コピーのアイデアを何百通りも生成したり、開発者が複雑なコードの草案を瞬時に作成したりと、人間の創造的な業務を支援・加速させます。

2. 得意なタスクの違い:分析・予測 vs コンテンツ生成

目的が違うため、当然ながら得意なタスクも異なります。

- 従来型AIが得意なタスク:答えが明確に存在するタスクです。

過去の膨大なデータから法則性を見つけ出し、需要を予測したり、製品の異常を検知したり、膨大な顧客データから優良顧客候補をスコアリングしたりといった分析・予測業務で力を発揮します。 - 生成AIが得意なタスク:明確な答えが存在しない、創造的なタスクです。

テキスト、画像、音声、コードといった多様な形式のコンテンツをゼロから生成できます。議事録の要約、プレゼン資料の構成案作成、デザインのプロトタイプ作成など、ビジネスにおける知的生産活動のあらゆる場面で活用が期待されています。

3. 仕組みの違い:識別モデル vs 生成モデル

内部の仕組みにも違いがあります。専門的になりすぎない範囲で、その心臓部である「モデル」の違いを見てみましょう。

- 従来型AI(識別モデル):与えられたデータが「どのカテゴリーに属するか」を識別することに特化しています。

例えば、大量の犬と猫の画像を学習し、「犬らしさ」「猫らしさ」の境界線を見つけ出すことで、新しい画像がどちらに近いかを判断します。 - 生成AI(生成モデル):データの根底にあるパターンや構造そのものを学習します。

これにより、学習したデータセットには存在しない、しかし「いかにもありそうな」新しいデータを生成できます。GAN(敵対的生成ネットワーク)や拡散モデルなどが、その代表的な技術です。

4. ビジネスでの活用例の違い:RPA連携による業務自動化 vs マーケティングコンテンツの自動生成

最後に、具体的なビジネスシーンでの活用例を比較します。

- 従来型AIの活用例:経理部門で、AI-OCRが請求書を読み取りデータ化し、RPAがそのデータを基幹システムに自動入力します。ここでは、AIは「判断」と「データ化」の役割を担い、業務プロセス全体を効率化します。

- 生成AIの活用例:マーケティング部門で、新商品のターゲット層や特徴を入力し、数百パターンのキャッチコピーやSNS投稿文を生成AIに作らせます。人間はその中から最も響くものを選び、微調整を加えることで、クリエイティブ制作の時間を大幅に短縮します。

5.導入前に必ず知るべき生成AIのメリットと5つの必須リスク知識

生成AIは計り知れない可能性を秘めていますが、その強力さゆえに、光と影の両面を正しく理解することが不可欠です。ここでは、主要なメリットと、導入担当者が必ず押さえておくべき5つのリスクを解説します。

生成AIがもたらす4つの主要メリット

- 生産性の劇的な向上:資料作成、議事録要約、メール作成といった日常業務を自動化し、従業員はより付加価値の高い戦略的な業務に集中できます。

- 創造性の加速:多様なアイデアや選択肢を瞬時に提供することで、人間のクリエイティビティを刺激し、新たなイノベーションを生む「強力なアシスタント」となります。

- コスト削減:コンテンツ制作の外注費や、問い合わせ対応の人件費などを削減できます。

- 顧客体験の向上:24時間365日対応の高度なチャットボットや、一人ひとりに最適化されたパーソナルな提案が可能になります。

無視できない5つのリスクと対策

生成AIの導入には、その強力なメリットだけでなく、潜在的なリスクへの対策が不可欠です。ここでは主要なリスクと、企業が取るべき具体的な対策を解説します。

1. ハルシネーション(もっともらしい嘘)

リスク:生成AIは、事実に基づかない情報を、さも事実であるかのように生成することがあります。これを鵜呑みにすると、誤った意思決定や信用の失墜につながります。

対策:AIの生成物は「下書き」と捉え、必ず人間による事実確認(ファクトチェック)体制を構築。重要な業務では、AIの回答の根拠を外部の信頼できる情報源で裏付けるRAG(検索拡張生成)という技術を活用します。

2. 著作権侵害

リスク:AIが学習データに含まれる著作物を無断で利用したり、生成物が既存の著作物と酷似してしまったりする可能性があります。

対策:日本の著作権法第30条の4では、AI開発のための学習利用は原則として許可されていますが、著作権者の利益を不当に害する場合は例外とされています。ビジネスで利用する際は、生成されたコンテンツが他者の権利を侵害していないかを確認する体制や、商用利用が許可され、学習データが権利処理済みであることを保証しているサービス(例:Adobe Fireflyなど)を選定します。

3. 情報漏洩とプライバシー

リスク:従業員がプロンプトに顧客の個人情報や会社の機密情報を入力してしまい、それがAI提供者のサーバーに記録され、モデルの再学習に使われたり、外部に漏洩したりする危険性があります。

対策:API経由での利用など、入力したデータが再学習に使われない契約形態のサービスを選定。同時に、機密情報の入力を禁止するなど、従業員向けの明確な利用ガイドラインを策定し、周知徹底します。

4. データのバイアス

リスク:AIの学習データに社会的な偏見(バイアス)が含まれていると、AIもその偏見を再生産・増幅し、差別的な内容を生成する恐れがあります。

対策:AIの出力を定期的に監査し、特定の集団に対して不公平な結果が出ていないか確認します。また、AIの利用目的や影響について透明性を保ち、多様な視点を持つチームでAIガバナンスを構築します。

5. 法的責任の所在

リスク:AIが生成した情報に基づいて行った判断で損害が生じた場合、誰が責任を負うのか(開発者、提供者、利用者)が不明確になる「責任のギャップ」という問題があります。

対策:現状では、AIの生成物の最終的な責任は、それを利用した人間(企業)にあると解釈されるのが一般的です。AIをあくまで「意思決定支援ツール」と位置づけ、最終的な判断と責任は人間が負うという原則を組織内で明確化します。

参考|文化庁:AIと著作権に関する考え方について

参考|e-Gov法令検索:「著作権法」

6.AIとの違いを理解し、ビジネス変革の第一歩を踏み出すために

本記事では、AIと生成AIの違いについて、その基本概念からビジネスでの活用、そして潜在的なリスクまでを多角的に解説してきました。

重要なのは、両者が対立するものではなく、それぞれの得意分野を活かして連携させることで、その価値が最大化されるということです。定型業務の自動化は従来型AIに任せ、そこで生まれた時間を使って人間が生成AIとともに新たな価値を創造する、といった協業がこれからのスタンダードになるでしょう。

この大きな変化の波に乗り遅れないために、読者の皆様が今日からできることは、まず自社の業務プロセスを棚卸し、「AIで効率化できそうな判断業務」と「生成AIで創造性を加速できそうな知的業務」は何かを特定してみることです。

AIの導入は、もはやIT部門だけの課題ではありません。本記事が、皆様の企業がAIという強力なエンジンを搭載し、未来へ向けて力強く前進するための一助となれば幸いです。

免責事項

本記事に掲載された情報は、執筆時点の法令や情報に基づくものですが、その正確性や完全性を保証するものではありません。また、本記事は法的な助言を提供するものではなく、具体的な事案については、弁護士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。