生成AIは、ビジネスの生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めていますが、その利用には著作権という大きな法的論点が伴います。

富士キメラ総研の調査によると、国内の生成AI市場は2028年度に1兆7,397億円に達すると予測されるなど、多くの企業が活用を模索する一方で、「AIが作った画像や文章を事業で使って、誰かの権利を侵害しないだろうか?」という不安は尽きません。

この記事では、生成AIと著作権をめぐる法律関係を専門家の視点から整理し、企業が安全にAIを活用するために知っておくべき「法的リスク」「実践的な注意点」「権利保護の考え方」を、5分で理解できるよう、要点を分かりやすく解説します。

- 生成AIと著作権の基本的な法律関係(学習と利用の2フェーズ)

- どのような使い方が著作権侵害にあたるかの具体的なケース

- AI生成物の権利の帰属と、自分の作品として主張するための条件

1.【大前提】生成AIと著作権の議論を「2つの段階」で理解する

生成AIと著作権の問題は複雑に見えますが、文化庁などの公的機関の見解に基づき、プロセスを「①学習段階」と「②生成・利用段階」の2つに分けて考えると、論点を明確に整理できます。

フェーズ1:AIがインターネットの情報を「学習」する段階

AIが文章や画像を生成できるようになるためには、インターネット上にある膨大なデータを学習する必要があります。この学習データには、著作権で保護されたコンテンツが多数含まれています。

日本の著作権法第30条の4では、AI開発のような情報解析を目的とする場合、「著作権者の利益を不当に害する場合」を除き、原則として著作権者の許諾なく著作物を利用できると定められています。

これは、AIがデータから統計的なパターンを学ぶ行為が、人間が映画や小説を鑑賞するような「思想または感情の享受」を目的としていないためです。

この規定は、AI開発を促進する日本の法的な優位性の一つと見なされています。

フェーズ2:AIがコンテンツを「生成・利用」する段階

一方で、AIが生成したコンテンツを利用する段階では、通常の著作権侵害と同じ基準で判断されます。たとえAIが生成したものであっても、それが既存の誰かの著作物と酷似していれば、著作権侵害となる可能性があります。

この段階で重要になるのが、「依拠性」と「類似性」という2つの要件です。

2.【実践編】あなたの使い方は大丈夫?生成AIの著作権侵害になる3つのケース

AI生成物を利用する際に、著作権侵害が成立するのはどのような場合でしょうか。

法的な判断基準となる「依拠性」と「類似性」の観点から、具体的なケースを見ていきましょう。

ケース1:「依拠性」が認められる場合(元ネタあり)

依拠性とは、既存の著作物(元ネタ)をもとに創作したことを意味します。

例えば、「〇〇というキャラクターに似た画像を生成してください」と具体的な指示(プロンプト)を与えて生成し、実際にそのキャラクターとの関連性が認められれば、依拠性があると判断される可能性が高まります。

ただし、偶然の一致で似てしまった場合には、依拠性は認められません。

ケース2:「類似性」が認められる場合(表現がそっくり)

類似性とは、AI生成物の表現が、既存の著作物の本質的な特徴を直接感じ取れるほど似ていることを指します。

単にアイデアや作風、画風が似ているだけでは、類似性があるとは判断されません。あくまで具体的な「表現」がどれだけ似ているかが問われます。

ケース3:利用しているAIツールの規約に違反している場合

法的な論点とは別に、実務上極めて重要なのが、利用しているAIサービスの利用規約の確認です。

多くのAIサービスでは、生成物の商用利用の可否や、著作権の帰属について独自のルールを定めています。

例えば、「商用利用は許可するが、生成物の著作権は当社に帰属する」といった規約も存在します。規約違反は、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず事前に確認しましょう。

3.【権利編】AIで生成したコンテンツは「自分の著作物」として保護されるか?

逆に、AIを使って生成したコンテンツを、自社の「著作物」として権利を主張することはできるのでしょうか。

結論:「人間の創作的な寄与」があれば著作物になる可能性がある

現在の法律の考え方では、AIが自動的に生成しただけのものに著作権は発生しません。著作権が認められるためには、人間の「創作的寄与」、つまり、人間の思想または感情が創作的に表現されていることが必要です。

AIはあくまで道具であり、その道具を使って人間がどれだけ創造性を発揮したかが問われるのです。

「創作的寄与」とは何か?認められる/認められない具体例

では、「創作的寄与」はどのような場合に認められるのでしょうか。文化庁が示している考え方に基づき、具体例を見ていきましょう。

【認められない可能性が高い例】

- 簡単な単語や短い文章をプロンプトとして入力しただけで、実質的にAIが自律的に生成したと見なされる場合。

【認められる可能性がある例】

- プロンプトに数多くの試行錯誤を重ね、長さや構成、言い回しなどを通じて、具体的な指示を詳細に与えた場合。

- AIが生成した複数の画像を、人間が独創的に取捨選択し、組み合わせて一つの作品に仕上げた場合。

- AIの生成物に対して、人間が大幅な修正や加工を加え、新たな創作的価値を付け加えた場合。

4.【倫理・未来編】法律論だけでは危険?生成AIと向き合うための重要視点

ここまで法律上の論点を解説してきましたが、ビジネスでAIを活用する上では、法律を守るだけでは不十分な場合があります。

「法律上OK」と「クリエイター感情」の大きな溝

AIの学習が法律上は原則として適法であっても、コンテンツの作り手であるクリエイターがその状況を快く思っているとは限りません。

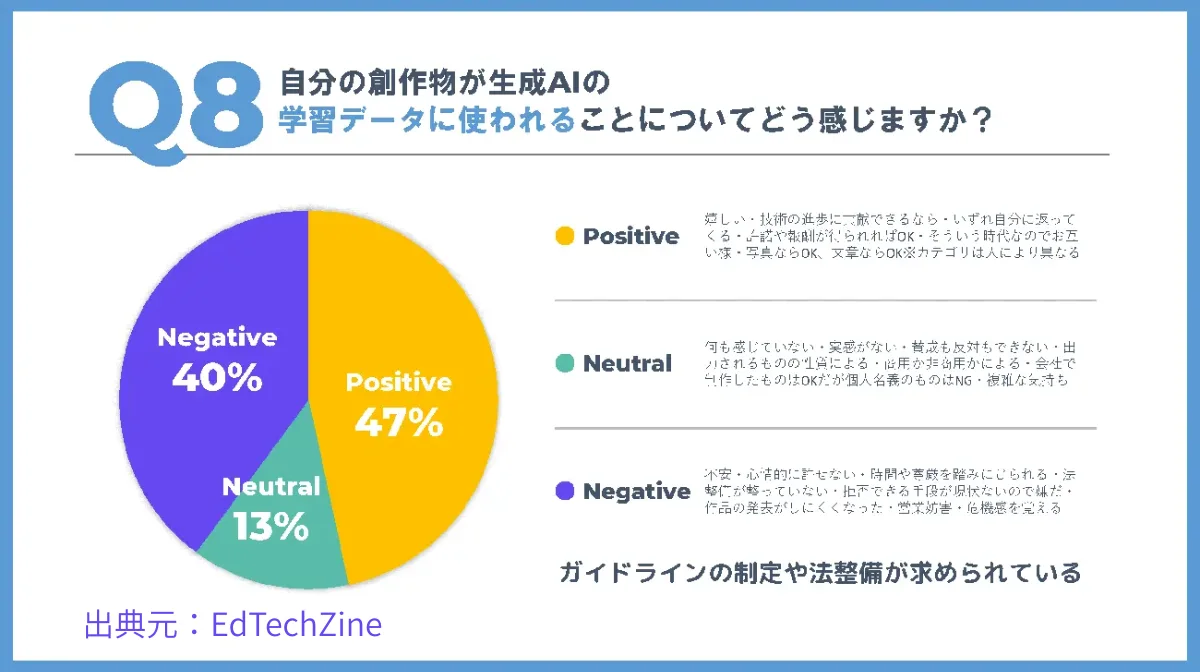

ある調査では、クリエイターの4割が、自身の作品をAIの学習データとして使われることに否定的であると回答しています。

参照:EdTechZine|クリエイターと生成AIに関する意識調査、4割が自身の創作物が学習データとして使われることにネガティブ【デジハリ・オンラインスクール調べ】

この「法律上の理屈」と「作り手の感情」との間にある大きな溝が、企業のレピュテーションリスクに直結します。

自社のAI活用が「クリエイターの権利を軽視している」と社会から見なされれば、大きなブランドイメージの低下につながりかねません。

企業に求められる法規制と倫理観のバランス

AI時代に企業が信頼を勝ち取るためには、法律遵守(コンプライアンス)は当然のこと、AI倫理に基づいた自主的なガバナンス体制を構築することが不可欠です。

AI倫理への取り組みは、単なるコストではなく、社会からの信頼を獲得し、競争優位性を築くための「戦略的投資」と言えるでしょう。

具体的には、以下のような取り組みが考えられます。

- 部門横断的なAI倫理委員会を設立する。

- AI利用に関する社内ガイドラインを策定し、従業員研修を実施する。

- 著作権侵害のリスクが低い、あるいは権利処理が明確なAIサービスを選択する。

5.生成AIの著作権を正しく理解し、安全なAI活用を

本記事では、生成AIと著作権をめぐる複雑な問題を、企業の事業担当者向けに解説しました。

重要なポイントは以下の3点です。

- 法律を理解する:「学習段階」と「利用段階」の2つのフェーズで考え、特に利用段階での「依拠性」「類似性」に注意する。

- 実践的にチェックする:生成物が既存の作品に似すぎていないか、利用しているAIツールの規約は問題ないか、必ず確認する。

- 倫理的視点を持つ:法律論だけでなく、クリエイターや社会がどう感じるかという視点を持ち、信頼される使い方を心がける。

生成AIは強力なツールですが、その力を正しくコントロールすることが、ビジネスを成功に導く鍵となります。本記事が、安全なAI活用の一助となれば幸いです。