B2B営業の現場において、生成AIの導入はもはや「検討」の段階ではなく、「必須」となりました。

しかし、国内企業の多くが導入に踏み切れずにいる実態もあります。

本記事は、B2B営業組織のリーダー層に向け、営業の「属人化」を解消し、トップセールスのノウハウとして活用するための、具体的なロードマップとリスク管理策を提示します。

- 国内営業現場のAI導入の現状と、導入が必須である戦略的理由

- 営業プロセス(調査、商談、管理)を変革する7つの具体的なAI活用法

- 属人化解消と「スキルの平準化」を実現するための導入ロードマップとリスク管理

1.営業の生成AI導入実態:なぜ今、活用が必須なのか

B2B営業の世界で、生成AIは大きな変革をもたらす可能性を秘めています。しかし、その導入実態はグローバルと日本国内で大きな差が生じているのが現状です。

国内導入率3割の現状とグローバルとの比較

ある調査によれば、国内の営業現場において生成AIを「現在活用中」と回答した企業は約26.5%に留まっており、活用経験がある層を含めても約3割という状況です。

一方で、グローバル企業に目を向けると、マッキンゼーの調査では企業の約65〜71%が少なくとも1つの業務でAIを活用していると報告されており、国内のAI導入が顕著に遅れている実態が浮かび上がります。

この「未導入の7割」という市場は、裏を返せば、早期に戦略的なAI活用に着手した企業が、競合に対して大きな優位性を築くチャンスが残されていることを示しています。

出典:【生成AIの営業活用に関する実態調査】3割の企業が生成AI活用(ハンモック株式会社)

生成AI導入の構造的メリット

生成AI導入の目的として最も多く挙げられるのは「業務の効率化」(50.3%)です。

確かに、資料作成やメール文案作成といったノンコア業務の時間を削減し、顧客と向き合うコア業務の時間を創出することは重要なメリットです。

しかし、価値はさらに先にあります。

それは「スキルの平準化」(31.25%)であり、セールスイネーブルメント(営業組織の強化・最適化)の実現です。

トップセールスの商談内容や顧客への切り返し方をAIが学習・分析し、組織全体の標準的な「勝ちパターン」として形式知化する。

これにより、営業組織全体のパフォーマンスを底上げし、長年の課題であった「属人化」を解消することが可能になります。

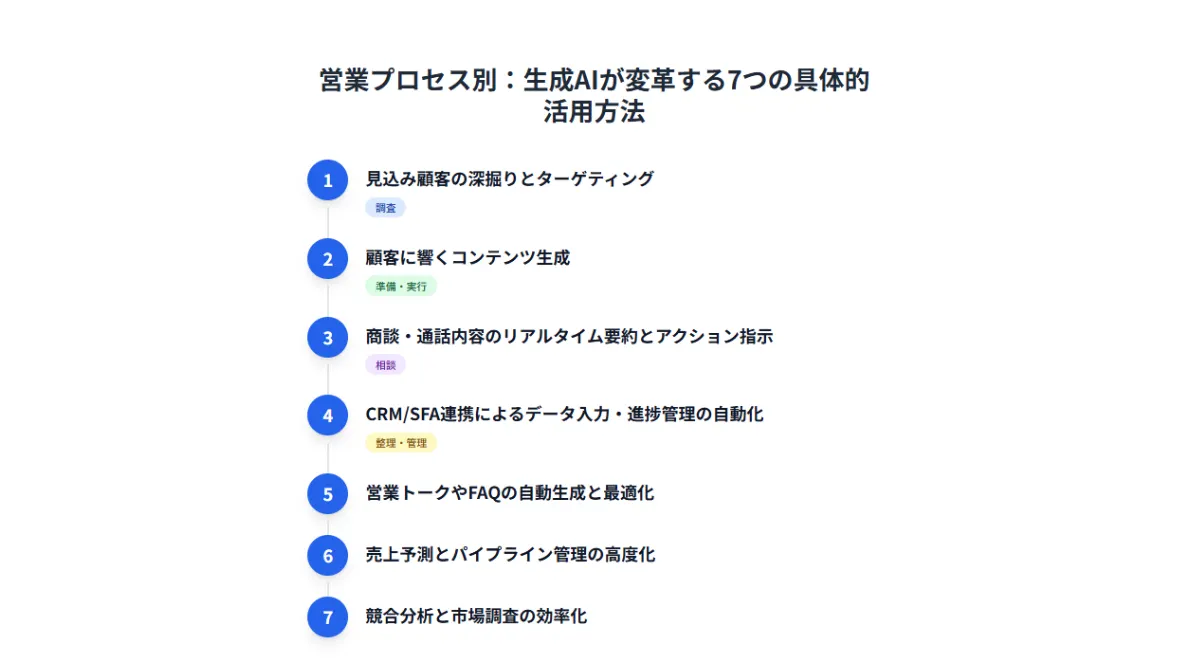

2.営業プロセス別:生成AIが変革する7つの具体的活用方法

生成AIは、営業活動のあらゆるプロセスに組み込むことが可能です。ここでは、具体的な7つの活用シーンを解説します。

1. 見込み顧客の深掘りとターゲティング(調査)

従来、多くの時間を要していた見込み顧客の業界動向、競合情報、最新のIR情報のリサーチをAIが瞬時に実行します。

単なる情報収集に留まらず、その顧客が抱えるであろう潜在的な課題や、自社製品が刺さる可能性のある「切り口」までを提案させることが可能です。

2. 顧客に響くコンテンツ生成(準備・実行)

上記で調査した顧客の課題に基づき、パーソナライズされた提案書のアウトライン、メールの文面、さらには導入事例のドラフトまでをAIが生成します。

これにより、営業担当者は「ゼロから作る」作業から解放され、より戦略的な「仕上げ」に集中できます。

3. 商談・通話内容のリアルタイム要約とアクション指示(相談)

AIが商談に同席し、会話をリアルタイムで文字起こし・要約します。

さらに、顧客が発した特定のキーワード(例:「コスト」「導入時期」)をトリガーに、営業担当者だけが見える画面に関連するFAQや競合との比較情報を提示することも可能です。

商談後には、決定事項と次のアクション(TODO)が自動でリストアップされます。

4. CRM/SFA連携によるデータ入力・進捗管理の自動化(整理・管理)

営業担当者が最も負担に感じる業務の一つが、CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援システム)への活動報告入力です。

商談の要約データや次のアクションがAIによって自動的にCRM/SFAに連携・登録されることで、データ入力の工数を劇的に削減し、営業データの鮮度と精度を保ちます。

5. 営業トークやFAQの自動生成と最適化

トップセールスの商談データをAIに学習させ、顧客の様々な反論や質問に対する最適な切り返しトーク集(FAQ)を自動生成します。

新人の営業担当者でも、AIの支援を受けながらベテランに近い水準のトークを展開できるようになり、組織全体のスキル平準化が進みます。

6. 売上予測とパイプライン管理の高度化

CRM/SFAに蓄積された過去の商談データや現在の進捗状況をAIが分析し、受注確度の予測や売上の着地見込みを算出します。

マネージャーは、勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な予測を得て、ボトルネックとなっている案件への早期介入が可能になります。

7. 競合分析と市場調査の効率化

競合他社の新製品リリース、価格変更、市場の新たなトレンドなどをAIが常時モニタリングし、重要なインサイトを営業チームに通知します。

市場の変化に迅速に対応し、戦略をアップデートするための情報武装をAIが支援します。

3.E-E-A-Tを担保する:生成AI活用の法的・技術的リスク管理

生成AIの導入には、その強力さゆえのリスクが伴います。

特に導入障壁となっている「セキュリティ」と「情報の正確性」への対策は、信頼(E-E-A-T)を担保する上で不可欠です。

データ信頼性の確保とハルシネーション対策

生成AIは、事実に基づかない情報を生成する「ハルシネーション(幻覚)」を起こす可能性があります。

これを鵜呑みにして顧客に誤った情報を伝えてしまえば、深刻な信頼失墜に繋がります。

対策として、AIの回答を盲信するのではなく、必ず複数の情報源でファクトチェックを行うプロセスを義務付けることが重要です。

また、特定の業務(例:競合比較)においては、Web全体ではなく、自社で検証済みのデータを参照させる「RAG(検索拡張生成)技術」の導入が有効です。

個人情報保護と法規制対応のフレームワーク

営業活動で得た顧客の個人情報や機密情報を、AIに入力することには法的なリスクが伴います。

個人情報保護法では、本人の同意なく個人データを第三者(AIベンダー)に提供することは原則として禁止されています。

また、総務省が公表する「AI事業者ガイドライン」でも、AI開発者・提供者・利用者それぞれが負うべき責務について言及されています。

企業は、機密情報の入力を禁止する明確な社内ガイドラインを策定するとともに、入力されたデータがAIの再学習に使われない設定(オプトアウト)が可能な、エンタープライズ向けのAIサービスを選定する必要があります。

4.実名企業事例学ぶ戦略的なAI活用

パナソニック コネクト:営業資料やプレゼン資料の生成AI活用

NEC:営業パイプラインの予測分析へのAI適用

ファーストリテイリング(ユニクロ):AIによる高精度な需要予測

ソフトバンク:AIによるコールセンター業務の変革

メルカリ:AIを活用した「採用DX」

5.戦略的なAI活用の視点

AI導入に成功している企業に共通するのは、「スモールスタート」と「現場の巻き込み」です。

全部門で一斉に導入するのではなく、まずは特定のチーム(例:インサイドセールス)で特定の課題(例:CRM入力工数の削減)に絞ってPoC(概念実証)を行います。

そこで小さな成功体験を生み出し、現場の抵抗感を和らげながら、その効果を横展開していくアプローチが成功の鍵となります。

6.営業組織が今すぐ取るべきアクションプラン

生成AIは、単なる業務効率化ツールではなく、営業組織の「属人化」という長年の課題を解消し、トップセールスの暗黙知を組織の形式知へと転換します。

国内導入が遅れている今こそ、競合に先駆けてAI活用に踏み出すチャンス!

今すぐ取るべきアクションは、完璧なAI戦略を待つことではなく、まずは「AIでどの業務課題を解決したいのか」を特定し、小さなPoC(概念実証)を開始することです。

リスクを正しく理解し、ガイドラインを整備した上で、まずは使ってみる。

その試行錯誤こそが、AIを使いこなし、属人化から脱却した「強い営業組織」を構築する最短のロードマップとなります。