OpenAIは、単なる「ChatGPT」という便利なAIチャットツールの提供者ではありません。

それは、企業の知的生産プロセスそのものを変革する「OS(オペレーティング・システム)」のような存在になりつつあります。

多くの日本企業がAI導入の第一歩を踏み出せずにいる現状において、OpenAIの技術群を個別のツール利用(点)としてではなく、自社のワークフローに組み込む経営戦略(面)として捉え直すことは、喫緊の経営課題となっています。

この記事では、OpenAIの基本から最新動向、主要サービス群、そして導入にあたっての戦略的意義と法的リスクまでを、ビジネスリーダーの視点で網羅的に解説します。

- OpenAIという企業の概要と、ChatGPTやSoraなどの主要サービス

- 日本企業が今、OpenAI戦略を立てるべき戦略的な理由

- OpenAIの導入ステップと、著作権などの法的リスク管理

1.OpenAIとは?AGIの実現を目指す世界最先端のAI研究機関

OpenAIは、「汎用人工知能(AGI)が全人類に利益をもたらす」ことをミッションに掲げる、世界で最も影響力のあるAI研究開発機関です。

AGIとは、人間が持つ広範な知的作業を理解・学習・実行できる、仮想的なAIを指します。

OpenAIのミッションと歴史:非営利団体から営利法人へ

2015年、OpenAIは人類全体への貢献を目的とした非営利団体として設立されました。

当初はAIの安全性や倫理に関する研究に重点を置いていましたが、高性能なAIモデルの開発には莫大な計算リソースと資金が必要となる現実(いわゆる「スケーリング則」)に直面します。

この課題に対応するため、OpenAIは2019年に「上限付き営利企業(Capped-Profit)」という特殊な構造を持つ子会社を設立しました。

これは、ミッション達成のための資金調達(マイクロソフトからの巨額出資など)と、非営利の理念を両立させるための戦略的な選択でした。

この転換点が、後のGPTシリーズやChatGPTの爆発的な成功に繋がっています。

日本法人「OpenAI Japan」設立の背景と狙い

2024年4月、OpenAIはアジア初の拠点として東京に「OpenAI Japan合同会社」を設立しました。

これは、日本市場の重要性を示すと同時に、日本企業との連携強化、日本語に最適化されたモデルの開発、そしてAIの安全な利用に関するルール作りへの参画を目的としています。

日本法人の設立は、国内企業にとって、OpenAIの最新技術へのアクセスが容易になるだけでなく、国内の商習慣や規制に即したサポートが期待できることを意味しており、AI導入の追い風となると考えられます。

2.OpenAIが提供する主要AIサービス徹底比較

OpenAIは、特定のタスクに特化した多様なAIモデルをサービスとして提供しています。

これらはAPIを通じて連携させることで、企業の既存システムを大幅に高度化させる基盤となります。

エンドユーザー向けサービス

対話型AI:ChatGPT (GPT-4, GPT-4o)

URL:https://chatgpt.com/ja-JP/

特に最新の「GPT-4o(オー・オムニ)」は、テキスト、音声、画像を統合的に扱うマルチモーダル性能が大幅に向上し、より自然で応答速度の速いコミュニケーションを実現しました。

ビジネスシーンにおいては、単なる質疑応答に留まらず、企画書の草案作成、コードレビュー、議事録の要約、高度なデータ分析まで、幅広い知的生産活動をサポートします。

動画生成AI:Sora

URL:https://openai.com/ja-JP/sora/

「Sora(ソラ)」は、テキスト指示から最長1分間の高品質な動画を生成するAIモデルで、現在(2025年時点)はプレビュー段階にあります。

Soraの衝撃は、単にリアルな映像を作るだけでなく、物理世界の一貫性や因果関係をある程度理解しているかのような動画を生成できる点にあります。

これが一般に利用可能になれば、広告制作、映像コンテンツ、シミュレーションなど、動画が関わるあらゆる産業に大きな影響を与えることが確実視されています。

開発者向け主要モデル (API)

画像生成AI:DALL·E 3

URL:https://openai.com/ja-JP/index/dall-e-3/

「DALL·E 3(ダリ・スリー)」は、テキスト(プロンプト)から高品質な画像を生成するAIモデルです。

ChatGPTとシームレスに統合されており、複雑な指示やニュアンスを深く理解し、意図通りの画像を生成できる能力が強みです。

マーケティング用のビジュアル制作、製品デザインのプロトタイピング、Webサイトの挿絵作成など、クリエイティブ領域での活用が進んでいます。

音声認識AI:Whisper

URL:https://turboscribe.ai/ja/

「Whisper(ウィスパー)」は、OpenAIによって開発された、非常に高精度な汎用音声認識AIモデルです。

Whisperの強みは、Webから収集された大規模かつ多様なデータセットで学習したことにより、専門用語、背景ノイズ、さまざまな訛りや話し方に対しても高い認識精度を発揮する点にあります。

すでにAPI経由で広く利用可能となっており、会議の議事録作成、コールセンターの音声分析、動画コンテンツの自動字幕生成など、ビジネスの現場で「音声データ」を「テキスト資産」へと変換する動きを加速させています。

開発者向け:OpenAI API

URL:https://openai.com/ja-JP/api/

OpenAIの真の戦略的価値は、これらの強力なAIモデル群を自社のアプリケーションやサービスに組み込める「API(Application Programming Interface)」にあります。

APIを利用することで、企業は自社のCRMに顧客対応AIを搭載したり、社内文書検索システムをChatGPTと連携させたりと、独自のAI活用ソリューションを構築することが可能になります。

3.なぜ今、企業はOpenAI戦略を立てるべきなのか?

多くのビジネスリーダーが「ChatGPTは便利だ」と認識しつつも、それを組織的な「戦略」にまで昇華させる必要性をどこまで感じているでしょうか。

ここで、客観的なデータに基づき、その緊急性を考察します。

機会:爆発的に拡大するAI市場と生産性革命

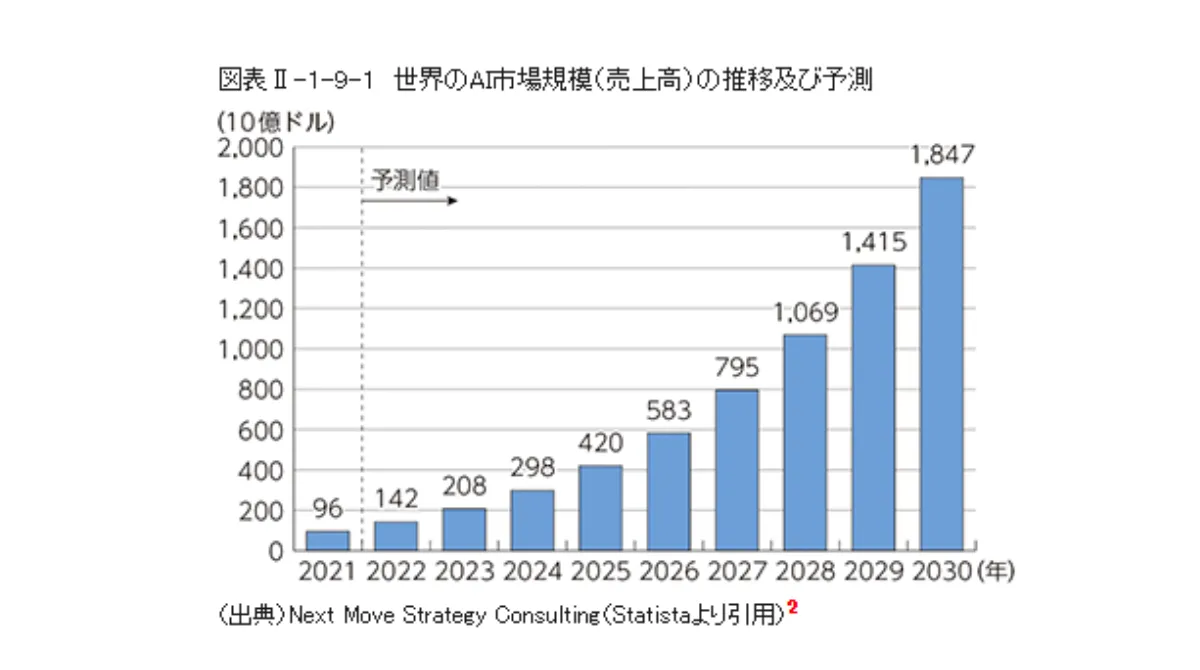

画像引用:令和6年版 情報通信白書|総務省

世界のAI市場は、凄まじい速度で成長しています。

総務省の調査によれば、世界のAI市場規模は2030年に向けて爆発的に成長すると予測されています。

これは、AIが一時的なブームではなく、産業構造そのものを変える不可逆的なトレンドであることを示しています。

この巨大な市場機会を前に、AIを活用して生産性を向上させ、新たな顧客価値を創出することは、企業にとって「選択」ではなく「必須」の戦略となりつつあります。

課題:日本企業のAI導入率の現状とギャップ

一方で、この大きな機会に対し、日本企業の動きは鈍いという現実があります。他国と比較して日本企業のAI導入率は低い水準にあるという統計データも存在します。

多くの企業が「AIで何をすべきかわからない」「導入のコストやリスクが不安」といった理由で立ち止まっている間に、国内外の競合他社はAIをワークフローに組み込み、生産性と競争力を高めています。

この「AIギャップ」こそが、今まさにOpenAI戦略を立てるべき最大の理由です。

重要なのは「AIのためのAI」を追求することではなく、あくまで「自社の事業課題を解決する」という目的主導のアプローチです。

AIは目的ではなく、課題解決のための強力な「手段」であることを再認識する必要があります。

4.実践ガイド:OpenAIの始め方とビジネス活用の初歩

戦略の第一歩は、まず技術に触れることです。ここでは、導入の初歩を具体的に解説します。

ステップ1:アカウント作成とChatGPTの基本的な使い方

OpenAIのサービスを利用するには、まず公式サイトからアカウントを作成します。

無料プランでもChatGPT(GPT-3.5)は利用可能ですが、GPT-4oなどの最新モデルの能力を体験するには、有料プラン(ChatGPT Plusなど)への登録が推奨されます。

まずは日常業務で直面する課題(メールの文面作成、情報のリサーチ、アイデアの壁打ちなど)をChatGPTに投げかけ、その能力と限界を体感することが重要です。

ステップ2:APIキーの取得と活用の考え方

組織的な活用を目指す場合、次のステップは「APIキー」の取得です。

これは、OpenAIのAI機能を外部のソフトウェアから呼び出すための「鍵」の役割を果たします。

APIキーを取得したら、例えば「Microsoft Power Automate」や「Zapier」といったノーコード・ローコードツールと連携させることから始めるのが現実的です。

これにより、プログラミング知識がなくても「特定のメールが来たら、ChatGPTが内容を要約してチャットに通知する」といった業務自動化を構築でき、AI活用の具体的なイメージを掴むことができます。

5.OpenAI導入企業が直面する法的リスクとガバナンス

OpenAIの技術は強力ですが、その導入には「法的・倫理的観点」から、リスクとガバナンスの構築が不可欠です。

特にBtoBリーダーは以下の2点に留意する必要があります。

①著作権法第30条の4とAI学習データの論点

第30条の4著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

- 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合

- 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第47条の5第1項第2号において同じ。)の用に供する場合

- 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

AIの学習データに既存の著作物が利用されることに関して、日本の著作権法第30条の4では、原則として「情報解析」の目的であれば著作権者の許諾なく利用できると解釈されています。

しかし、これはAIの「利用」段階には適用されません。

AIが生成したアウトプットが、学習元となった特定の著作物と酷似していた場合、意図せず著作権侵害(翻案権や複製権の侵害)にあたるリスクが存在します。

企業は、AI生成物をそのまま利用するのではなく、必ず人間の目でチェックし、必要に応じて修正を加えるプロセスを導入する必要があります。

②データプライバシーとセキュリティ(ハルシネーション対策)

OpenAIのサービス(特にAPI)を利用する際、入力したデータがAIの再学習に利用されないよう、オプトアウト設定(データ送信の停止)を行うことが極めて重要です。

これを怠ると、社内の機密情報や顧客の個人情報が意図せず流出し、個人情報保護法や秘密保持契約に違反する重大なインシデントに繋がります。

また、AIが事実に基づかない誤情報(ハルシネーション)を生成するリスクにも備えなければなりません。

AIの回答を鵜呑みにせず、必ずファクトチェックを行うガバナンス体制の構築が必須です。

6.OpenAIの未来と「コンポジットAI」への道筋

OpenAIが目指す未来は、単一の高性能AIがすべてを行う世界ではなく、複数のAIが連携し、より複雑なタスクを実行する「コンポジットAI」の世界です。

ChatGPTが対話を担当し、DALL·Eが画像を生成し、Soraが動画を組み立て、APIを通じて企業の基幹システム(ERPやCRM)と連携する。

このように、個別のAIが「デジタル労働力」として協働し、企業のワークフロー全体を自律的に支援する姿こそが、OpenAIがもたらす未来の経営環境です。

今、ビジネスリーダーに求められるのは、この変化を受動的に待つのではなく、自社のどのプロセスにAIを組み込むべきか、そのためにどのようなガバナンスが必要かを設計する、「AI戦略の実装家」としての役割です。