生成AIの導入は、もはや単なるコスト削減や業務効率化のツール導入に留まりません。

事業の根幹を揺るがし、新たな競争優位性を築くための戦略的投資です。しかし、そのポテンシャルを最大限に引き出すためには、技術の複雑性、セキュリティリスク、そして組織変革という高いハードルを越えなければなりません。

この記事では、生成AI導入プロジェクトを成功に導くために、なぜ専門の支援パートナーが必要なのか、そして数ある選択肢の中から自社に最適なパートナーを見極めるための具体的なポイントを解説します。

- 多くの企業が生成AI導入支援を必要とする本質的な理由

- 専門家が指摘する、AI導入プロジェクトで陥りがちな失敗の罠

- 自社の成功を左右する、最適な導入支援パートナーを選ぶための7つの基準

1.なぜ今、多くの企業が「生成AI導入支援」を必要とするのか?

多くの企業が専門家の支援を求めるのには、明確な理由があります。自社だけでAI導入を進めることの難易度は、想像以上に高いのが実情です。

理由1:技術の複雑性と急速な進化

生成AIの中核技術である大規模言語モデル(LLM)は日々進化しており、どのモデルが自社の課題解決に最適かを見極めるのは容易ではありません。

また、ハルシネーション(AIがもっともらしい嘘をつく現象)のリスクを抑制し、社内データと連携させて回答精度を高めるRAG(検索拡張生成)といった専門技術を使いこなすには、高度な知見が不可欠です。

理由2:セキュリティとガバナンスという経営課題

生成AIの利用には、機密情報や個人情報の漏洩リスクが常につきまといます。

従業員が安全にAIを活用するための利用ガイドラインの策定や、経済産業省などが定める「AI事業者ガイドライン」に準拠したガバナンス体制の構築は、技術部門だけの問題ではなく、経営層が主導すべき重要な課題です。

理由3:PoC(概念実証)を成功させ、全社展開へ繋げる難しさ

AI導入の成功は、小規模な実証実験(PoC)から始めるのが鉄則です。

しかし、ある調査ではAIプロジェクトの85%が実用化に至らないと報告されており、PoCで終わらせず全社展開へとスケールさせる「死の谷」を越えるには、明確な戦略と組織的な推進力が不可欠となります。

参考:BMCブログ|Gartner社はAIプロジェクトの85%が失敗すると予測

2.【失敗事例に学ぶ】生成AI導入で陥りがちな3つの罠

成功への近道は、先人たちの失敗から学ぶことです。AIプロジェクトで共通して見られる失敗の構造を理解し、同じ失敗をしないようにしましょう。

罠1:「AIのためのAI」- 目的不在でPoC倒れに終わる

最も致命的な失敗は、AIを導入すること自体が目的化してしまうことです。

「どの事業課題を解決するのか」という目的が不明確なままでは、PoCで一時的に良い結果が出たとしてもビジネス価値に繋がらず、プロジェクトは頓挫します。

罠2:「データ品質の軽視」- Garbage In, Garbage Out

AIの性能は、学習させるデータの質に大きく依存します。

「ゴミを入れれば、ゴミしか出てこない」のが原則であり、質の低い社内データをそのままAIに連携させても、期待する成果は得られません。データの前処理やクレンジングは、プロジェクトの成否を分ける隠れた重要プロセスです。

罠3:「現場の巻き込み不足」- 導入したツールが使われない

AI導入は、現場の業務フローを変革するプロセスです。企画段階から、実際にツールを使う現場のエンドユーザーを巻き込まずに進めると、「便利だと思って導入したのに、誰も使ってくれない」という事態に陥ります。優れたツールも、使われなければ価値を生みません。

3.生成AI導入支援サービスの主な種類と提供範囲

生成AI導入支援と一言で言っても、そのサービス内容は多岐にわたります。自社がどのフェーズで、どのような支援を必要としているのかを明確にすることが重要です。

1. 戦略コンサルティング

「そもそもAIで何ができるのか」「どの業務から着手すべきか」といった、最も上流の課題設定から支援します。ビジネスモデルの分析、課題の洗い出し、AI導入ロードマップの策定などが主な提供内容です。

2. PoC・プロトタイピング支援

特定の課題に対し、小規模な実証実験(PoC)の計画から実行、評価までを支援します。最小限の投資でAI活用の有効性を検証し、本格導入に向けたデータと判断材料を得ることを目的とします。

3. システム開発・インテグレーション

PoCで有効性が確認されたアイデアを、実際の業務で使えるシステムとして開発・実装します。既存の業務システム(CRMやERPなど)との連携や、セキュリティを担保した独自環境の構築などが含まれます。

4. 社員向け教育・リスキリング

全社員のAIリテラシー向上を目的とした研修や、特定の部門がAIを使いこなすための専門的なトレーニングを提供します。AIを組織文化として根付かせ、導入後の自走を支援します。

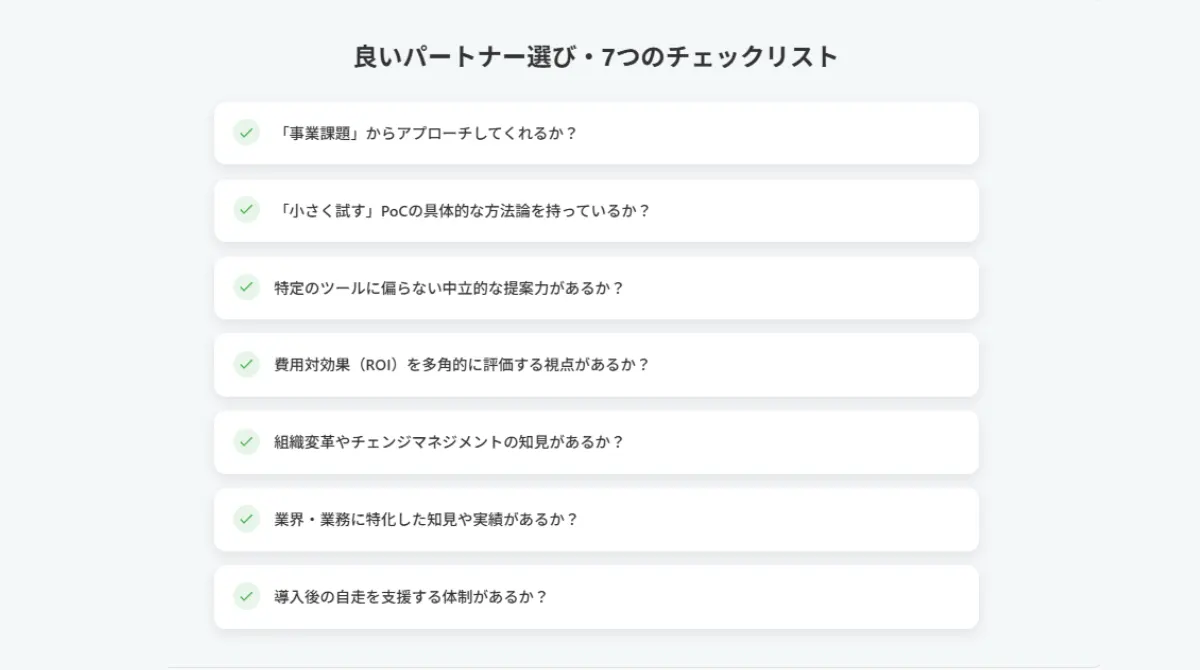

4.【最重要】失敗しない生成AI導入支援パートナーの選び方7つのチェックリスト

最適なパートナーを選ぶことは、プロジェクトの成否を9割決めると言っても過言ではありません。以下の7つのチェックリストを参考に、複数の企業を慎重に評価・検討してください。

1. 「事業課題」からアプローチ

優れたパートナーは、技術の話からではなく、「AIでどのビジネス課題を解決するのか」という課題特定から対話を始めます。「この新技術はすごい」といった技術先行の提案ではなく、あくまで事業貢献への道筋を示してくれるかを見極めましょう。

2. 「小さく試す」PoCの具体的な方法論

「まずは大規模な投資を」と提案するのではなく、仮説の有効性を検証し「早く、安く失敗する」ための具体的なPoCプランを提示できるかが重要です。リスクを最小限に抑えながら、学びを最大化するプロセスを共に設計してくれるかを確認してください。

3. 特定のツールに偏らない中立的な提案力がある

世の中にはChatGPTやGeminiなど様々な生成AIプラットフォームが存在し、それぞれに長所と短所があります。

自社の特定のツール販売を目的とせず、企業のIT環境や目的に応じて、最適な選択肢を中立的な立場で提案できるかが問われます。

4. 費用対効果(ROI)を多角的に評価する視点がある

投資対効果(ROI)を、単なる人件費削減といったコスト面だけで評価していないか。

生産性向上、顧客満足度向上、新たな事業機会の創出といった、戦略的な価値まで含めた多角的なフレームワークでROIを試算し、説明してくれるかを確認しましょう。

5. 組織変革やチェンジマネジメントの知見がある

AI導入は技術プロジェクトであると同時に、組織変革プロジェクトです。

従業員の不安を取り除き、現場を巻き込むためのトレーニングやコミュニケーションプランなど、変化への抵抗を乗り越えるための組織論的な知見を持っているかは重要なポイントです。

6. 業界・業務に特化した知見や実績がある

自社が属する業界の特有の課題や、専門的な業務プロセスへの深い理解があるか。過去の導入実績やケーススタディを確認し、机上の空論ではない、地に足のついた支援が期待できるかを見極めましょう。

7. 導入後の自走を支援する体制がある

最終的な目標は、パートナーに依存し続けることではなく、AI活用を内製化し、企業文化として根付かせることです。そのため、技術移転や人材育成までを視野に入れ、導入後の「自走」を支援する体制やプログラムが用意されているかを確認してください。

5.生成AI導入支援の費用相場と料金体系

導入支援の費用はプロジェクトの範囲や期間によって大きく異なりますが、一般的には以下のフェーズで料金が発生します。あくまで目安として参考にしてください。

コンサルティングフェーズの費用

課題整理やロードマップ策定、PoCの企画など、上流工程の支援です。プロジェクトの規模により、数十万円〜数百万円が一般的な相場です。

開発・実装フェーズの費用

PoCの開発やシステム連携など、実際の開発作業です。小規模なものであれば数百万円から、大規模なシステム開発になれば数千万円以上になることもあります。

補助金(IT導入補助金など)の活用

中小企業の場合、「IT導入補助金」などの公的な支援制度を活用することで、コスト負担を大幅に軽減できる可能性があります。補助金の申請支援に強いパートナーを選ぶのも一つの方法です。

ただし、補助金の対象や要件は公募回ごとに変わるため、必ず最新の公式情報を確認しましょう。

6.優れたパートナーは、AI導入の先にある「事業変革」を共に描く

生成AI導入支援パートナーを選ぶことは、単なる外注先の選定ではありません。それは、自社の未来を共に描き、複雑な変革の道のりを伴走してくれる「思考のパートナー」を見つけるプロセスです。

技術力はもちろんのこと、自社の事業や文化を深く理解し、現場と一体となって汗を流してくれるか。そして何より、AIという強力な「手段」を使って、その先にある「目的」、すなわち事業価値の創造というゴールを共有できるか。

その視点を忘れずに最適なパートナーシップを築き、AIがもたらす変革を掴み取ってください。