生成AIの波がビジネス界全体を席巻する中、「Googleの生成AI」は単なる技術トレンドの枠を超え、企業の競争力を根底から覆すほどのインパクトを持つに至っています。

しかし、そのサービスは多岐にわたり、「Gemini」「Vertex AI」といった名前は知っていても、全体像や自社の課題にどう活かせるのか、明確に把握できている方は少ないのではないでしょうか。

本記事の目的は、Googleの複雑なAIエコシステムを「翻訳」し、読者が自社のビジネス課題解決という目的に基づいて最適なツールを選択し、失敗なく導入するための「意思決定フレームワーク」を提供することにあります。

- Googleの生成AIエコシステムの全体像と、それがもたらすビジネス変革の本質

- 自社の課題解決に直結する具体的な活用シナリオと、最適なツールの選び方

- 失敗を回避し、AI導入を成功させるための実践的なステップとリスク管理手法

1.Google生成AIは「ツールの導入」から「ワークフローの革新」へ

現代のAI活用における最も重要なパラダイムシフトは、単一ツールの性能競争から、既存のビジネスワークフローにいかに深く統合できるかという「ワークフローへの移行」にあります。Googleの戦略の核心は、まさにこの点にあります。

GmailやGoogleドキュメントといった多くの人が慣れ親しんだツールにAIを深く「埋め込む」ことで、導入の障壁を下げ、誰もが自然にAIの恩恵を受けられる環境を構築しようとしているのです。

このアプローチは、AI導入が「IT部門のプロジェクト」ではなく、「全社的な業務改革」であることを示唆しています。

AIを導入すること自体を目的にするのではなく、「AIでどのビジネス課題を解決するのか」という課題先行のアプローチこそが、成功への唯一の道と言えるでしょう。

2.一目でわかる!Google生成AIエコシステムの全体像と主要サービス

Googleの生成AIサービスは多岐にわたりますが、その中核を成すのは、ユーザーの多様なニーズに応えるための「モデル」と、それらを活用するための「プラットフォーム」です。

ここでは、特に重要なサービスを整理し、その役割を解説します。

基盤となるAIモデル「Geminiファミリー」

Geminiは、テキスト、画像、音声、動画などを統合的に処理できる、Googleの最も高度なマルチモーダルAIモデル群です。用途に応じて複数のモデルが提供されています。

- Gemini 2.5 Pro: 最も高性能なモデル。複雑な分析、専門的な文章作成、高度なコーディングなど、質を最優先するタスクに適しています。

- Gemini 2.5 Flash: 速度とコスト効率を重視したモデル。チャットボットや要約など、迅速な応答が求められる用途に最適です。

- Gemini (旧Bard): 一般ユーザー向けの対話型AIアシスタント(無料版と、より高性能なモデルが使える有料版がある)。

開発者・企業向けプラットフォーム「Vertex AI」

Vertex AIは、GoogleのAIモデルや開発ツールを統合的に提供する、企業向けのプラットフォームです。専門的な知識がなくても、自社データを用いてAIモデルをカスタマイズしたり、独自のAIアプリケーションを構築したりすることが可能です。

特に、コーディングを最小限に抑える「AutoML」機能は、多くの企業にとってAI活用のハードルを大きく下げるものとなるでしょう。

ワークスペース統合型AI「Gemini for Google Workspace」

Gmail、ドキュメント、スプレッドシートなど、日々の業務で利用するGoogle WorkspaceにAI機能を直接統合したサービスです。

メールの文面作成支援、議事録の自動要約、データ分析の自動化など、既存のワークフローを離れることなく、生産性を劇的に向上させることができます。

その他の主要な生成AIサービス

- Imagen: テキストから高品質な画像を生成するAI。

- Chirp: 20億以上の音声データを学習した音声認識・生成モデル。

- Codey: コーディングに特化した生成AIモデル。

競合分析によれば、これらの多様なサービス群を一覧化し、それぞれの役割を解説する「エコシステム・カタログ」アプローチは、ユーザーが全体像を把握する上で非常に価値が高いとされています。

3.【目的別】ビジネス課題を解決するGoogle生成AI活用シナリオ10選

AIという抽象的な概念を、具体的なビジネス価値に転換するためには、「結局、何ができるのか?」という問いに答えることが不可欠です。

ここでは、多くの企業が抱えるであろう課題と、それに対応するGoogle生成AIの活用シナリオを紹介します。

業務効率化・コスト削減

- ドキュメント作成・要約の自動化: Gemini in Google Docsで、会議の議事録や報告書を瞬時に要約・清書する。

- メール対応の効率化: Gemini in Gmailで、受信メールの内容に応じた返信文案を自動生成し、対応時間を削減する。

- データ入力・集計の自動化: AI-OCRとVertex AIを連携させ、請求書などの非定型帳票からデータを自動で読み取り、スプレッドシートに整理する。

マーケティング・営業力強化

- マーケティングコンテンツの大量生成: Geminiを用いて、製品紹介ブログ記事やSNS投稿の草案を複数パターン生成し、ABテストに活用する。

- 顧客インサイトの発見: Vertex AIで顧客からの問い合わせ内容を分析し、新たなニーズや不満点を特定する。

- パーソナライズされた営業提案: 顧客データを分析し、Geminiで個々の顧客に最適化された提案メールやプレゼンテーション資料を作成する。

製品開発・イノベーション

- ソフトウェア開発の高速化: CodeyやGemini Code Assistを活用し、コーディングやデバッグ作業を効率化する。

- 新たなデザイン案の創出: Imagenを用いて、新製品のコンセプトデザインや広告ビジュアルのアイデアを大量に生成する。

戦略的意思決定

- 市場トレンドの分析・予測: Google検索の最新情報と連携できるGeminiを活用し、市場調査レポートや競合分析レポートを迅速に作成する。

- 社内ナレッジの活用: Vertex AI Searchを使い、社内に散在する膨大なドキュメントから必要な情報を瞬時に探し出し、質問に答えさせる。

4.結局、ChatGPTと何が違うのか?自社に最適なAIを選ぶための戦略的比較

「GoogleのAIはChatGPTとどう違うのか?」これは多くの人が抱く最大の疑問です。上位表示される競合サイトの多くが、この比較フレームワークを採用していることからも、その関心の高さがうかがえます。

結論から言えば、どちらが一方的に優れているというわけではなく、企業の目的やIT環境によって最適な選択は異なります。

| 比較軸 | Google Gemini | ChatGPT Enterprise |

|---|---|---|

| 思想・戦略 | 既存ワークフローへの「埋め込み」型。Googleエコシステムとの深い連携が強み。 | あらゆるシステムに接続可能な「ユニバーサルAIレイヤー」。汎用性と柔軟性が強み。 |

| 強み | 最新性と網羅性:Google検索と連携し、リアルタイムの情報に基づいた回答が可能。 | 専門性と推論能力:専門的な長文コンテンツの生成や、複雑なコーディングにおいて優位性があるとの評価が多い。 |

| 最適な企業 | Google Workspaceを全社的に導入しており、コスト効率とシームレスな統合を重視する企業。 | 多様なIT環境を持ち、特定の分野(開発など)で最高の性能を求める企業。 |

| 価格戦略 | Workspaceのビジネスプランに標準搭載されるなど、非常に競争力が高い。 | 価格は要問い合わせのカスタム契約が基本(ユーザーあたり月額60ドル前後と推定)。 |

この選択は、単なるツール選びではなく、企業のIT哲学そのものを反映します。自社の状況を客観的に分析し、最適なプラットフォームを選択することが重要です。

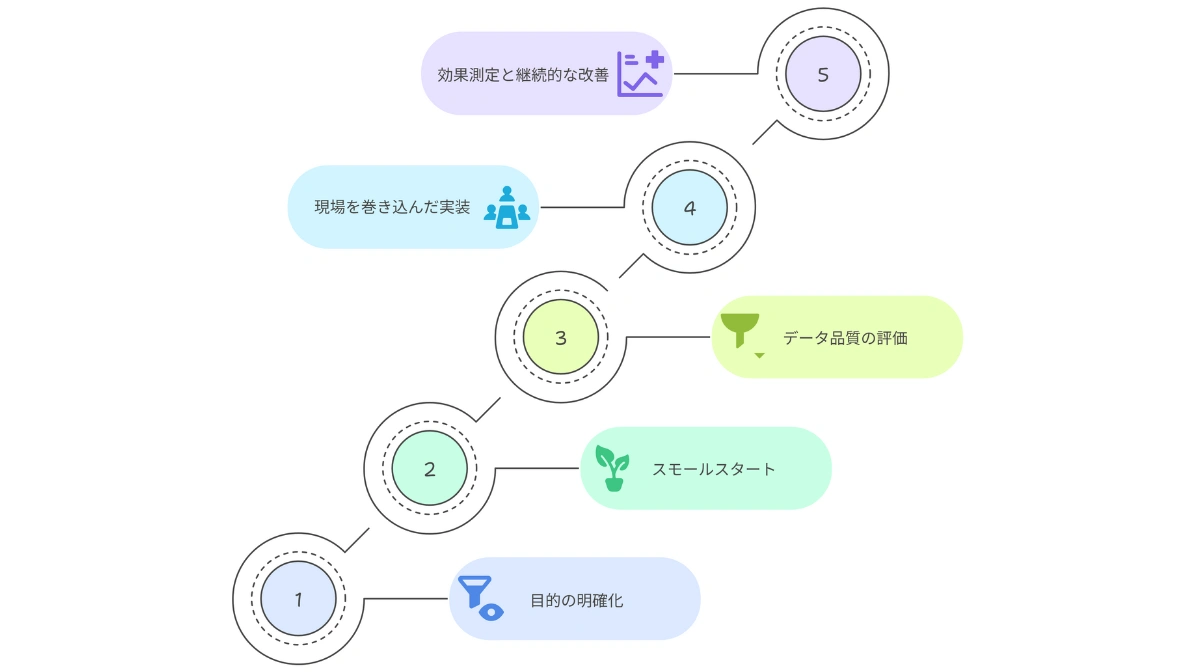

5.Google生成AI導入を成功に導く5つのステップ【失敗しないための実践ガイド】

かつて『AIプロジェクトの85%が実用化に至らない』と指摘されたように、その導入は決して簡単ではありません。成功の鍵は、技術ではなく、戦略とプロセスにあります。

参考|BMC Software: Why does Gartner predict up to 85% of AI projects will “not deliver” for CIOs?

ここでは、失敗を回避し、着実に成果を出すための5つのステップを紹介します。

ステップ1:目的の明確化(課題先行アプローチ)

最も重要な最初のステップは、「AIで何を解決したいのか?」というビジネス課題を具体的に定義することです。例えば、「顧客満足度を20%向上させる」「請求書処理の時間を50%削減する」といった、測定可能な目標(KPI)を設定することが不可欠です。

ステップ2:スモールスタート(PoC:概念実証)

いきなり大規模な投資を行うのではなく、まずは特定の課題に絞って小規模な実証実験(PoC)から始めます。これにより、「早く、安く失敗する」ことで学びを得て、本格導入へのリスクを最小限に抑えることができます。

ステップ3:データ品質の評価と整備

「ゴミを入れれば、ゴミしか出てこない」という原則の通り、AIの性能はデータの品質に大きく依存します。保有データの種類、場所、品質を評価し、必要であればクレンジング(重複削除、表記ゆれ統一など)を行うことが、プロジェクトの成否を分けます。

ステップ4:現場を巻き込んだ実装とフィードバック

AIは現場で使われなければ意味がありません。企画段階から、実際にツールを使用するエンドユーザーを巻き込み、フィードバックを得ながら改善を繰り返す「共に作る」姿勢が、形骸化を防ぐ鍵となります。

ステップ5:効果測定と継続的な改善(MLOps)

導入後は、ステップ1で設定したKPIを基に効果を測定し、ROIを評価します。また、AIモデルの性能は時間と共に劣化するため、継続的に監視し、再学習やアップデートを行う運用体制(MLOps)を構築することが、AIの価値を持続させる上で不可欠です。

6.注意すべき法的リスクと倫理|安全なAI活用のためのガバナンス体制とは

生成AIの活用は、生産性を飛躍させる一方で、情報漏洩、著作権侵害、ハルシネーション(もっともらしい嘘)といった新たなリスクも生み出します。

これらのリスクに対応するためには、技術的な対策だけでなく、全社的なガバナンス体制の構築が不可欠です。

経済産業省や総務省が公開している「AI事業者ガイドライン」などを参考に、自社におけるAI利用のルールを明確に定めることが求められます。

例えば、機密情報の入力を禁止したり、AIが生成した文章をファクトチェックするプロセスを義務付けたりすることが具体的な対策となります。

AI倫理への取り組みは、単なるコンプライアンス上のコストではなく、顧客と社会からの信頼を獲得し、長期的な競争優位性を築くための「戦略的投資」であると認識することが重要です。

参考|経済産業省:「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を取りまとめました

7.Google生成AIを競争力に変えるための第一歩

本記事では、Googleの生成AIエコシステムの全体像から、具体的な活用法、導入を成功させるためのステップ、そして伴うリスクまでを包括的に解説しました。

Googleの生成AIは、個別のタスクを自動化するツールに留まらず、ビジネスの進め方そのものを変革するポテンシャルを秘めています。その力を最大限に引き出す鍵は、自社の課題を深く理解し、明確な目的を持ってテクノロジーと向き合う「戦略的視点」に他なりません。

この記事が、読者の皆様にとって、情報過多の霧を晴らし、自社のビジネスを次のステージへと導くための一助となれば幸いです。まずは、自社の業務の中に潜む「非効率」や「面倒」な点を見つけ、それを解決できる小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。