生成AIの進化が、ビジネスのあり方を根底から変えようとしています。

この変革の時代において、AIを「使う側」のビジネスパーソンにとって、その知識とスキルを証明する新たな指標が生まれました。

それが、一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)が提供する「生成AIパスポート」です。

しかし、多くの人が「G検定とはどう違うの?」「取得して本当に意味があるの?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。

本記事では、単なる資格の概要解説に留まらず、AI時代を生き抜くための「戦略的投資」として、生成AIパスポートがなぜ今重要なのか、本質的な価値を解き明かし、あなたのキャリアをスピードアップさせるための具体的な活用戦略を提示します。

- 生成AIパスポートの試験概要、難易度、出題範囲の全て

- G検定など他のAI資格との明確な違いと、どちらを選ぶべきかの指針

- 資格取得のメリットと、合格後の具体的なキャリア活用法

1.なぜ今、すべてのビジネスパーソンに「生成AIパスポート」が重要なのか?

AIの導入は、もはや一部のエンジニアやデータサイエンティストだけの課題ではありません。

企画、マーケティング、人事、経営など、あらゆる職種のビジネスパーソンが、AIを正しく理解し、事業に活用していくことが求められています。

生成AIパスポートは、そのための強力な武器となります。

AIを「使う側」に必須の共通言語

AIプロジェクトの成功は、技術部門とビジネス部門の円滑な連携にかかっています。

生成AIパスポートで学ぶ知識は、両者の間に立つ「翻訳者」としての役割を果たすための共通言語となります。

AIの基本的な仕組み、できること・できないこと、そしてビジネス応用の可能性を理解することで、より具体的で実現可能な企画を立案し、エンジニアとの対話をスムーズに進めることができるようになります。

リスクを理解し、安全に活用するための羅針盤

生成AIは便利なツールである一方、ハルシネーション(もっともらしい嘘の情報を生成する現象)や、情報漏洩、著作権侵害といったリスクが生じる可能性もあります。

企業が安全にAI活用を推進するには、全従業員がこれらのリスクを正しく認識し、適切な利用ガイドラインを遵守することが不可欠です。

生成AIパスポートの学習を通じて、著作権法や個人情報保護法といった関連法規の基礎や、AI倫理の原則を体系的に学ぶことは、自社を不測の事態から守ることにつながります。

2.「生成AIパスポート」とは?試験の基本情報を総まとめ

ここでは、生成AIパスポートの基本的な情報を整理します。どのような試験なのか、全体像を把握しましょう。

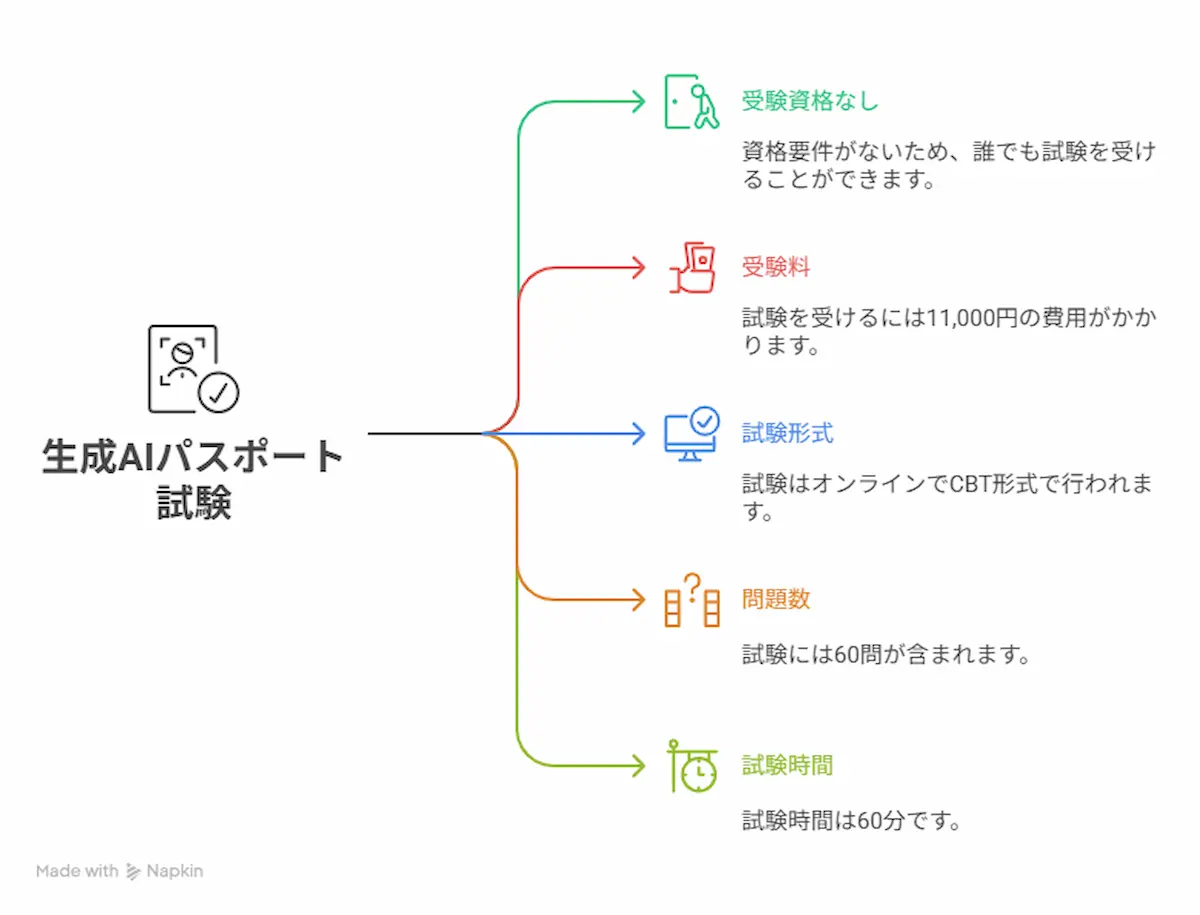

試験概要(運営団体、受験料、形式など)

生成AIパスポートは、一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)が主催する民間資格です。AIを企画・活用する側のリテラシーを証明することを目的としています。

- 主催団体: 一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)

- 受験資格: 特になし

- 受験料: 11,000円(税込)

- 試験形式: CBT(Computer Based Testing)方式、オンライン受験

- 問題数: 60問

- 試験時間: 60分

参考:一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)生成AIパスポート

出題範囲とシラバスのポイント

シラバスは、AIの歴史や技術的な基礎から、具体的な活用法、さらにはリスクや倫理といった、AIを安全かつ効果的に利用するために必要な知識が網羅されています。

- 第1章: AI(人工知能)の概要

AIの定義、歴史、産業への影響など、基礎的な概念を問われます。 - 第2章: 生成AIの技術

大規模言語モデル(LLM)やTransformer、各種モデルの種類といった、生成AIの中核技術に関する知識が対象です。 - 第3章: 生成AIのプロンプトと活用

具体的なプロンプトエンジニアリングの手法や、ビジネスシーンでの多様なユースケースに関する内容です。 - 第4章: 生成AIのリスク・倫理・法務

ハルシネーション、バイアス、著作権、個人情報保護など、実務で最も重要となるリスク管理に関する知識が問われます。

合格率と難易度 – 初学者でも挑戦しやすい?

2024年6月に第1回の試験が実施されたばかりで、公式な合格率はまだ発表されていません(2025年8月時点)。

しかし、シラバスの内容はAIの基本的な活用リテラシーを問うものであり、IT系のバックグラウンドがない初学者でも、公式テキストを中心に学習すれば十分に合格が狙える難易度設定とされています。

ITパスポート試験と同等か、それよりやや易しいレベルと想定すると良いでしょう。

3.【徹底比較】G検定やITパスポートとの違いは?

AI関連の入門資格としてよく名前が挙がる「G検定」や、ITの基礎知識を問う「ITパスポート」。

これらと生成AIパスポートは、目的も対象者も異なります。どの資格が自分に合っているか、比較検討してみましょう。

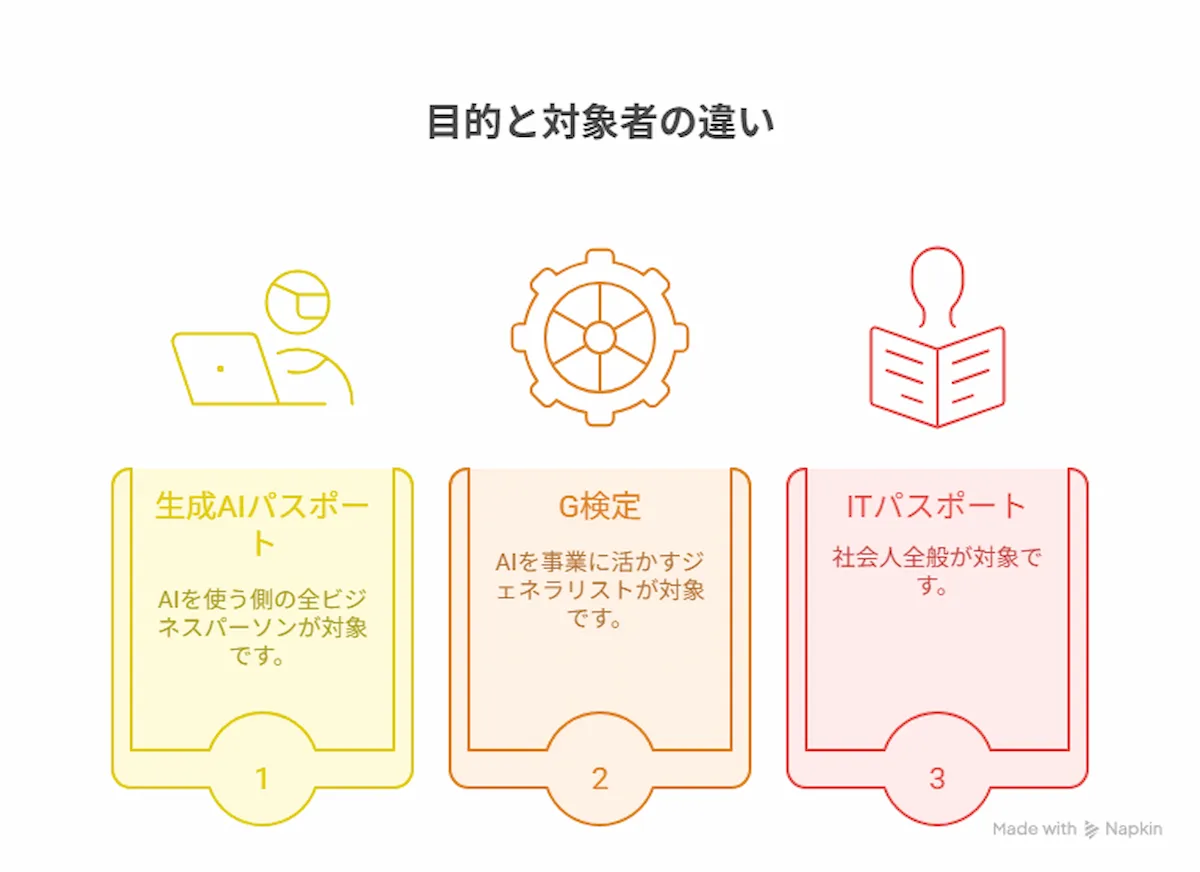

目的と対象者の違い

- 生成AIパスポート:「AIを使う側」の全ビジネスパーソンが対象。生成AIの活用企画やリスク管理に特化した、実践的なリテラシーの証明を目的とします。

- G検定: AIを事業に活かす「ジェネラリスト」が対象。ディープラーニングを中心に、より広範なAI技術の知識と事業活用能力の証明を目的とします。

- ITパスポート: 社会人全般が対象。AIに限らず、IT全般に関する基礎的な知識を証明することを目的とします。

簡単に言えば、次のような位置づけになります。

- 広くIT全般を知りたいなら「ITパスポート」

- AI全体の動向を掴みたいなら「G検定」

- 明日から生成AIを仕事で使いたいなら「生成AIパスポート」

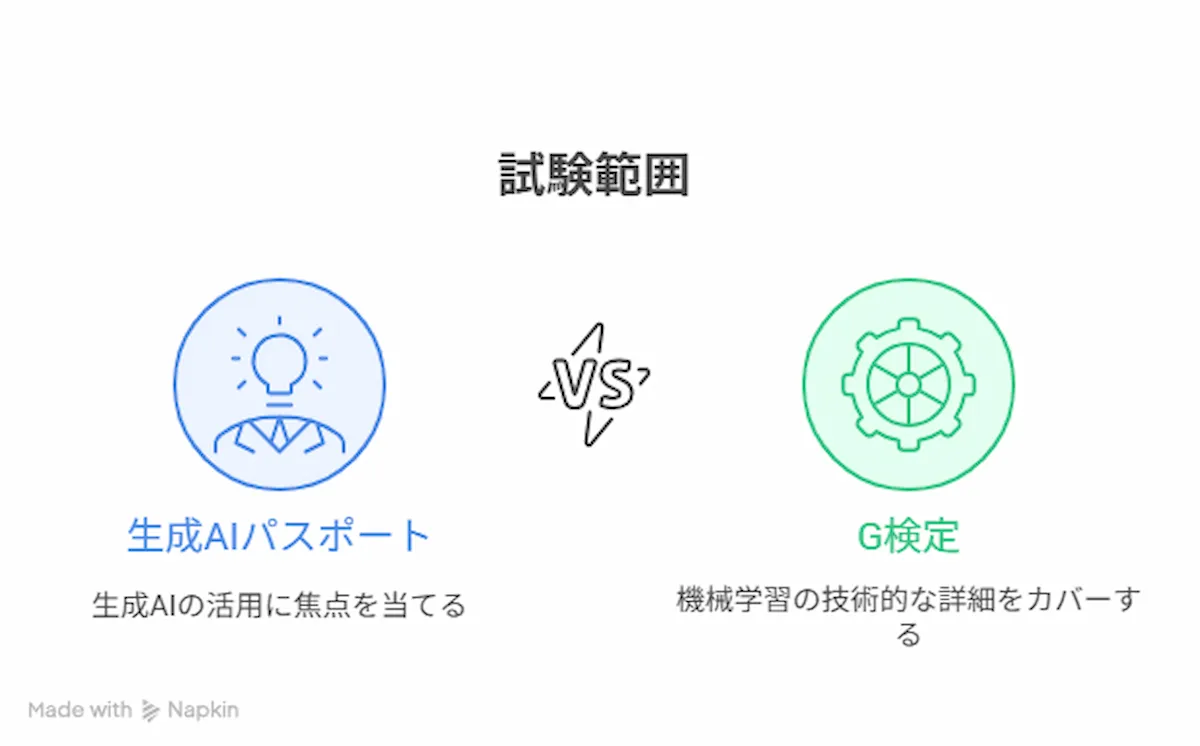

試験範囲と難易度の比較

試験範囲は、生成AIパスポートが「生成AIの活用」にフォーカスしているのに対し、G検定は機械学習やディープラーニングの技術的な詳細をより多く含みます。

そのため、一般的に難易度はG検定の方が高いとされています。

生成AIパスポートは、非エンジニアのビジネスパーソンが最初の一歩として挑戦するのに最適な資格です。

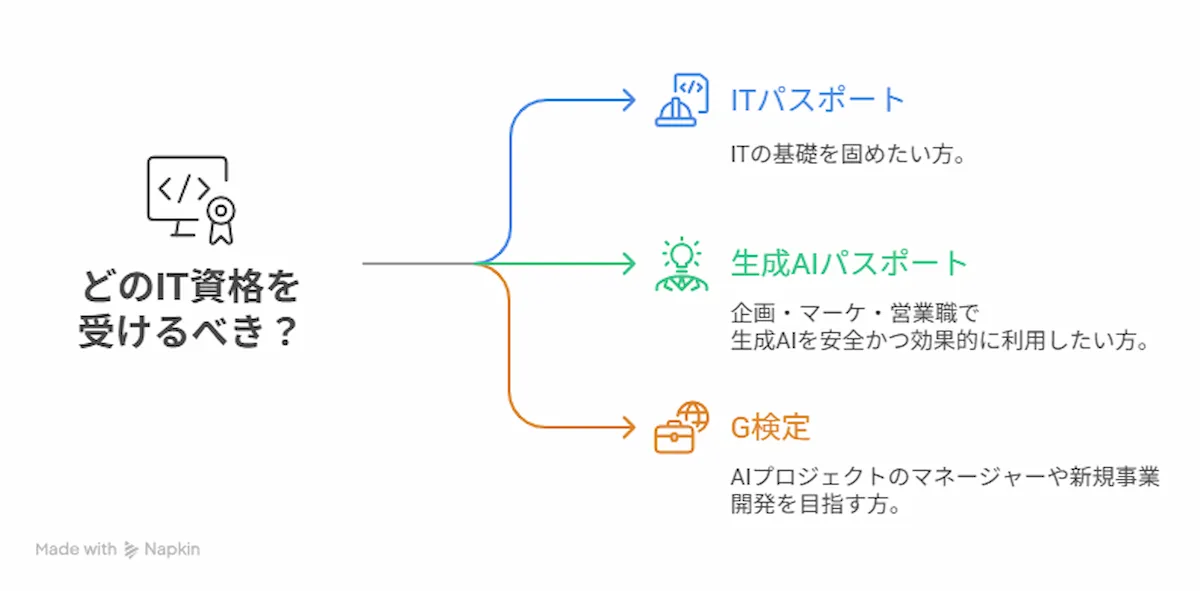

あなたはどれを受けるべき?目的別おすすめ資格

- 職種問わず、まずはITの基礎を固めたい方: ITパスポート

- 企画・マーケ・営業職などで、生成AIを安全かつ効果的に業務利用したい方: 生成AIパスポート

- AI関連プロジェクトのマネージャーや、AIを活用した新規事業開発を目指す方: G検定(生成AIパスポート取得後のステップアップとしても有効)

参考:一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)|G検定

参考:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)|ITパスポート

4.生成AIパスポートを取得する4つのメリット

この資格を取得することは、単に知識が身につくだけでなく、キャリアや組織全体に多くのメリットをもたらします。

メリット1:体系的な知識で、AI活用の不安を払拭

「なんとなく」で使っていた生成AIについて、その仕組みからリスクまでを体系的に学ぶことで、「なぜそうなるのか」を理解できます。

これにより、AI活用の漠然とした不安が自信に変わり、より積極的かつ効果的な活用ができるようになります。

メリット2:市場価値の向上とキャリアの差別化

AIリテラシーは、今後ますます重要なビジネススキルとなります。

資格という客観的な形でスキルを証明することで、社内でのAI推進担当者に抜擢されたり、転職市場での価値を高めたりと、キャリアアップの可能性が広がります。

メリット3:AI関連プロジェクトでの円滑なコミュニケーション

前述の通り、AIに関する「共通言語」を持つことで、エンジニアや外部ベンダーとのコミュニケーションが円滑になります。

これにより、プロジェクトの手戻りを減らし、迅速な意思決定ができます。

メリット4:企業としてのAIガバナンス強化への貢献

従業員一人ひとりが正しい知識を持つことは、企業全体のAIガバナンス体制を強化する上で不可欠です。

資格取得者が増えることで、組織全体のリスクリテラシーが向上し、より安全なAI活用の土壌が育まれます。

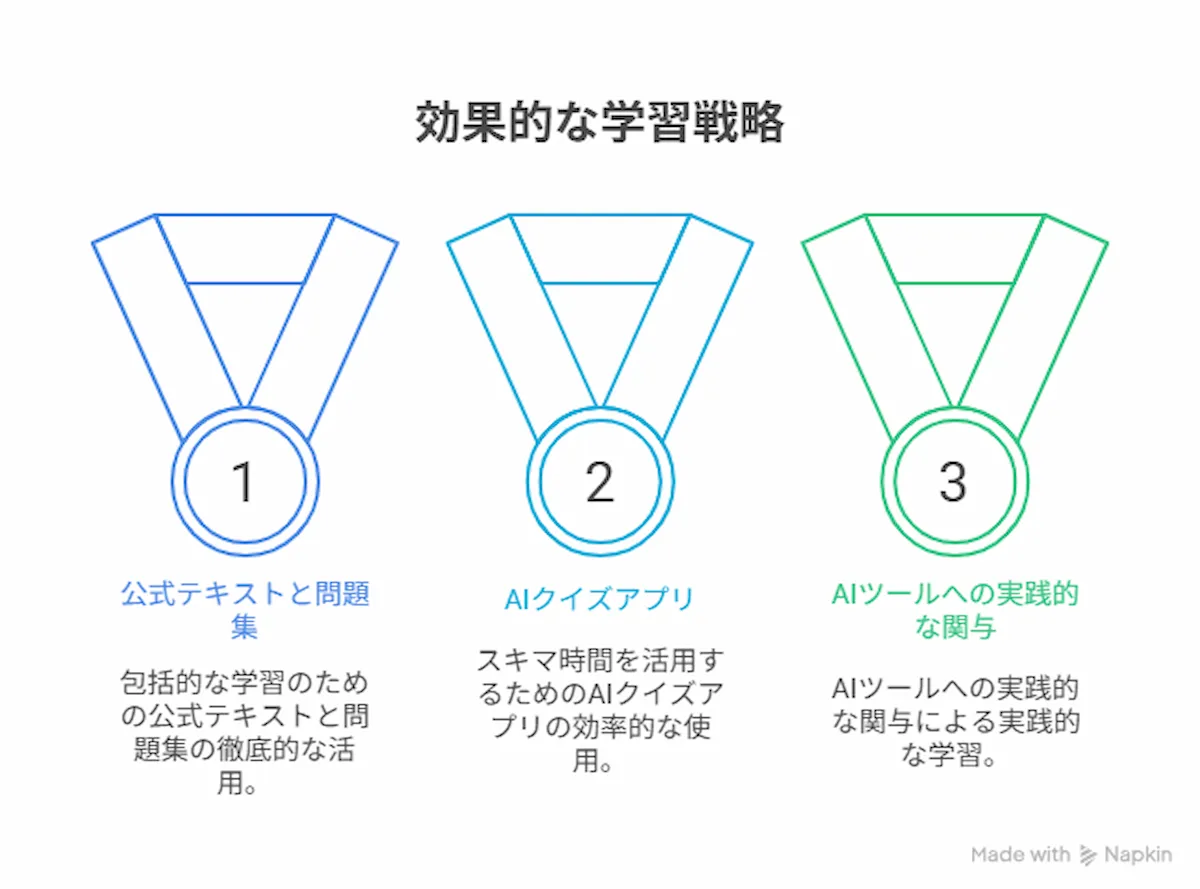

5.最短で合格を目指す!生成AIパスポート試験の効率的な勉強方法

効率的に学習を進め、最短での合格を目指すための具体的な勉強法を紹介します。

公式テキストと問題集の徹底活用

まずは、GUGAが認定する公式テキストを読み込み、シラバスの全体像を把握することが王道です。

テキストを1〜2周通読したら、公式問題集を繰り返し解き、知識の定着を図りましょう。

間違えた問題は、なぜ間違えたのかをテキストに戻って確認する作業が重要です。

スキマ時間を活用する「AIクイズアプリ」

通勤時間や休憩時間などのスキマ時間を活用できる、スマートフォン向けのクイズアプリや学習サイトも登場しています。ゲーム感覚で知識を確認することで、無理なく学習を継続できます。

実際にAIツールに触れながら学ぶことの重要性

テキストの知識を「生きた知識」にするためには、実際にChatGPTやGeminiなどの生成AIツールに触れることが不可欠です。

学習したプロンプトのテクニックを試したり、AIの回答の癖や限界を体感したりすることで、より深いレベルでの理解に繋がります。

6.資格取得で終わらせない!ビジネス現場での実践的活用法

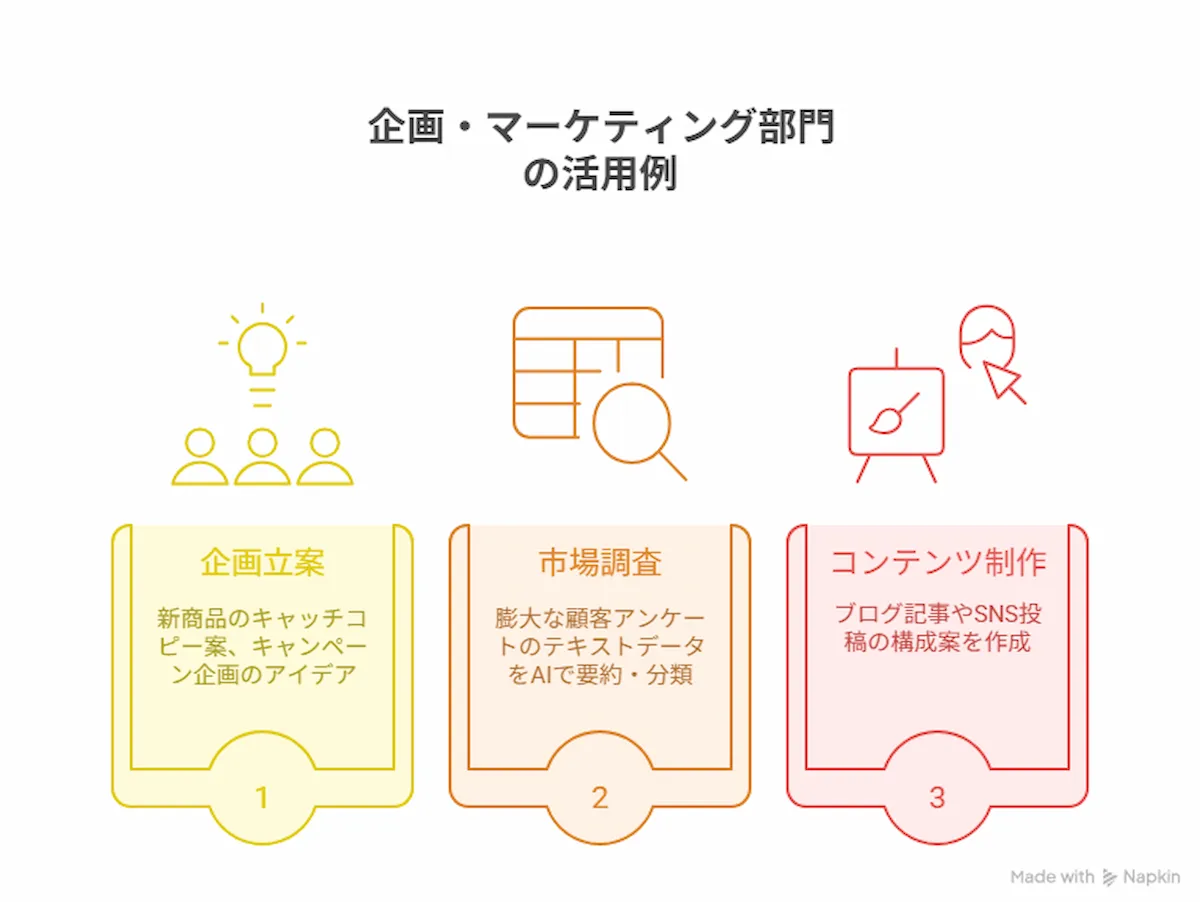

この資格の真価は、取得した知識をいかにして実務で活かすかにかかっています。ここでは、職種別の具体的な活用シーンを提案します。

企画・マーケティング部門での活用例

- 企画立案: 新商品のキャッチコピー案や、キャンペーン企画のアイデアを生成AIに壁打ち相手になってもらい、着想の多様化。

- 市場調査: 膨大な顧客アンケートのテキストデータをAIで要約・分類し、インサイトの抽出。

- コンテンツ制作: ブログ記事やSNS投稿の構成案を作成させ、制作プロセスを効率化。

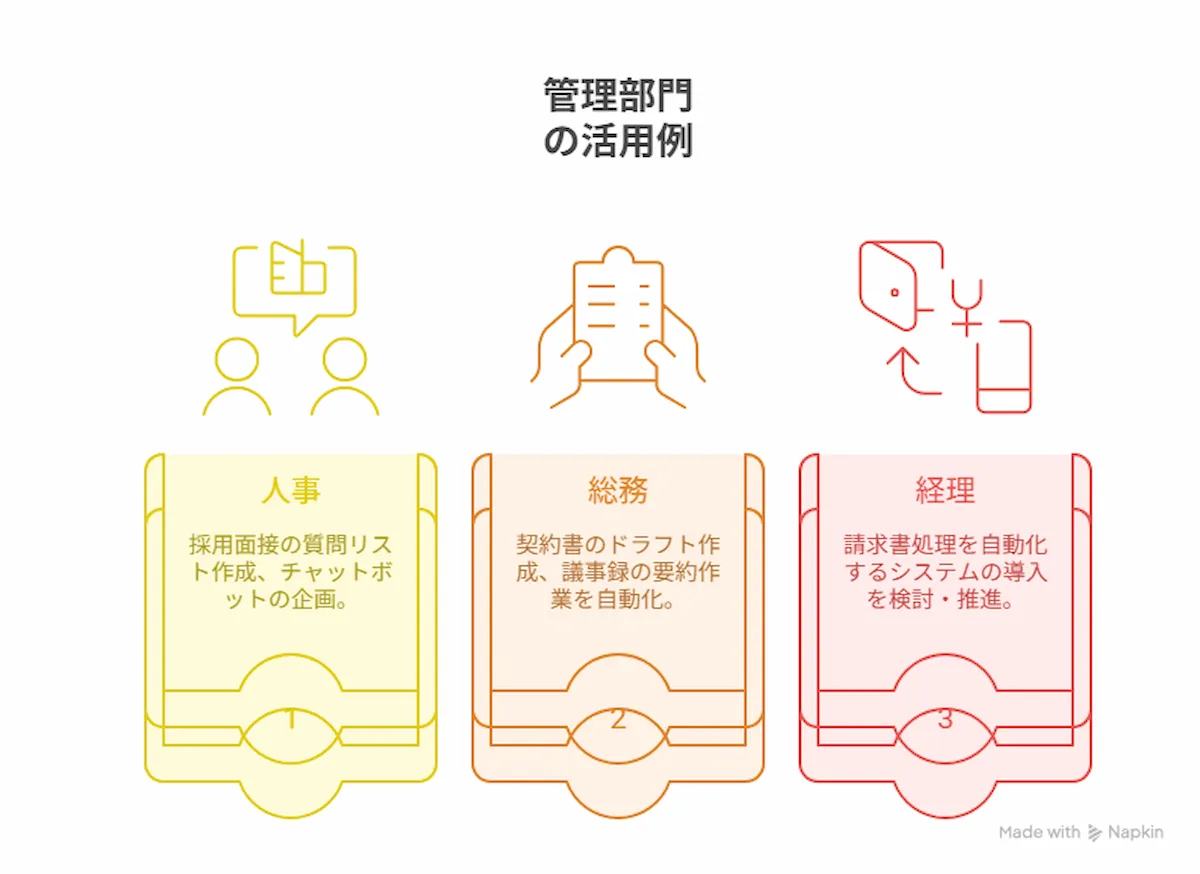

管理部門(人事・総務・経理)での活用例

- 人事: 採用面接の質問リスト作成や、社内規定に関する問い合わせに自動で回答するチャットボットの企画。

- 総務: 契約書のドラフト作成や、議事録の要約作業を自動化し、コア業務への集中。

- 経理: AI-OCRと連携し、請求書処理を自動化するシステムの導入を検討・推進。

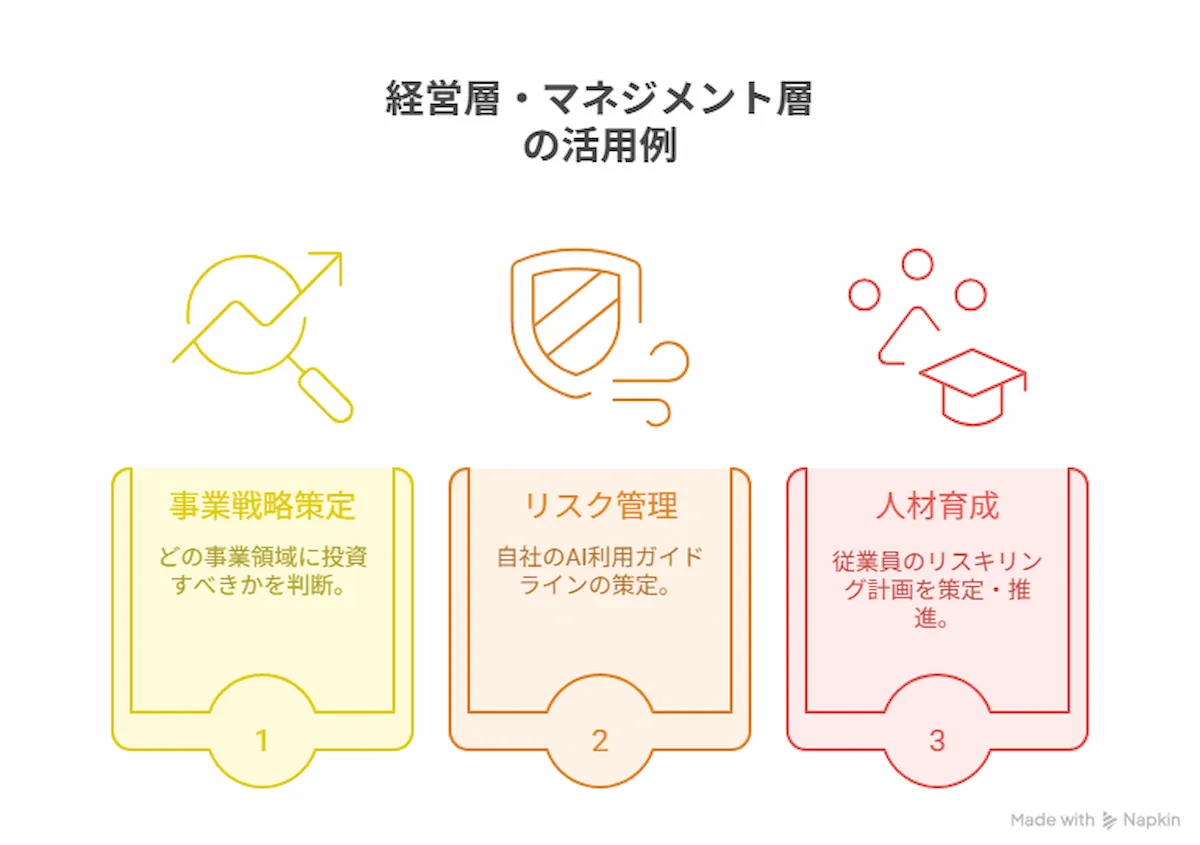

経営層・マネジメント層としての活用例

- 事業戦略策定: AI導入を「コスト削減」だけでなく「新たな価値創出」の機会と捉え、どの事業領域に投資すべきかを判断。

- リスク管理: 自社のAI利用ガイドラインの策定を主導し、全社的なコンプライアンス体制の構築。

- 人材育成: AI時代に求められるスキルセットを定義し、従業員のリスキリング計画を策定・推進。

7.生成AIパスポートは、未来のキャリアを拓く第一歩

本記事では、生成AIパスポートについて、その概要からG検定との違い、具体的な活用法までを多角的に解説しました。

変化の激しい時代において、自らの手でキャリアを切り拓き、ビジネスの未来を創造するための「思考のOS」をインストールする作業と言えるでしょう。

生成AIパスポートは、AI時代を生き抜くすべてのビジネスパーソンにとっての「共通言語」であり、キャリアの可能性を拡げるための『戦略的投資』です。

資格取得で得た体系的な知識と自信を胸に、ぜひ、あなたのビジネス現場でAI活用の新たな一歩を踏み出してください。