テキストを入力するだけで、人間のように自然な音声を創り出す「音声生成AI」。YouTubeのナレーションからビジネス利用まで、その活用は急速に身近なものになっています。

しかし、ツールの種類が多すぎて「どれを選べばいいかわからない」「商用利用や著作権は大丈夫?」といった悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事は、そんなあなたの疑問にすべてお答えする決定版ガイドです。

音声生成AIの基本から、あなたに最適なツールの選び方、具体的な使い方、そして安全に利用するための注意点まで、専門家が徹底的に解説します。

- 音声生成AIの基本的な仕組みと、コンテンツ制作やビジネスにもたらすメリット

- 【目的別】無料・商用OKなど、あなたに最適なツールを見つけるための選び方と、おすすめ20選の徹底比較

- ツールの具体的な使い方から、著作権やディープフェイクなど、安全に活用するために知っておくべき倫理的・法的課題

1.音声生成AIの基礎知識

音声生成AIの世界に飛び込む前に、まずはその根幹をなす基本的な概念を理解することが重要です。

このセクションでは、「音声生成AIとは何か」「どのような仕組みで自然な声を生み出しているのか」、そして「導入することでどのようなメリットがあるのか」という3つの核心的な問いに答えていきます。

そもそも音声生成AIとは?

音声生成AIとは、文字通り「AI(人工知能)を用いて音声を生成する技術」のことです。

日本の特許庁の定義によれば、「音声以外の入力情報から音声を生成すること」とされています。

現在、最も一般的で広く利用されているのは、文章(テキスト)情報を入力し、それを人間が話しているかのような音声データとして出力するテキスト読み上げ(Text-to-Speech、TTS)技術です。

この技術は、近年注目を集める「生成AI(Generative AI)」の一分野に位置づけられます。

生成AIとは、学習したデータから新しいコンテンツを創り出すAIの総称であり、テキストを生成するChatGPTや画像を生成するMidjourneyなどと同じカテゴリーに属します。

音声生成AIは、この生成AIの能力を「音声」という領域に特化させたものと言えるでしょう。

どういう仕組み?技術の進化をわかりやすく解説

現代の音声生成AIがなぜこれほどまでに自然な音声を創り出せるのかを理解するためには、その技術的な進化の過程を知ることが役立ちます。

かつての「ロボット声」から現在の「人間らしい声」への飛躍は、音声合成方式の根本的な変化によってもたらされました。

この進化は、大きく分けて二つの段階で説明できます。

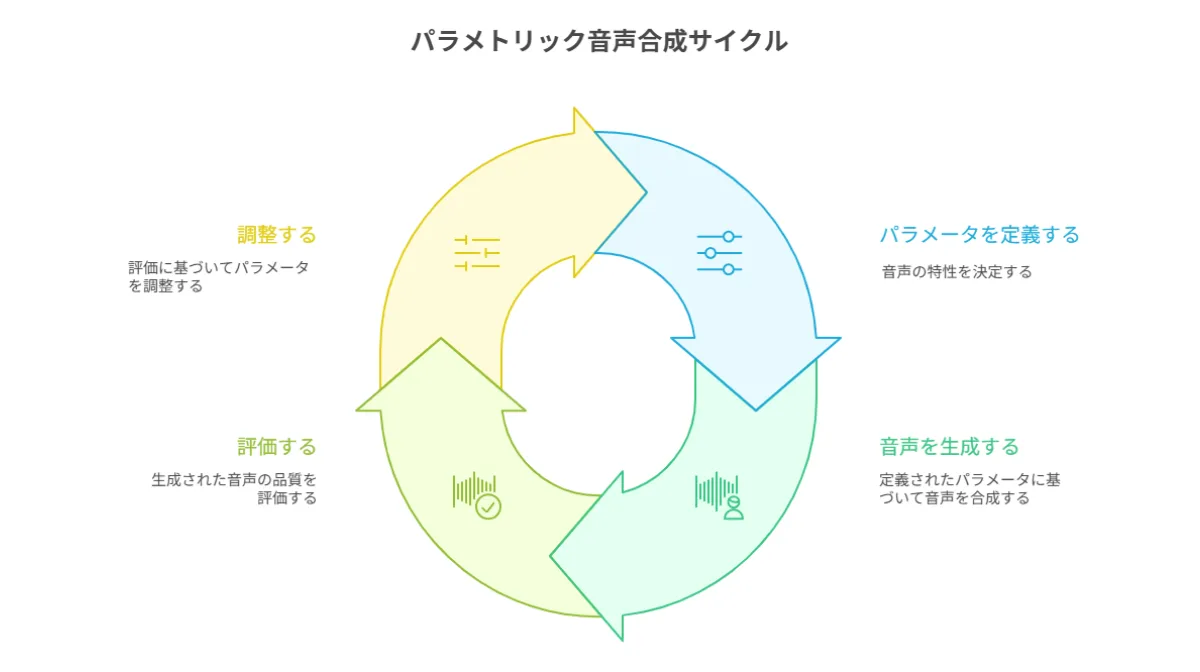

旧来の合成方式(ロボット声の時代)

パラメトリック合成方式

かつての音声合成は、声の高さや速さ、音量といったパラメータをルールに基づいて制御し、音声を生成していました。

この方法は計算コストが低いという利点がありましたが、あらかじめ定められたルールに厳密に従うため、イントネーションや感情のニュアンスに乏しく、どうしても機械的で不自然な「ロボット声」になりがちでした。

現代の合成方式(人間らしい声の時代)

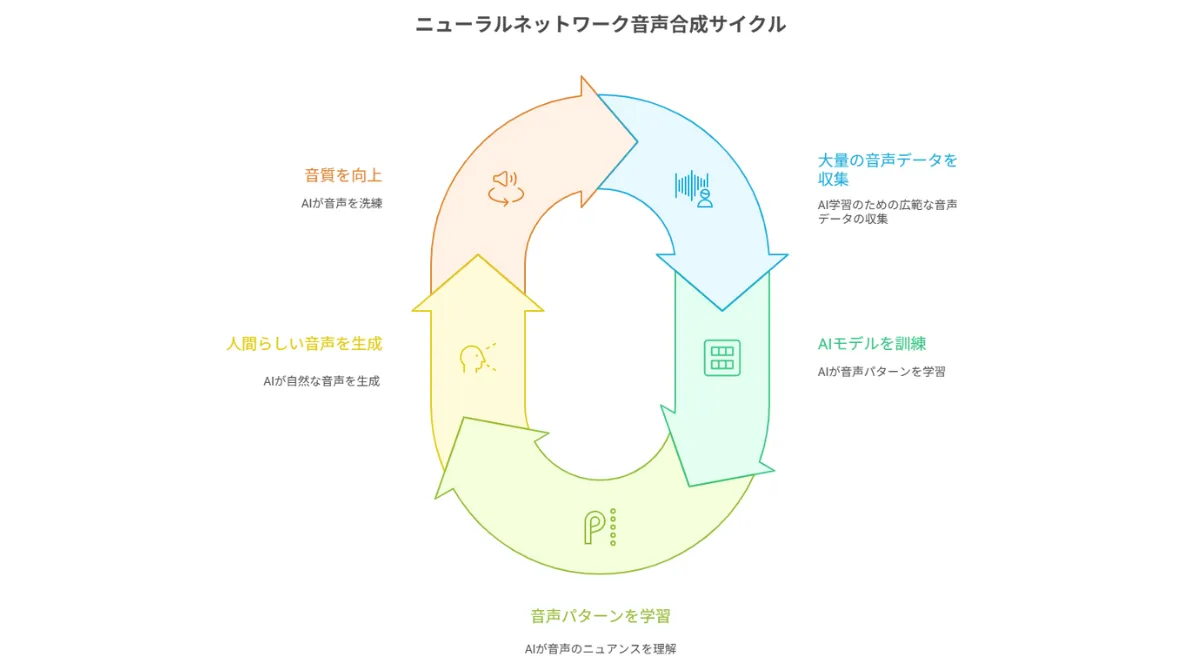

ニューラルネットワークベースの合成方式

近年の技術革新の主役は、人間の脳神経を模したニューラルネットワーク、特に深層学習(ディープラーニング)を用いる手法です。

この方式では、膨大な量の人間の音声データをAIに学習させ、声の波形や特徴、文脈に応じたイントネーションのパターンなどを自ら学ばせます。

ルールで教え込むのではなく、大量のサンプルから「人間らしい話し方」の法則性をAI自身が発見するのです。

Googleの「WaveNet」に代表されるような、DeepMind社の専門技術を基盤としたAPIは、このアプローチによって人間と聞き分けが困難なレベルの音質を実現しています。

このパラメトリック方式からニューラルネットワーク方式への移行こそが、音声生成AIが「単なる読み上げ機」から「表現力豊かなナレーター」へと進化した最大の要因です。

音声生成AIを導入するメリット

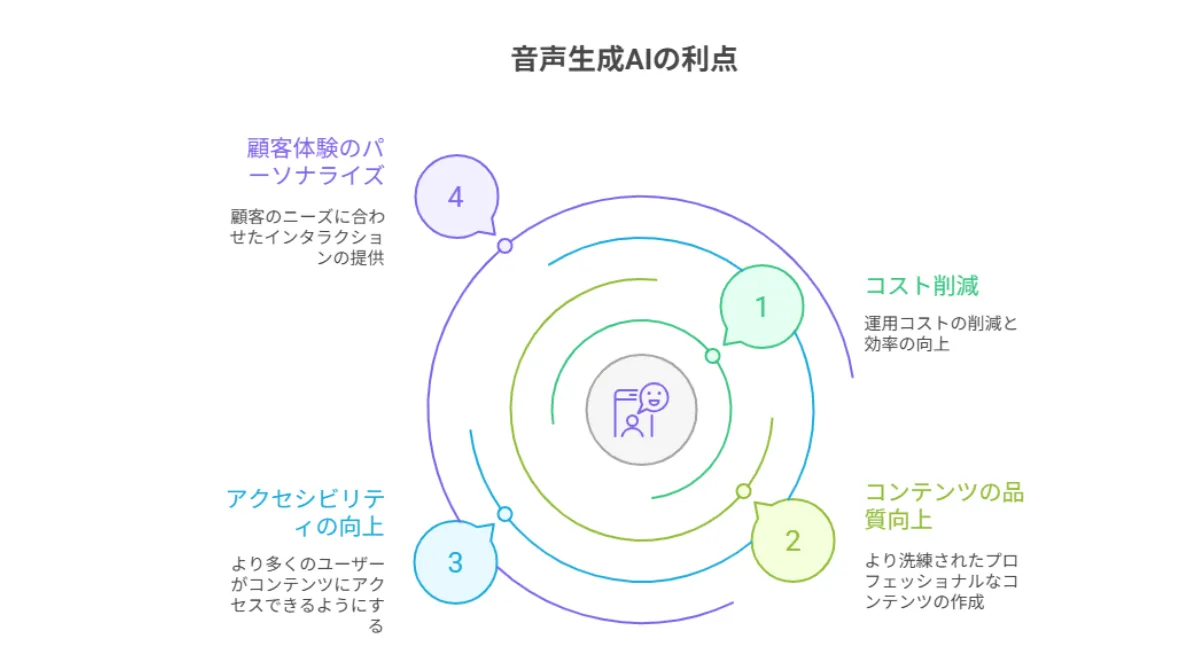

音声生成AIを導入することは、個人から大企業まで、さまざまなユーザーに多岐にわたるメリットをもたらします。 主な利点を4つのカテゴリーに分けて解説します。

コスト削減と効率化

従来、高品質なナレーションを制作するには、プロのナレーターや声優への依頼、スタジオのレンタル、録音・編集作業など、多大なコストと時間が必要でした。

音声生成AIは、これらのプロセスを劇的に変革します。 テキストを入力するだけで即座に音声ファイルが生成できるため、制作コストと時間を大幅に削減できます。

特に、多言語対応のナレーションが必要な場合、各言語のナレーターを個別に手配する手間とコストをなくし、グローバルなコンテンツ展開を容易にします。

コンテンツの品質向上

音声生成AIは、常に安定した品質のナレーションを提供します。

人間によるナレーションで起こりがちな読み間違いやイントネーションのばらつき、体調による声質の変化などがありません。

これにより、YouTube動画、ポッドキャスト、eラーニング教材、企業のプレゼンテーションなど、あらゆる音声コンテンツの品質を均一化し、プロフェッショナルな印象を与えることができます。

アクセシビリティの向上

音声生成AIは、ウェブアクセシビリティの向上にも大きく貢献します。

ウェブサイトやドキュメントの内容を音声で読み上げる機能を提供することで、視覚に障がいのある方や、老眼などで細かい文字を読むのが困難な高齢者でも、情報にアクセスしやすくなります。

また、運転中や運動中など、画面を見ることができない状況のユーザーに対して「聴くコンテンツ」として情報を提供することも可能になり、より多くの人々にリーチできます。

顧客体験のパーソナライズ

最先端の音声生成AIは、特定のブランドイメージに合わせた独自の音声(カスタムボイス)を作成する機能を提供しています。

このカスタムボイスをコンタクトセンターの音声ボットやバーチャルアシスタント、アプリ内音声ガイダンスなどに活用することで、一貫性のあるブランド体験を創出し、顧客とのエンゲージメントを深めることができます。

他の企業と同じ汎用的な音声ではなく、自社だけのユニークな声で顧客とコミュニケーションをとることは、強力なブランディング戦略となります。

2.最適な音声生成AIの選び方【7つの重要ポイント】

市場には多種多様な音声生成AIツールが存在し、それぞれに特徴があります。

自分にとって最適なツールを選ぶためには、いくつかの重要なポイントを理解し、自身の目的と照らし合わせる必要があります。

ここでは、後悔しないツール選びのための7つのチェックポイントを詳しく解説します。

①音声の品質と自然さ

最も基本的ながら、最も重要なのが音声の品質です。 生成される音声がどれだけ人間に近いか、不自然な抑揚や途切れがないかを確認しましょう。

多くのサービスでは、公式サイトでサンプル音声を試聴できます。

特に、Googleの「WaveNet」技術のように、特定の先進技術を採用していることを謳っているサービスは、高品質な音声が期待できる一つの指標となります。

デモ機能を活用し、実際に長めの文章を読み上げさせてみて、聞き疲れしないか、意図したニュアンスが伝わるかなどを確かめることが重要です。

②商用利用の可否とライセンス

生成した音声をどのように利用するかは、ライセンスを判断する上で決定的に重要です。

特に、収益が発生するYouTube動画、企業の広告、販売する教材などで使用する場合は、「商用利用が可能か」を必ず確認する必要があります。

【無料ツールの注意点】

無料で利用できるツールの多くは、商用利用自体は許可しているものの、「クレジット表記(例:音声:音読さん)」を必須としている場合があります。 クレジット表記が不要になる有料プランが用意されていることも多いです。

【有料ツールの確認事項】

有料プランであっても、利用範囲に制限が設けられている場合があります。 契約前に利用規約を詳細に確認し、自身の用途がライセンスの範囲内に収まっているかを確かめましょう。

③対応言語と話者の種類

利用目的が日本語のコンテンツだけであっても、話者(ボイス)の選択肢は多いに越したことはありません。

男性、女性、子供、高齢者など、コンテンツの雰囲気に合わせて最適な声を選ぶことで、視聴者への訴求力が高まります。

グローバルなコンテンツ展開を考えている場合は、対応言語の数が重要な選定基準となります。

Google Cloud Text-to-Speechが50以上の言語と380種類以上の声を提供するように、多言語・多話者に対応したサービスも存在します。 将来的な展開も見据えて、対応範囲を確認しておくと良いでしょう。

参照:Text-to-Speech AI 自然な音声合成 | Google Cloud

④感情表現とカスタマイズ性

単にテキストを読み上げるだけでなく、音声に感情や表現のニュアンスを加えられるかは、コンテンツの質を大きく左右します。

感情パラメータ: 「喜び」「悲しみ」「怒り」といった感情を設定できる機能を持つツールがあります。 物語の読み聞かせやドラマ仕立てのコンテンツ作成に非常に有効です。

音声の微調整: 話す速度(スピード)、声の高さ(ピッチ)、間の取り方(ポーズ)などを細かく調整できる機能は、プロフェッショナルなナレーション作成には不可欠です。

SSML対応: より高度なカスタマイズを求める開発者や上級者にとって、「SSML(Speech Synthesis Markup Language)」への対応は重要なポイントです。 SSMLは、XMLベースのマークアップ言語で、テキスト内にタグを埋め込むことで、発音、音量、話速、特定単語の強調などを細かく制御できます。

⑤音声クローニングと独自音声

ブランディングや独自性を追求する上で、非常に強力な機能が「音声クローニング」と「カスタムボイス」です。

音声クローニング: 自分の声や特定の人物の声を録音し、それをAIに学習させることで、その人そっくりのAIボイスを生成する技術です。 これにより、自分自身の声で無限にナレーションを生成したり、故人の声を再現したりといった活用も技術的には可能になります(ただし、倫理的な配慮や遺族の許諾が不可欠です)。

カスタムボイス: ゼロからブランドイメージに合った独自のAIボイスを開発するサービスです。 企業の公式バーチャルアシスタントやブランドキャラクターの声として一貫した音声を提供したい場合に最適です。 ElevenLabs、CoeFont、Googleなどがこの先進的な機能を提供しています。

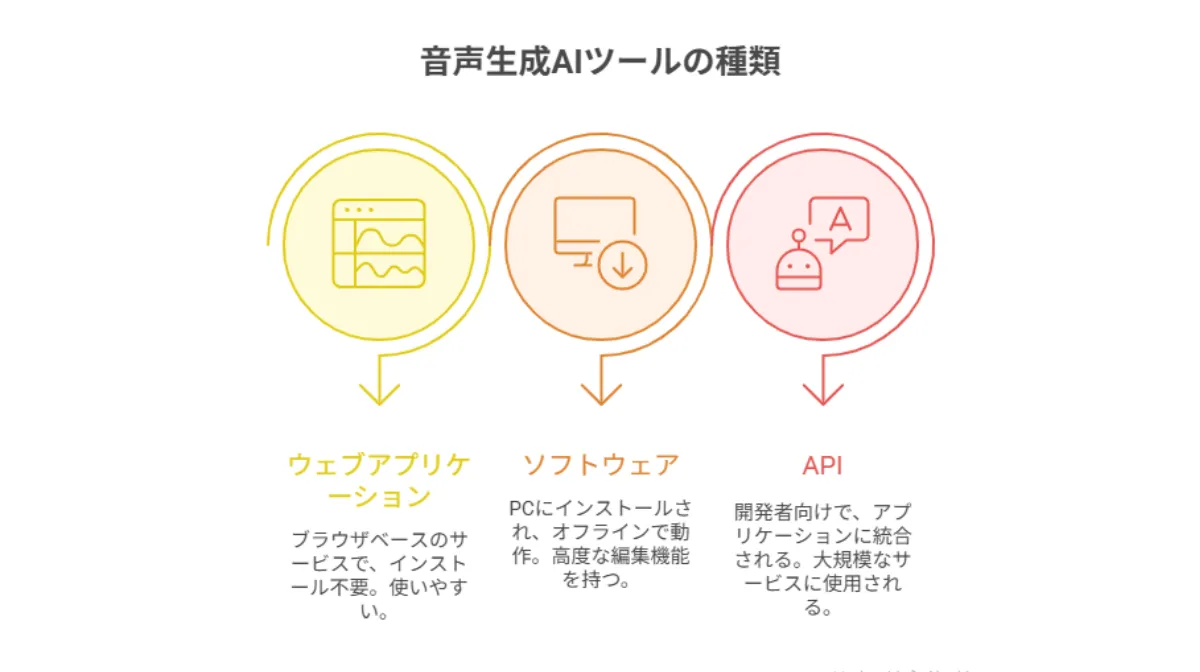

⑥提供形態

音声生成AIツールは、主に3つの形態で提供されています。 自身のITスキルや利用環境に合わせて選びましょう。

Webアプリケーション型: ブラウザ上で完結するサービスです。 ソフトウェアのインストールが不要で、PCのスペックに依存せず手軽に利用できるのが最大のメリットです。 「音読さん」などがこのタイプにあたります。

ソフトウェア型: PCにインストールして使用するタイプです。 オフラインでも利用でき、より高度な編集機能を持つものが多い傾向にあります。 「VOICEVOX」などが代表例です。

API型: 開発者向けの提供形態で、既存のアプリケーションやシステムに音声生成機能を組み込むために使用します。 Google Cloud Text-to-SpeechやAmazon PollyなどがAPIを提供しており、大規模な商用サービスやIoTデバイスへの組み込みに利用されます。

⑦料金体系

料金体系はサービスによって大きく異なります。 予算と利用頻度を考慮して、最適なプランを選びましょう。

無料: 完全に無料で利用できる、または機能制限付きの無料プランがあるタイプ。 個人利用や試用には最適ですが、商用利用にはクレジット表記が必要な場合が多いです。

サブスクリプション型: 月額または年額で定額を支払うことで、一定の文字数まで利用できるプランです。 定期的に多くの音声コンテンツを制作するユーザーに適しています。

従量課金型: 生成した音声の文字数に応じて料金が発生するプランです。 Google CloudやAmazon PollyなどのAPIサービスで採用されており、利用量が変動する大規模なシステムに適しています。

これらの7つのポイントを総合的に評価することで、数ある選択肢の中から自身のニーズに最も合致した音声生成AIツールを見つけ出すことができるでしょう。

3.【目的別】音声生成AIおすすめツール徹底比較20選

ここでは、前述の選び方を踏まえ、具体的な音声生成AIツールを「無料・趣味向け」「ビジネス・商用利用」「開発者・大規模利用向け」「最先端技術」という4つの目的別に分類し、合計20のツールを厳選して紹介します。

各ツールの特徴を理解し、あなたに最適な一つを見つけてください。

【無料・趣味向け】YouTubeや個人の動画制作におすすめ

まずは、コストをかけずに手軽に始めたい個人クリエイターや趣味で動画制作を楽しむ方向けのツールです。 キャラクターボイスが豊富で、操作が簡単なものが中心です。

VOICEVOX: 無料で利用できるPCインストール型のソフトウェアです。 多数のキャラクターボイスが用意されており、それぞれに「ツンツン」「ささやき」などのスタイルが設定できるのが大きな特徴。 イントネーションの細かな調整も可能で、YouTubeの解説動画などで絶大な人気を誇ります。 商用利用も可能ですが、キャラクターごとに利用規約が異なるため、事前の確認が必要です。

CoeFont (無料プラン): 5,000種類以上という圧倒的な数の声を利用できるWebサービスです。 無料プランでも一部の音声を利用できますが、商用利用はできません。 有名人や声優の声も多くラインナップされており、様々な声を試してみたい場合に最適です。

SoftTalk: シンプルで動作が軽い、無料のPCインストール型ソフトウェアです。 漢字を含む文章の読み上げに強く、古くから多くのユーザーに利用されています。 複数の音声合成エンジンに対応しており、好みの声質を選べるのが特徴です。

テキストーク: 男女6種類の声質を選べる無料のWebサービスです。 再生速度の調整や音声ファイルの保存(WAVE/MP3)も可能。 読み仮名辞書機能を使えば、特定の単語の読み方をカスタマイズできます。

ゆっくり棒読みトーク: いわゆる「ゆっくりボイス」を作成するための専用アプリです。 動画編集機能はありませんが、生成した音声をファイルとして保存し、他の動画編集ソフトで利用することができます。 声色も複数から選べます。

【ビジネス・商用利用】ナレーションやEラーニングに最適

企業の研修資料、広告ナレーション、オーディオブックなど、プロフェッショナルな品質と明確な商用ライセンスが求められる用途向けのツールです。 高品質な音声と豊富な機能が特徴です。

音読さん (有料プラン): 高品質なAI音声を手軽に利用できるWebサービスです。 有料プランに加入することで、クレジット表記なしでの商用利用が可能になり、月間の読み上げ文字数も大幅に増加します。 日本語話者も16種類以上と豊富で、会話機能を使えば複数の話者による対話形式の音声も簡単に作成できます。

Murf.AI: 20以上の言語と200種類以上の声に対応する、ビジネス用途に特化した海外製の高機能サービスです。 ピッチや速度、強調などの細かいカスタマイズが可能で、非常に自然なナレーションを生成できます。 チームでの利用を想定したプランも用意されています。

Lovo.ai: 100言語、500種類以上の声を提供する、こちらも海外製の強力なツールです。 広告、教育、オーディオブックなど、用途に応じた音声スタイルがプリセットされており、制作を効率化できます。 音声クローニング機能も搭載しています。

ReadSpeaker: 企業の導入実績が豊富な、信頼性の高いサービスです。 東海道新幹線の駅構内放送や企業のIVR(自動音声応答)などで採用されており、その品質は折り紙付き。 ナレーション作成ソフトからWebサイト読み上げサービス、オリジナルボイス作成まで、幅広いソリューションを提供しています。

AITalk 声の職人®: 株式会社エーアイが提供する、法人向けのPCインストール型ソフトウェアです。 人間の肉声に非常に近い自然な音声が特徴で、アナウンサーや子供の声など、多彩な話者ラインナップを誇ります。 直感的な操作性で、誰でも簡単に高品質なナレーションを作成できます。

VOICEPEAK: AIによる自然な読み上げと豊かな感情表現が可能なPCインストール型ソフトウェアです。 特に「商用可能 6ナレーターセット」は、ビジネス用途で幅広く利用できるため人気があります。

MyEdit: 人気のオンライン音声・画像編集サイトです。 ブラウザベースで手軽に利用でき、「陽気」「悲しい」といった複数のスピーキングスタイルや、ビジネス、娯楽などのユースケースを選んで音声を生成できるのが特徴です。 日本語のサポートも充実しています。

【開発者・大規模利用向け】API連携でシステムに組み込む

自社のアプリケーションやサービスに音声生成機能を組み込みたい開発者や、大量の音声を自動生成する必要がある大企業向けのプラットフォームです。 スケーラビリティと信頼性、高度なカスタマイズ性が求められます。

Google Cloud Text-to-Speech: Googleが提供する強力なAPIサービスです。 DeepMindの技術を基盤とした高品質な音声(WaveNetボイスなど)を、50以上の言語、380種類以上の声で利用できます。 SSMLによる詳細な音声制御や、独自のカスタムボイスのトレーニングも可能です。 従量課金制で、無料枠も用意されています。

Amazon Polly: Amazon Web Services (AWS) が提供するテキスト読み上げサービスです。 深層学習を用いて人間のような音声を合成し、多数の言語と音声に対応しています。 こちらもSSMLをサポートし、API経由で簡単にアプリケーションに統合できます。 料金体系はGoogle Cloudと同様、従量課金制です。

IBM Watson Text to Speech: IBMが提供するAIサービスプラットフォーム「Watson」の一部です。 ビジネス用途での豊富な実績があり、自然言語理解の技術と組み合わせることで、より高度な対話システムの構築が可能です。

Microsoft Azure AI Speech: MicrosoftのクラウドプラットフォームAzureが提供するサービス。 リアルな音声合成に加え、音声認識や翻訳など、音声関連の機能を包括的に提供しており、Azureエコシステム内での開発に適しています。

【最先端】音声クローニングや超高品質な音声生成

最新技術を追求し、他にはないユニークな音声コンテンツを制作したいクリエイターや研究者向けのツールです。

ElevenLabs: 非常に高品質な音声生成と、驚くほどリアルな音声クローニング機能で市場をリードするスタートアップです。 わずか数分の音声データから、その人の声質や話し方の癖を再現したAIボイスを作成できます。 多言語の吹き替え機能も強力で、元の話者の声質を維持したまま別の言語に翻訳することが可能です。

VALL-E X: Microsoftが開発した、ごく短い音声サンプル(数秒程度)から話し声のトーンや感情、音響環境まで模倣できるゼロショットTTSモデルです。 まだ一般公開されているツールではありませんが、音声生成技術の未来を示す存在として注目されています。

CoeFont (有料プラン): 5,000種類以上の声に加え、有料プランでは自分の声を登録してAI音声(CoeFont)を作成し、販売することも可能です。 クリエイターが自身の声という資産を活用するためのプラットフォームとしての側面も持っています。

A.I.VOICE: 人間らしい自然な音声に加え、「ボイスフュージョン」というユニークな機能を搭載。 あるキャラクターの声に別のキャラクターの声質を混ぜ合わせることで、声真似をしているかのような新しい表現を生み出すことができます。

音声生成AIツール 総合比較表

以下に、ここまで紹介した主要なツールを一覧で比較できる表を作成しました。 あなたの目的に合ったツールを見つけるための参考にしてください。

| ツール名 | 提供形態 | 料金 | 商用利用 | 日本語品質 | 感情表現 | 音声クローニング | API提供 | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| VOICEVOX | ソフトウェア | 無料 | 可(要規約確認) | 高 | △(スタイル指定) | 不可 | 可 | 趣味、動画制作 |

| 音読さん | Web | フリーミアム | 無料版は要クレジット | 高 | △(声色で表現) | 不可 | 可 | 個人利用、ビジネス |

| MyEdit | Web | フリーミアム | 可 | 高 | 可(スタイル指定) | 不可 | 不可 | 動画制作、ビジネス |

| ReadSpeaker | Web, API | 有料 | 可 | 非常に高い | 可 | 可 | 可 | 法人、放送、組込 |

| Murf.AI | Web | 有料 | 可 | 高 | 可 | 可 | 可 | ビジネス、ナレーション |

| Lovo.ai | Web | 有料 | 可 | 高 | 可 | 可 | 可 | ビジネス、マーケティング |

| Google Cloud TTS | API | 従量課金 | 可 | 非常に高い | 可(SSML) | 可 | 可 | 開発、大規模利用 |

| Amazon Polly | API | 従量課金 | 可 | 非常に高い | 可(SSML) | 不可 | 可 | 開発、大規模利用 |

| ElevenLabs | Web, API | フリーミアム | 可 | 非常に高い | 可 | 可 | 可 | 最先端、クローニング |

| CoeFont | Web | フリーミアム | 有料プランのみ可 | 多様 | △ | 可 | 可 | 趣味、キャラクターボイス |

| VOICEPEAK | ソフトウェア | 有料 | 可 | 非常に高い | 可 | 不可 | 不可 | ビジネス、ナレーション |

| AITalk 声の職人® | ソフトウェア,Web, API | 有料 | 可 | 非常に高い | 可 | 不可 | 不可 | 法人、ナレーション |

4.実践!音声生成AIの使い方【音読さんを例に解説】

理論や比較だけでは、実際の使い勝手は分かりにくいものです。

そこで、ここでは初心者でも手軽に利用できるWebアプリケーション型の「音読さん」を例にとり、テキストから音声ファイルを作成するまでの基本的な手順を、ステップ・バイ・ステップで解説します。

ほとんどのWebベースのツールは同様の操作で利用できますので、ぜひ参考にしてください。

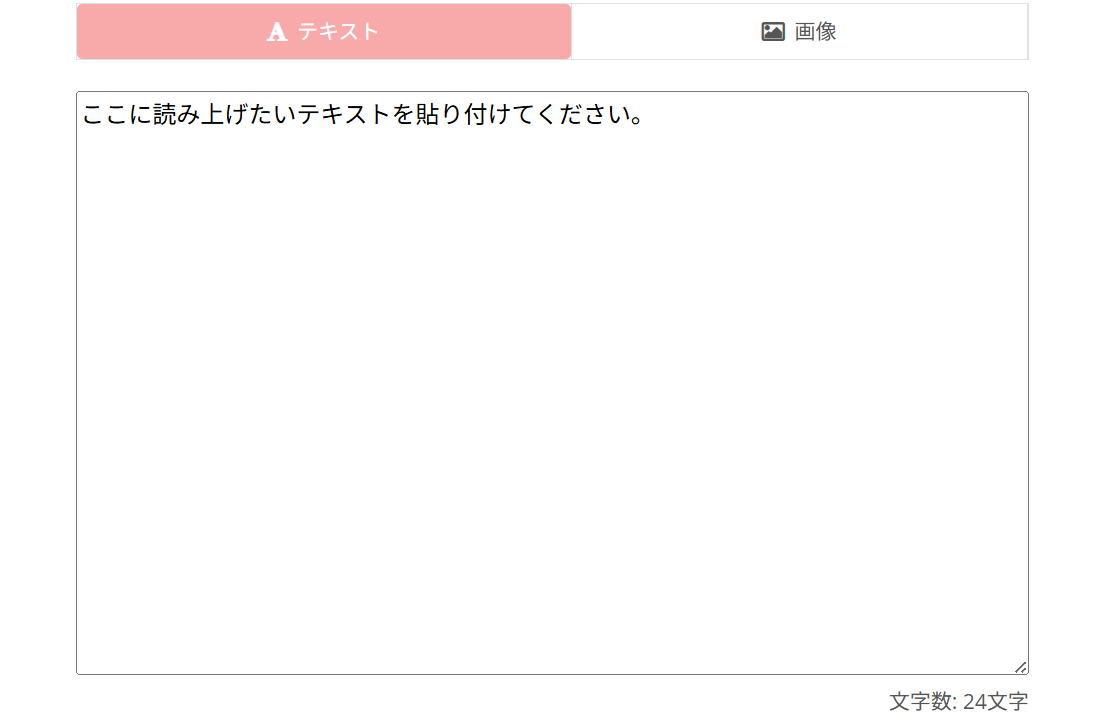

ステップ1:公式サイトにアクセスする

まず、お使いのWebブラウザで「音読さん」の公式サイトにアクセスします。 ソフトウェアのインストールは不要で、サイトを開けばすぐに利用を開始できます。

ステップ2:読み上げたいテキストを入力する

画面中央に大きなテキストボックスが表示されます。

ここに、音声にしたい文章を入力、または他のドキュメントからコピー&ペーストします。

無料会員登録をすると、一度に読み上げられる文字数が1,000文字から5,000文字に増えるため、長文を扱う場合は登録をおすすめします。

ステップ3:音声の種類や設定を選択する

テキストボックスの下には、音声を設定するための各種オプションが並んでいます。

- 言語: 「日本語」が選択されていることを確認します。

- 音声: ドロップダウンメニューから、好みの話者を選択します。男性、女性、女の子、男の子など、多数の選択肢があります。

- 速度: スライダーを左右に動かして、話すスピードを調整します。

- 高さ: 同様に、声のトーン(ピッチ)を高くしたり低くしたり調整できます。

これらの設定を組み合わせることで、コンテンツの雰囲気に合わせた最適な音声を作り出すことができます。

ステップ4:音声を生成して確認する

設定が完了したら、「読み上げ」ボタンをクリックします。

数秒待つと、入力したテキストが選択した音声で再生されます。 ここで実際に音声を聞いてみて、イメージと違う場合はステップ3に戻り、話者や速度、高さを再調整します。

納得がいくまで何度でも試すことができます。

ステップ5:音声ファイルをダウンロードする

生成された音声に問題がなければ、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

音声ファイルがMP3形式でご自身のPCやスマートフォンに保存されます。

このファイルを動画編集ソフトに取り込んだり、プレゼンテーションに挿入したりすることで、ナレーションとして活用できます。

応用編:会話機能を使ってみる

「音読さん」は無料登録すると、複数の話者を組み合わせて対話形式の音声を作成できる「会話機能」も利用できます。

この機能を使えば、インタビューや対談、キャラクター同士の掛け合いといった、より複雑な音声コンテンツも手軽に制作することが可能です。

このように、現代の音声生成AIツールは非常に直感的で、専門知識がない方でも簡単に高品質な音声コンテンツを作成できるようになっています。

5.知っておくべき音声生成AIの未来と倫理的課題

音声生成AIは、私たちの創造性やビジネスの可能性を大きく広げる一方で、その急速な進化は、私たちが向き合うべき新たな課題も浮き彫りにしています。

この技術を責任を持って活用するためには、その未来のトレンドと、著作権や悪用リスクといった倫理的な側面を理解しておくことが不可欠です。

このセクションは、単なるツール利用者から一歩進んだ、見識あるユーザーになるための重要な知識を提供します。

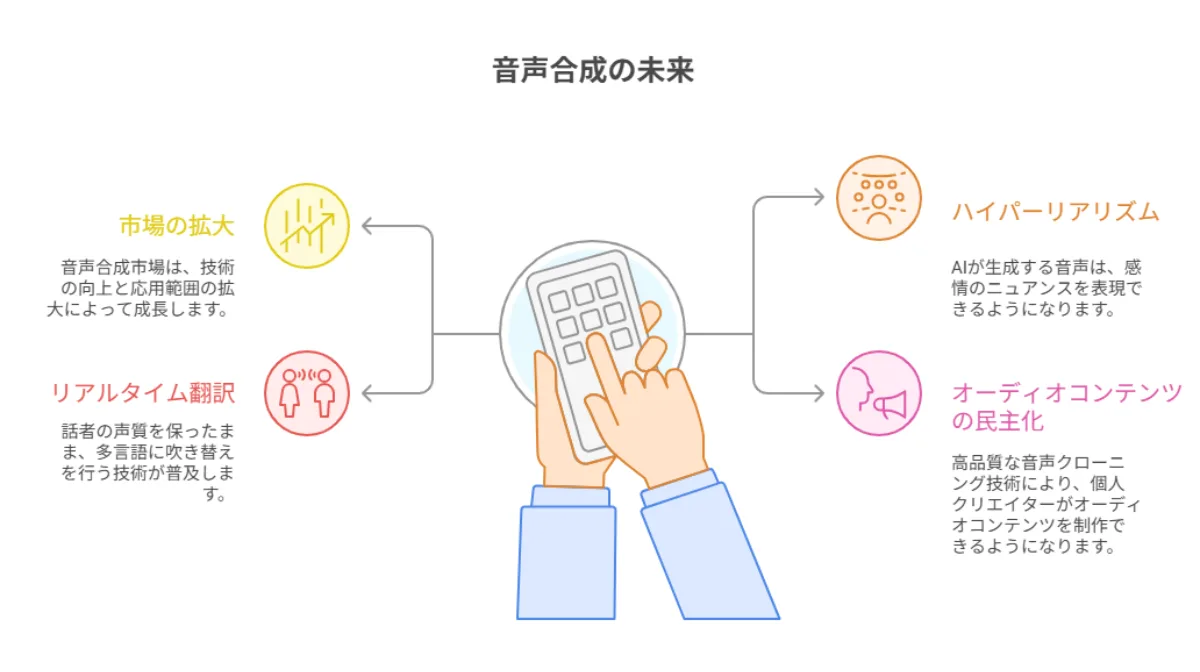

市場の未来とトレンド

音声生成AI市場は、今後も高い成長が続くと予測されています。 その中で、特に注目すべきいくつかのトレンドが存在します。

- 市場の継続的な拡大: 前述の通り、世界の音声合成市場は2029年から2033年にかけて、数十億ドルから数百億ドル規模へと成長すると見込まれており、その年平均成長率は20%を大きく超える予測が多数出ています。 この成長は、技術のさらなる向上と応用範囲の拡大によって牽引されていくでしょう。

- ハイパーリアリズムと感情表現の深化: AIが生成する音声は、さらに人間らしく、微妙な感情のニュアンスを表現できるようになります。 将来的には、話者の感情だけでなく、その場の音響環境(部屋の反響など)まで再現する技術が登場する可能性があります。

- リアルタイム翻訳・吹き替えの普及: ElevenLabsなどが提供する、話者の声質を保ったままリアルタイムで多言語に吹き替えを行う技術は、国際会議、映画、ライブ配信などのあり方を根本的に変える可能性を秘めています。 言語の壁が、かつてないほど低くなる未来が近づいています。

- オーディオコンテンツ制作の民主化: 高品質な音声クローニング技術の普及により、個人クリエイターが自身の声でオーディオブックやポッドキャストを効率的に制作できるようになります。 これにより、音声コンテンツ市場全体の活性化が期待されます。

参照:Survey Reports合同会社 | プレスリリース配信代行サービス『ドリームニュース』

著作権と肖像権(声の権利)

音声生成AI、特に「音声クローニング」技術は、著作権や肖像権(パブリシティ権)に関して複雑な法的問題を提起します。

「声」の権利は誰のものか: ある人物の声をクローニングして生成されたAIボイスの権利は、元の声の持ち主にあるのか、それともAIを開発した企業にあるのか、あるいはAIボイスの利用者にあるのか。 この点に関する法整備はまだ追いついておらず、世界的に議論が続いているのが現状です。

利用規約の重要性: 著名人やキャラクターに限らず、他人の声を無断でクローニングし、商業目的で利用することは、パブリシティ権の侵害にあたる可能性が非常に高いです。 ツールを利用する際は、必ず利用規約を熟読し、許可された範囲内での利用を徹底する必要があります。 特に、他者の声をクローニングする機能を使用する場合は、その声の持ち主から明確な許諾を得ることが倫理的にも法的にも不可欠です。

ディープフェイクと悪用のリスク

音声生成AIがもたらす最も深刻な社会的懸念の一つが、 オーディオ・ディープフェイク による悪用です。

ディープフェイクとは

AIを用いて、特定の人物が言ってもいないことを、その人そっくりの声で話しているかのように偽の音声データを作成する技術です。

悪用の危険性

この技術は、詐欺(本人になりすまして金銭を要求する「振り込め詐欺」の高度化)、名誉毀損(著名人が不適切な発言をしているかのような音声の捏造)、政治的な情報操作(偽ニュースの拡散)など、様々な犯罪や社会の混乱を引き起こすために悪用されるリスクをはらんでいます。

倫理的な利用の徹底

音声生成AIの利用者には、この技術が持つ負の側面を十分に認識し、倫理観を持って利用することが強く求められます。

他者を欺いたり、傷つけたり、社会に害を及ぼしたりする目的での使用は、決して許されるべきではありません。

多くの先進的な企業は、倫理的な利用をガイドラインで定め、「ethically crafted(倫理的に作られた)」クローンであることを強調するなど、対策を進めています。

技術の進化は止められませんが、その技術をどのような未来のために使うかは、私たち一人ひとりの判断に委ねられています。

音声生成AIの持つ計り知れない可能性を最大限に引き出しつつ、そのリスクを管理していく賢明な姿勢が、これからの時代には不可欠です。

6.音声生成AI活用の第一歩を踏み出そう

本記事では、急速に進化し、私たちのデジタルライフに浸透しつつある「音声生成AI」について、その基礎知識から技術的な仕組み、具体的なツールの比較、実践的な使い方、そして未来の展望と倫理的な課題に至るまで、包括的に掘り下げてきました。

音声生成AIは、もはや専門家だけのものではありません。

コンテンツクリエイター、マーケター、教育者、開発者、そして日々の情報収集を効率化したいと考えるすべての人々にとって、強力な味方となり得るツールです。

この記事が、あなたが音声生成AIという新たな可能性の扉を開き、その力を最大限に活用するための一助となれば幸いです。