生成AIプロンプトの教科書|ビジネス価値を最大化する書き方と実践例

生成AIの登場により、私たちの働き方は大きな変革の時代を迎えています。その中心にあるのが、AIとの対話の鍵となる「プロンプト」です。

しかし、多くの人が「プロンプトをどう書けば良いかわからない」「期待した答えが返ってこない」といった課題に直面しているのではないでしょうか。

本記事では、生成AIのプロンプト作成を、単なる「質問の技術」から、ビジネス価値を最大化するための「戦略的対話設計スキル」へと昇華させるための知識と技術を体系的に解説します。

- 生成AIプロンプトの質を劇的に高めるための、具体的な4つの基本原則と3つの応用テクニック

- マーケティングや議事録作成など、ビジネスシーンで即使えるプロンプトのテンプレート

- 知らずに使うと危険な、プロンプト作成に伴う法的・倫理的リスクとその対策

1.生成AIのプロンプトは「魔法の呪文」ではなく「対話の設計図」である

AI導入を成功させる上で最も重要なのは、「AIでどのビジネス課題を解決するのか」という目的を明確にすることです。

AIはあくまで目的達成の「手段」であり、導入自体が目的化するとプロジェクトは失敗に終わります。この原則は、日々のプロンプト作成においても全く同じです。

優れたプロンプトとは、単にAIに指示を与える「魔法の呪文」ではありません。それは、解決したい課題から逆算し、AIの思考を適切に導き、望む成果を引き出すための「対話の設計図」です。

この設計図を描くスキルを身につけることで、AIは単なるツールから、人間の能力を拡張する「思考のパートナー」へと進化するのです。

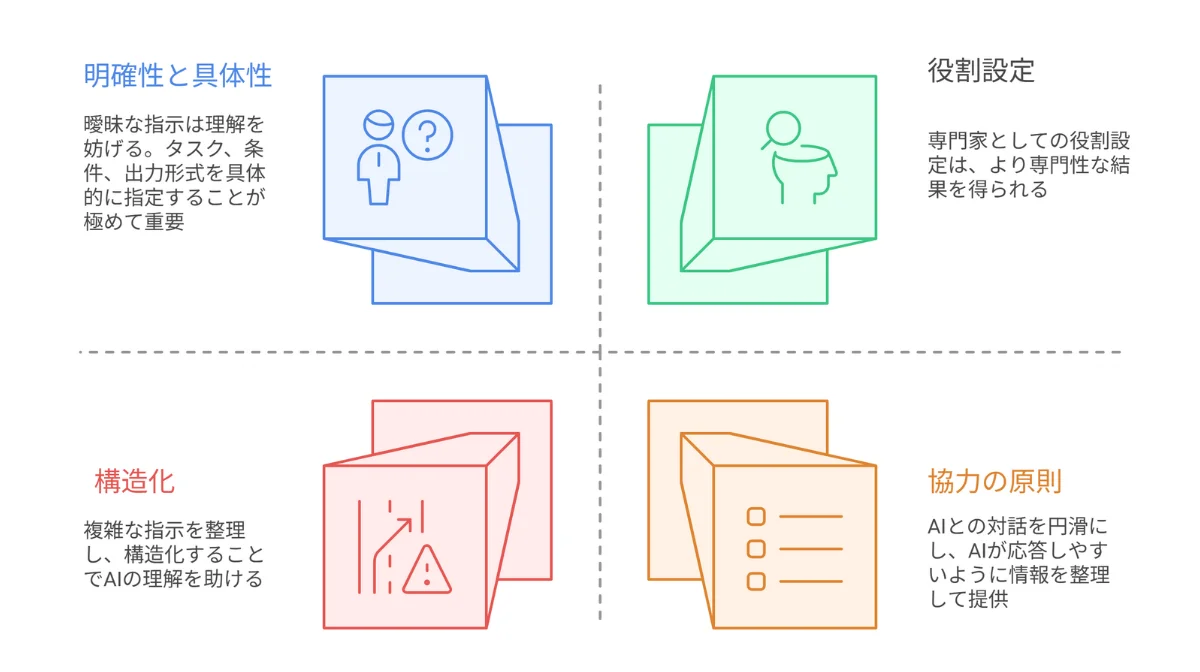

2.プロンプトの質を決める4つの基本原則

生成AIの能力を最大限に引き出すためには、まず基本となる4つの原則を理解することが不可欠です。これらは、AIとのコミュニケーションを円滑にし、意図した通りの出力を得るための土台となります。

原則1:明確性と具体性 – AIに「察して」を求めない

AIは文脈を理解しますが、人間の意図を完璧に察することはできません。曖昧な指示は、予期せぬ結果を招く原因となります。

「~を分析して」といった漠然とした依頼ではなく、「~を〇〇の観点から評価し、長所と短所を箇条書きで3つずつ挙げてください」のように、タスク、条件、出力形式を具体的に指定することが極めて重要です。

原則2:役割(ペルソナ)設定 – AIを専門家にする

プロンプトの冒頭で「あなたは〇〇の専門家です」と役割を与えることで、出力のトーン、スタイル、専門性を効果的に制御できます。

例えば、「あなたは経験豊富なマーケティングコンサルタントです」と指定すれば、より専門的で示唆に富んだ回答が期待できます。これは、AIの広大な知識の中から、特定の領域に焦点を絞らせる効果的な手法です。

原則3:構造化 – 複雑な指示を整理して伝える

複数の要求を一度に行う場合、指示を構造化することでAIの理解を助けることができます。

見出しをつけたり、区切り文字(例:「—」)を用いたりして、プロンプト全体を論理的なセクションに分けることで、AIは各要求を正確に処理しやすくなります。

原則4:協力の原則 – AIとの対話を円滑にする

円滑な対話の指針である「協力の原則」を意識することも有効です。具体的には、以下の4点を心がけると良いでしょう。

- 量の原則:必要十分な情報を提供し、冗長でも不足でもないようにします。

- 質の原則:真実で、根拠のある情報を提供します。

- 関連性の原則:対話の文脈に関連した情報を提供します。

- 様式の原則:明確、簡潔、順序立てて情報を提供します。

この原則に基づき、AIが応答しやすいように情報を整理して提供することが、質の高いアウトプットへの近道です。

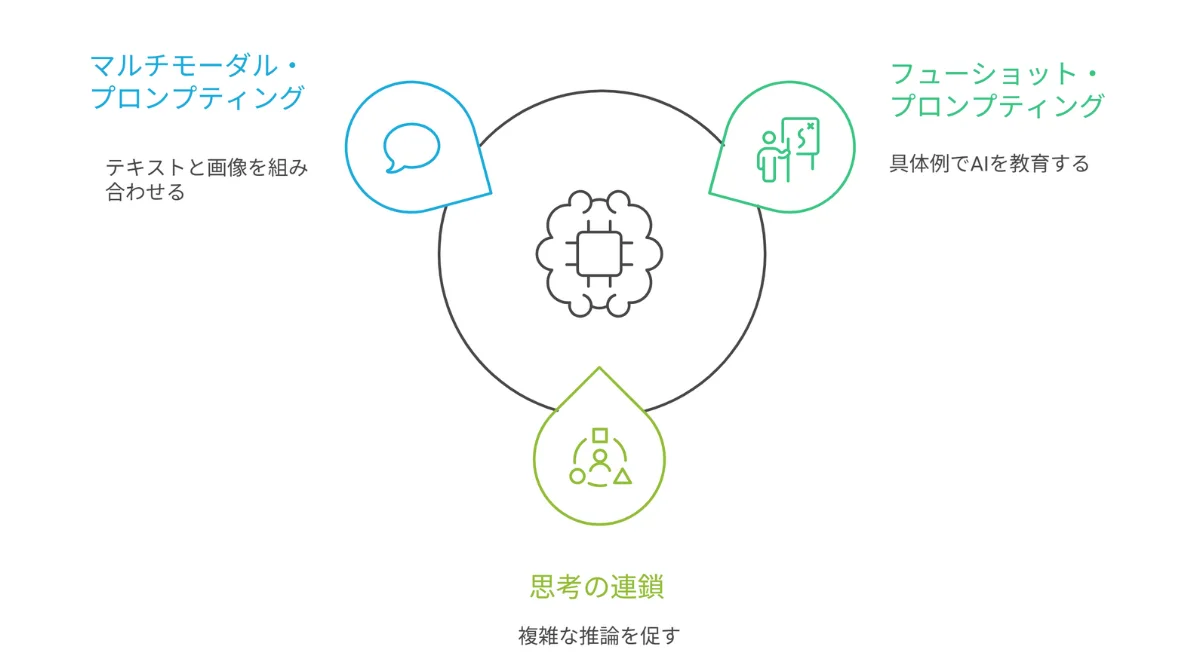

3.AIの思考を導く3つの高度なテクニック

基本原則をマスターしたら、次はより高度なテクニックに挑戦してみましょう。これらの手法は、AIの思考プロセスそのものに働きかけ、より複雑で精度の高いタスクを実行させることを可能にします。

テクニック1:フューショット・プロンプティング – 具体例でAIを教育する

フューショット・プロンプティングは、プロンプト内にいくつかの「入出力例(ショット)」を含めることで、AIにタスクの実行方法や期待する出力形式を具体的に示す、極めて強力な手法です。

例えば、特定のフォーマットで文章を要約させたい場合、プロンプト内に2~3個の「原文」と「要約の例」を提示します。これにより、AIは提供された例からパターンを学習し、それに倣った高精度な出力を生成します。

テクニック2:思考の連鎖(Chain-of-Thought) – 複雑な推論を促す

複雑な問題に対して、プロンプトに「ステップバイステップで考えてください」という一文を加えるだけで、AIは論理的な思考過程を明示し、より正確な結論に至りやすくなります。これは「思考の連鎖(Chain-of-Thought)」と呼ばれるテクニックです。

AIが結論に至るまでの推論プロセスを分解・記述させることで、途中の論理的誤りを減らし、最終的な回答の信頼性を向上させる効果があります。

テクニック3:マルチモーダル・プロンプティング – テキストと画像を組み合わせる

最新のAIは、テキストだけでなく画像や音声など、複数の異なる種類の情報(モダリティ)を同時に統合して理解できます。これをマルチモーダルAIと呼びます。

プロンプトにおいて、テキストと画像を組み合わせて「このグラフの画像を見て、その傾向を分析し、マーケティング戦略を提案してください」といった指示が可能です。これにより、単一の情報では得られなかった、より深く文脈を理解した洞察を引き出すことができます。

4.【ビジネスシーン別】生成AIプロンプト実践テンプレート集

ここでは、BtoBの具体的なユースケースに基づいたプロンプトのテンプレートをいくつか紹介します。自社の状況に合わせてカスタマイズしてご活用ください。

ケース1:マーケティングコンテンツの制作

あなたは、BtoB SaaS企業のコンテンツマーケティング担当者です。

以下の情報を基に、ターゲット読者の課題に響くブログ記事の構成案を3つ作成してください。

---

製品名:AI搭載型 経費精算システム「WorkFlow-AI」

ターゲット読者:従業員100~500名規模の中小企業の経理部長

読者の課題:

・毎月の請求書処理と経費精算に時間がかかりすぎている。

・手入力によるミスが多く、差し戻しや確認作業に追われている。

・紙の領収書の管理が煩雑で、ペーパーレス化を進めたい。

出力形式:

・各構成案は、タイトル、導入、3つの主要な見出し、まとめ、の要素を含むこと。

・各見出しでは、読者の課題をどのように解決できるかを具体的に示すこと。

ケース2:議事録の要約とタスク抽出

あなたは、優秀なプロジェクトマネージャーです。

以下の議事録を読み、要点を300字程度で要約し、決定事項と担当者別のToDoリストを抽出してください。

---

(ここに議事録のテキストを貼り付け)

---

出力形式:

【要約】

ここに要約を記述

【決定事項】

・(決定事項1)

・(決定事項2)

【ToDoリスト】

・山田さん:

- (タスク1) 期限:YYYY/MM/DD

- (タスク2) 期限:YYYY/MM/DD

・鈴木さん:

- (タスク3) 期限:YYYY/MM/DD

ケース3:コーディング作業の支援

日立製作所の事例では、開発フレームワークにAIエージェントを組み込み、コーディング工数を30%削減したと報告されています。ChatGPTは特にコーディング支援に優れているという評価があります。

参考|日立製作所 公式サイト「Digital Highlights:デジタル」:2025年のAIトレンドを徹底解説 「エージェント元年」「地政学的影響」 今押さえておくべき主要トピックは

あなたは、Pythonの熟練プログラマーです。

2つの日付文字列("YYYY-MM-DD"形式)を受け取り、その間の日数を計算するPython関数を作成してください。

以下の要件を満たすこと。

・関数名は `calculate_days_between` とする。

・標準ライブラリのみを使用し、外部ライブラリは使用しないこと。

・エラー処理として、日付フォーマットが不正な場合はValueErrorを発生させること。

・関数の使用方法を示すサンプルコードも併せて生成すること。

5.プロンプト作成時に注意すべき法的・倫理的リスクと対策

生成AIは強力なツールですが、その利用には注意すべきリスクも伴います。特にビジネスで利用する際は、法的・倫理的な問題を未然に防ぐための知識が不可欠です。

リスク1:機密情報・個人情報の漏洩

プロンプトに個人情報や企業の機密情報を入力することは重大なリスクを伴います。

生成AIへの個人情報入力は、日本の個人情報保護法上の「利用」に該当し、AI提供事業者がそのデータをモデル改善に利用する場合、「第三者提供」と見なされる可能性があります。企業の機密情報や個人識別可能な情報をプロンプトに入力することは、原則として避けるべきです。

リスク2:著作権侵害

AIが生成したコンテンツが、既存の著作物と類似してしまうリスクがあります。AI生成物が著作権で保護されるためには、人間による十分な「創作的寄与」が必要とされます。

一方で、日本の著作権法第30条の4では、AIの学習(情報解析)目的であれば、原則として著作権者の許諾なく著作物を利用できると定められています。しかし、これはAI開発に有利な規定であり、利用者は生成されたコンテンツが他者の権利を侵害しないか、別途注意を払う必要があります。

AIの出力をそのまま利用せず、自らの創造性を加えることが重要です。

リスク3:ハルシネーション(もっともらしい嘘)

ハルシネーションとは、LLMが事実に基づかない情報や、もっともらしい嘘を生成する現象です。これを鵜呑みにすると、誤った意思決定に繋がりかねません。

対策としては、AIが回答を生成する際に、信頼できる社内ナレッジベースなどを参照させる「検索拡張生成(RAG)」という、外部の信頼できるデータベースを参照して回答精度を高める技術や、重要なアウトプットは必ず人間が介在して事実確認を行う「ヒューマン・イン・ザ・ループ(HITL)」のプロセスを導入することが有効です。

参考|文部科学省:「生成系AIについて」

参考|消費者庁:「AI 利活用ハンドブック」

参考|経済産業省:「GENIAC」

6.プロンプトスキルを磨き、AIを「思考のパートナー」へ

本記事では、生成AIのプロンプト作成について、基本原則から高度なテクニック、ビジネスでの実践例、そして潜むリスクまでを網羅的に解説しました。

プロンプト作成は、もはや一部の技術者の専門スキルではありません。AI時代において、自らのアイデアを形にし、ビジネス価値を創出するための普遍的なリテラシーとなりつつあります。

AIの進化は止まりません。それに伴い、人間の役割もタスクの「実行者」から、AIを監督し、より高度な戦略的意思決定を行う「監督者」や「戦略家」へとシフトしていくでしょう。

今日からプロンプトという「対話の設計図」を磨き始め、AIをあなたの強力な「思考のパートナー」として育てていきましょう。

免責事項

本記事に掲載された情報は、執筆時点の法令や情報に基づくものですが、その正確性や完全性を保証するものではありません。また、本記事は法的な助言を提供するものではなく、具体的な事案については、弁護士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。