「作曲スキルはないけど、オリジナルの音楽を作ってみたい」「動画にぴったりのBGMを手軽に、そして権利関係もクリアにして用意したい」そうお考えではありませんか?

音楽生成AIの進化は目覚ましく、誰もが簡単な指示だけで高品質な楽曲を生み出せる時代が到来しました。

しかし、その一方で「どのツールを使えばいいの?」「作った曲の著作権はどうなるの?」といった疑問や不安も増えています。

この記事では、音楽生成AIの基本から、あなたの目的を叶える最適なツールの選び方、そしてビジネス利用で不可欠な著作権の知識まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。

- 音楽生成AIが曲を作る基本的な仕組みや、急速に拡大する市場の最新動向

- 無料ツールから商用OKのプロ向けまで、あなたの目的に合った最適なAIツールの選び方

- 安心してAI楽曲を使いこなすために不可欠な、著作権に関する正確な知識と法的リスクの考え方

1.音楽生成AIとは?注目の理由と仕組みを解説

音楽生成AIとは、テキストによる指示(プロンプト)や、既存のメロディ、さらには画像といった多様な情報を基に、AIが全く新しいオリジナルの楽曲を自動で作成する技術のことです。

AIが作曲する仕組みとは?

多くの最先端の音楽生成AIは、「Transformer(トランスフォーマー)」と呼ばれる技術を基盤としています。

この技術は、文章における単語間の文脈や関係性を理解する能力に長けており、これを音楽に応用することで、メロディやリズム、ハーモニーといった要素が相互にどう関連し合うかを学習します。

その結果、単なる音のランダムな組み合わせではなく、音楽的に自然で一貫性のある楽曲の生成が可能になるのです。

なぜ今、音楽生成AIが世界中で注目されているのか?

音楽生成AIが注目される最大の理由は、その市場の驚異的な成長性にあります。

Global Industry Analysts, Inc. の市場調査によれば、音楽における生成AIの世界市場は2024年の6億4,280万米ドルから、2030年には30億米ドルに達すると予測されています。

これは、動画コンテンツ制作者、マーケター、ゲーム開発者、そしてプロの音楽家まで、幅広い層でAIによる音楽制作の需要が急拡大していることを示しています。

音楽生成AIでできること、できないことの境界線

【できること】

- 多様なジャンルのBGM生成: YouTube動画、プレゼンテーション、広告向けのBGMを即座に作成。

- 作詞・作曲支援: 歌詞を入力して曲をつけたり、鼻歌程度のメロディから本格的な楽曲に展開したりする。

- サウンドデザイン: ゲームやアプリの効果音、ジングル(短い曲)の制作。

【できないこと・苦手なこと】

- 複雑な感情表現: 人間のトップアーティストが持つような、微妙な感情のニュアンスや超絶技巧の完全な再現はまだ難しい。

- 著作権の完全な保証: ツールによっては、学習データに起因する著作権侵害のリスクがゼロではない(詳細は後述)。

- 文脈の深い理解: 例えば「悲しい曲」をリクエストしても、映画のワンシーンのような特定の文脈に完璧に合致する曲を一度で生成するのは困難な場合がある。

2.【目的別】無料あり!音楽生成AIおすすめツール徹底比較

数多くのツールの中から、本当に使えるものはどれか?ここでは「無料」「商用利用」「高品質」という3つの目的別に、代表的なツールを厳選して紹介します。

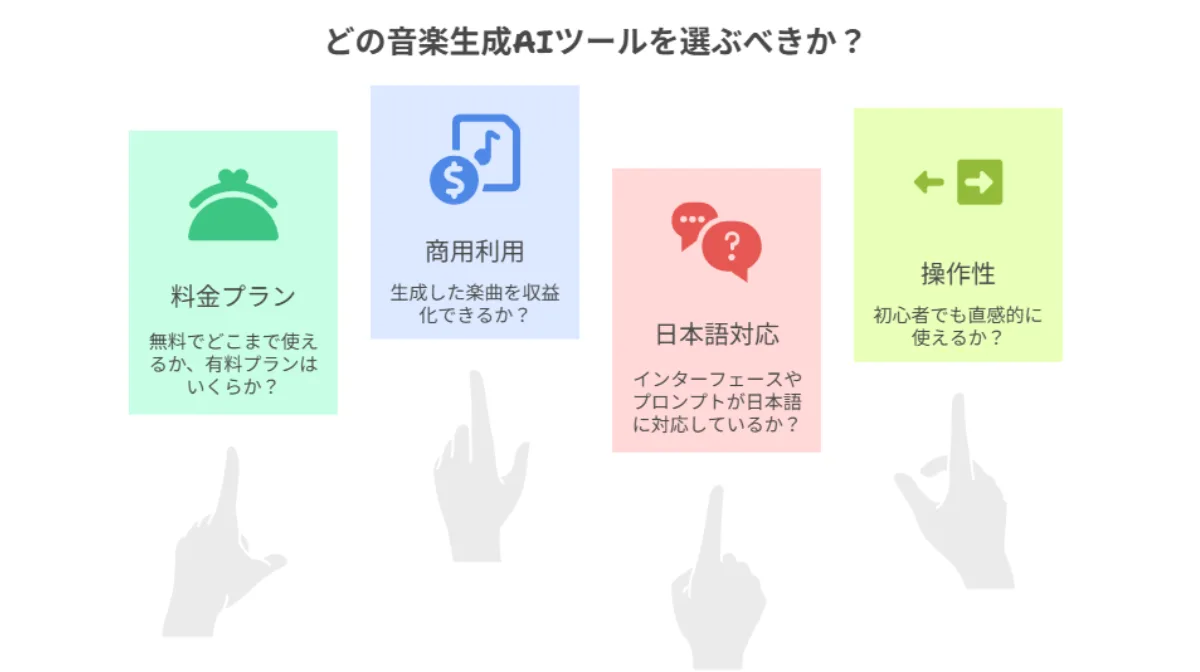

比較する際の重要ポイント

ツールを選ぶ際は、以下の4つのポイントを確認しましょう。

- 料金プラン: 無料でどこまで使えるか、有料プランはいくらか。

- 商用利用の可否: 生成した楽曲を収益化するコンテンツで利用できるか。

- 日本語対応: インターフェースやプロンプトが日本語に対応しているか。

- 操作性: 初心者でも直感的に使えるか。

【無料・お試しで始めたい方向け】おすすめツール3選

まずは気軽に試してみたい方には、無料で高機能なこれらのツールがおすすめです。

- Suno AI: テキストからボーカル付きの楽曲を生成できることで一躍有名に。無料プランでも1日にクレジットが付与され、複数の楽曲を作成可能です。ただし、無料版での商用利用は認められていません。

- Udio AI: Suno AIの強力なライバルと目されており、同様に高品質なボーカル曲を生成できます。こちらも無料クレジット制を採用しており、気軽に試すことができます。

- CREEVO: 京都大学の研究プロジェクトとして開発されているユニークなAI。学術的な背景を持ち、利用者の評価を学習して進化し続ける点が特徴です。

【商用利用・ビジネス向け】おすすめツール4選

YouTubeや広告など、ビジネスで利用したい場合は、ライセンスが明確なこれらのツールが安心です。

- SOUNDRAW: 「ROYALTY-FREE. 商用利用への安全性」を強く打ち出しているのが最大の特徴。他者の楽曲で学習させていない独自AIのため、著作権侵害のリスクが極めて低いと、公式サイトで表明しています。月額料金で生成した楽曲は、解約後も利用し続けられます。

- TopMediai: 歌詞や説明文、さらには画像からも作曲できる多様なモードが魅力です。生成した楽曲はロイヤリティフリーで商用利用も可能です。

- Ecrett Music: シーンや気分を選ぶだけで、簡単に動画に合うBGMを生成できます。映像クリエイターからの評価が高いツールです。

- Amper Music: 2020年にShutterstockと統合され、より商用利用に特化したサービスへと進化しました。プロ品質の楽曲を求める企業に適しています。

※Amper Musicはサービスを停止、またはShutterstockの別サービスに統合されています。ご利用の際は公式サイトで最新情報をご確認ください。

【高品質・プロ向け】おすすめツール3選

より高度な音楽制作や、芸術的な表現を求めるクリエイター向けのツールです。

- AIVA: クラシック音楽からエレクトロニックミュージックまで、複雑な楽曲構成を得意とするAI。プロの作曲家のアシスタントとして活用されています。

- Amadeus Code: 有名曲のコード進行を学習し、新しいメロディを生み出すiOSアプリ。作曲のインスピレーションを得たいクリエイターに人気です。

- Jukebox (OpenAI): 有名アーティストのスタイルを模倣した楽曲生成が可能で、その品質の高さで話題になりましたが、研究プロジェクトとしての側面が強く、一般ユーザーが手軽に使えるツールではありません。

3.【実践】明日から使える!音楽生成AIの使い方入門

理論は分かった、では実際にどう使うのか?ここでは3つのステップで基本的な使い方を解説します。

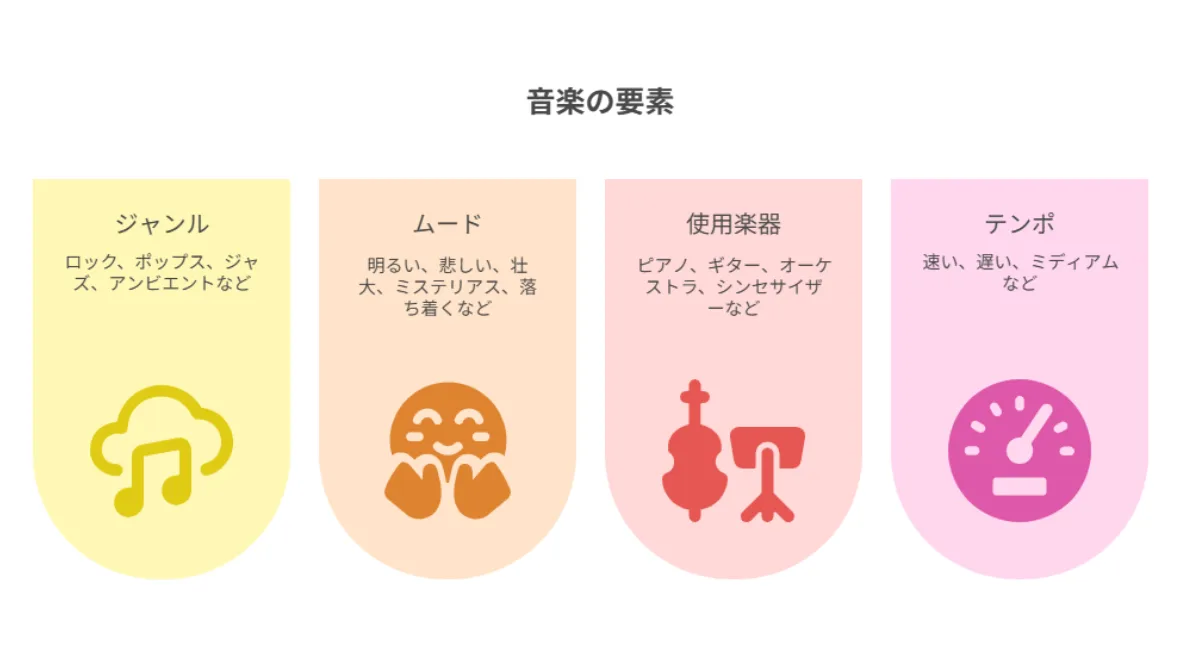

Step1: 作りたい音楽のイメージを固める

まず、どんな音楽が欲しいのかを具体的に考えます。

- ジャンル: ロック、ポップス、ジャズ、アンビエントなど

- ムード: 明るい、悲しい、壮大、ミステリアス、落ち着くなど

- 使用楽器: ピアノ、ギター、オーケストラ、シンセサイザーなど

- テンポ: 速い、遅い、ミディアムなど

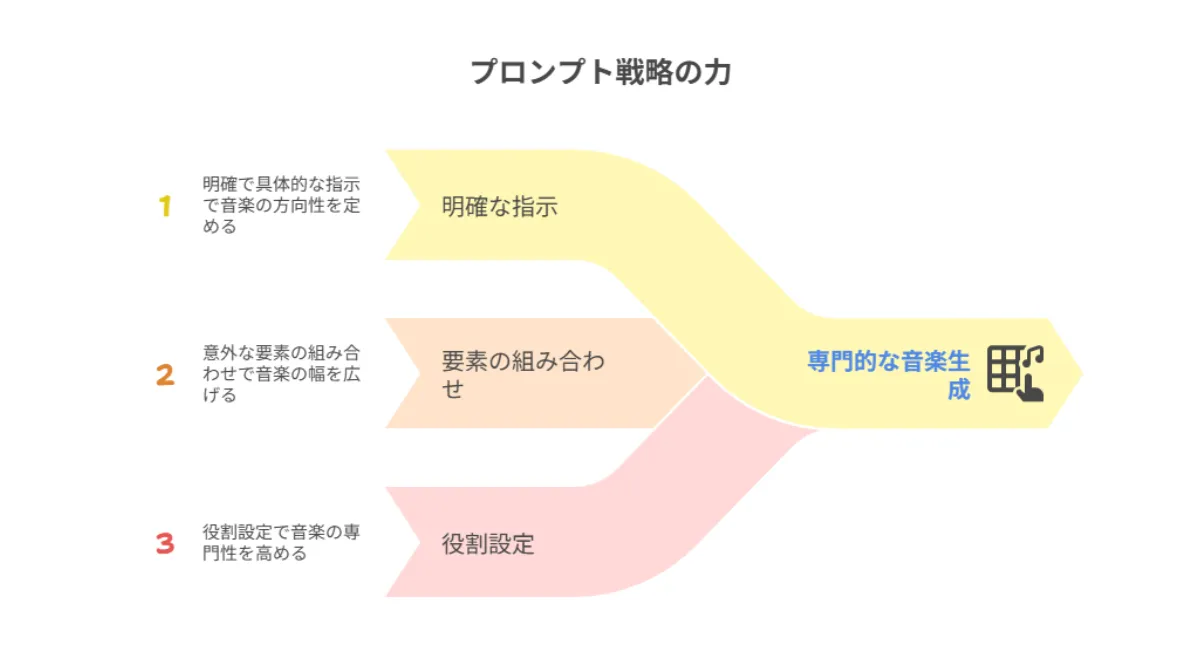

Step2: イメージを言語化する(プロンプトのコツ)

次に、そのイメージをAIに伝えるための「プロンプト(指示文)」を作成します。

- 明確かつ具体的に: 曖昧な「楽しい曲」ではなく、「80年代の日本のシティポップ風、軽快なシンセサイザーとファンキーなベースラインが特徴の、夏のドライブで聴きたい曲」のように具体的に指示します。

- 要素を組み合わせる: 「壮大なオーケストラ」と「Lo-Fiヒップホップのビート」のように、意外な組み合わせを試すのも面白いでしょう。

- 役割を与える: 「あなたはプロの映画音楽作曲家です」といった役割設定をプロンプトに加えると、出力の専門性が高まることがあります。

Step3: 生成された音楽を編集・活用する

AIが生成した曲は、あくまで素材です。多くのツールでは、生成後に曲の長さや構成、使用楽器などを調整できます。

気に入った部分を切り取ったり、複数の生成パターンを組み合わせたりして、あなただけのオリジナル作品に仕上げましょう。

4.【最重要】音楽生成AIの著作権Q&A|安心して使うための法律知識

音楽生成AIを利用する上で、誰もが気になるのが著作権の問題です。ここでは専門家の視点から、よくある疑問に答えていきます。

Q1. AIが作った曲の著作権は誰のもの?

日本の現行法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されており、AIそのものは創作の主体とは認められていません。

そのため、人間による「創作的寄与」がなければ、AIが自動生成しただけの楽曲に著作権は発生しない、というのが基本的な考え方です。

プロンプトを工夫したり、AIの出力を大幅に編集・加工したりすることで、人間の創作的寄与が認められれば、その利用者に著作権が発生する可能性があります。

Q2. 既存の曲と似ていたら著作権侵害になる?

文化庁の見解によれば、AI生成物が既存の著作物と似ていたとしても、それだけでは直ちに著作権侵害にはなりません。

著作権侵害が成立するためには、①生成物が既存の作品に依拠していること(元ネタにして作られたこと)、②表現が類似していること、の両方を満たす必要があります。

一般的なAIサービスでは特定の楽曲を意図して模倣するようには設計されていないため、「依拠性」が認められにくいと考えられます。しかし、偶然似てしまう可能性は否定できません。

Q3. JASRACは音楽生成AIをどう見ている?

日本音楽著作権協会(JASRAC)は、AI技術の発展に期待を示す一方で、AI開発者がクリエイターの権利や利益を不当に害することなく、適正な対価を還元する仕組みの構築を求めています。

AIがクリエイターの創作機会を奪うのではなく、共存共栄できるエコシステムの重要性を指摘していると言えます。

Q4. 商用利用する際に、法的に注意すべき点は?

ビジネスでAI生成楽曲を利用する場合は、以下の2点が極めて重要です。

- 利用規約の確認: 各ツールの利用規約を必ず確認し、「商用利用可」と明記されているプランを選びましょう。無料プランの多くは商用利用を禁止しています。

- 著作権クリーンなツールの選択: SOUNDRAWのように、学習データのクリーンさを保証し、著作権侵害のリスクが低いことを明言しているサービスを選ぶのが最も安全です。(これは、万が一トラブルになった際に、サービス提供者側が権利関係の正当性を主張しやすいためです)

5.音楽生成AIのビジネス活用と今後の展望

音楽生成AIは、個人のクリエイターだけでなく、企業のビジネス活動にも大きな変革をもたらします。

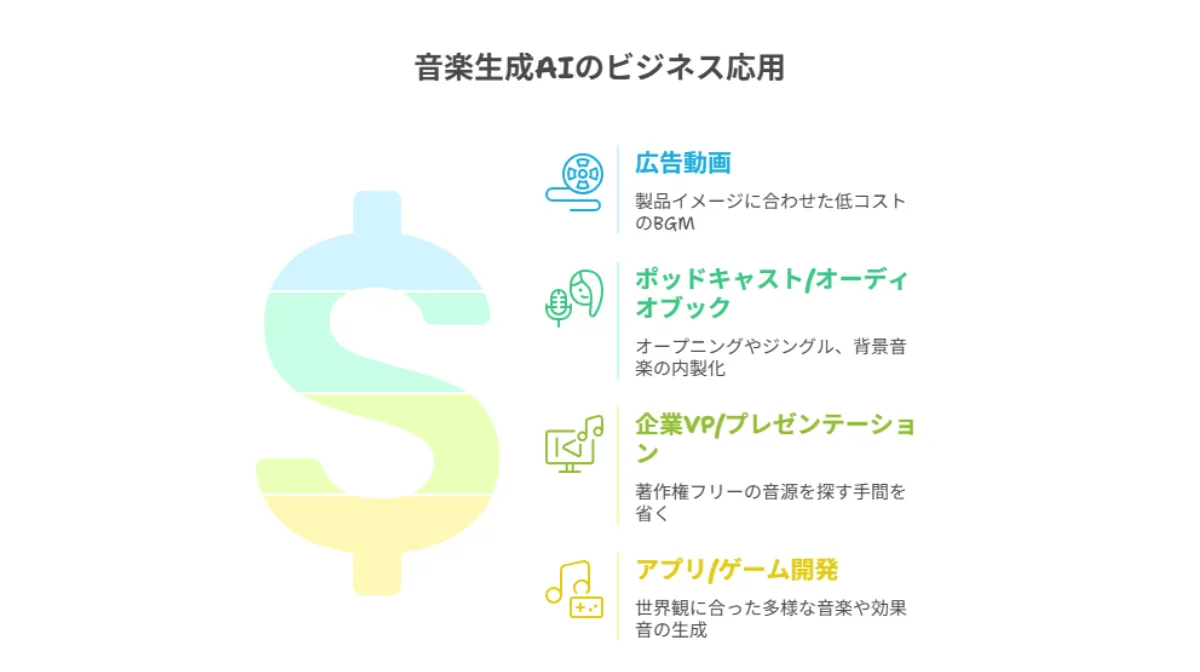

コンテンツマーケティングから動画制作まで広がるBtoB活用事例

- 広告動画: 製品やサービスのイメージに合ったBGMを、低コストかつスピーディに制作。

- ポッドキャスト/オーディオブック: オープニングやジングル、背景音楽を内製化。

- 企業VP/プレゼンテーション: 著作権フリーの音源を探す手間を省き、コンテンツ制作に集中。

- アプリ/ゲーム開発: 世界観に合った多様な音楽や効果音を効率的に生成。

人間のクリエイターの仕事は奪われるのか?

AIが仕事を奪うという「代替」の脅威論もありますが、より本質的な変化は、人間の能力を拡張する「増強(オーグメンテーション)」です。

AIをアイデア出しのパートナーとしたり、面倒な作業を任せたりすることで、人間はより創造的で戦略的な業務に集中できるようになります。

AIが自律的に連携する「コンポジットAI」の未来

将来的には、音楽生成AI、動画生成AI、コピーライティングAIといった個別のAIが相互に連携し、AIエージェントによって統合される「コンポジットAI(複合AI)」のような考え方が注目されています。

例えば、「新製品のプロモーション動画を作って」と指示するだけで、コンセプトに合った動画、BGM、ナレーション原稿までが自律的に生成される、そんな未来がすぐそこまで来ています。

6.音楽生成AIは創造性を民主化するパートナー

本記事では、音楽生成AIの仕組みから具体的なツール、そして最重要課題である著作権までを包括的に解説しました。

音楽生成AIは、単なる自動作曲ツールではなく、私たちの創造性を解放し、ビジネスの可能性を広げる強力なパートナーです。

しかし、その力を最大限に引き出すためには、ツールの機能だけでなく、背景にある技術や法律を正しく理解し、賢明なユーザーとなることが不可欠です。

この記事を参考に、あなたもAIとの新たな音楽制作を始めてみてはいかがでしょうか。

7.よくある質問(FAQ)

Q. スマホだけで使えますか?

A. はい、多くの音楽生成AIはWebブラウザ上で動作するため、スマートフォンからでも利用可能です。ただし、より快適な操作や高度な編集を行う場合は、PCの利用をおすすめします。

Q. 生成した音楽は販売しても良いですか?

A. 利用するAIツールの規約によります。「商用利用可」の有料プランに加入していれば、販売可能な場合が多いです。ただし、トラブルを避けるため、利用前には必ずライセンス契約の詳細を確認してください。

Q. 日本語の歌詞で歌わせることはできますか?

A. Suno AIやUdio AIなど、ボーカル生成に対応したツールでは、日本語の歌詞で歌わせることが可能です。AIの進化により、発音の自然さも日々向上しています。